Ich habe gelernt. Hingeschaut.

Notiz zu Irena Vrkljan (1930–2021)

Irena Vrkljan ist gestern gestorben, sie war 90 Jahre alt. Leon Rizmaul, der einen – eher sind es zwei – schöne Kurzfilme mit ihr gemacht hat, schickte eine Mail mit der traurigen Nachricht. Vrkljan gehörte zum ersten Jahrgang der DFFB, und ich verzichte darauf, nun die Namen aufzuzählen, die auf die Erwähnung dieses „ersten Jahrgangs der DFFB“ üblicherweise folgen. Stattdessen erwähne ich, dass sie 1966 eine von nur drei Frauen unter den 35 angenommenen Filmstudierenden war. Helke Sander war die zweite, Gerda Kramer die dritte. Und ich erwähne doch noch einen der übrigen Studenten dieses Jahrgangs, Johannes Beringer, denn durch ihn habe ich zwei Filme von Irena Vrkljan kennengelernt. Ungefähr 2004 hatte er Widmung für ein Haus (1966) und Berlin unverkäuflich (1967) gemeinsam mit seinen eigenen beiden DFFB-Filmen digitalisieren lassen und auf eine DVD gebrannt.

Wenn ich an diese Filme denke, ärgert es mich, dass die Bezeichnung „poetisch“ inzwischen so fad und abgestanden klingt. Es kommt mir vor, als wäre das Wort zu oft für die falschen Dinge verwendet worden und dadurch unbrauchbar geworden. Ich möchte diese Begriffsverwendungen gern für die Dauer dieses Texts einklammern und das Wort „poetisch“ für Widmung für ein Haus und Berlin unverkäuflich so benutzen, als wäre es ganz frisch und neu – zumindest zur Charakterisierung von Filmen. Es würde dann, so stelle ich mir vor, die besondere Erfahrung benennen, dass die Wirklichkeit und ihre Zweitfassungen (im Bild, im Wort) auf innige und unvergleichliche Weise miteinander verbunden sind, aber zugleich ein radikaler, fast schmerzhafter Riss zwischen ihnen verläuft.

Da sind die Zusammenhänge, die zu sehen sind: zum Beispiel eine Hausruine in der Potsdamer Straße, die bald abgerissen wird und wie eine Wunderkammer die erstaunlichsten Dinge beherbergt, aber nur für diejenigen, die genau hinsehen. Architektonische Details, ein Mosaik, zwei Schubkarren, vieles andere. Und wenn wir Glück haben, haben sie (die genau Hinsehenden) eine Kamera dabei wie Irena Vrkljan und finden dann noch in der Sprachruine die erstaunlichsten Wörter dafür; beides übrigens, die Dinge und die Wörter, sind ganz gewöhnliche Dinge und Wörter und genau darin erstaunlich. „Das Haus kann alles sein. Dieses, in der Potsdamer Straße 24, bietet mir ziemlich laut eine Geschichte, Zeitläufe, und trockenen Schutt. Es lässt sich lesen durch seine hohen Mauern, Reste seiner Verzierung, alte, unbrauchbare Gegenstände. Aneinandergereiht, baue ich aus diesen Steinen ein Bild.“ – Man muss sich diese Sätze von Vrkljan gesprochen vorstellen, in ihrer Stimme mit einem sanften, angenehmen Akzent. Diese Wörter, diese Dinge, sind einerseits durch die Kamera hindurchgegangen und andererseits durch diese Person, Irena Vrkljan, und dabei ist ihre Gewöhnlichkeit abgebürstet worden und nur noch das Besondere an ihnen übriggeblieben. Wenn man den Film gesehen hat, denkt man: Die Leute müssen völlig verrückt sein, eine solche Ruine abzureißen. Haben sie denn nichts Besseres zu tun? Der Film Widmung für ein Haus ist ein Denkmal, oder er wäre es, wenn es bescheidene, zurückhaltende, diskrete Denkmäler gäbe. Fast noch schöner als Widmung für ein Haus ist Berlin unverkäuflich, über den ich hier nicht schreiben werde. Nur soviel, dass mir einmal der Atem stockte, als ich ihn zum ersten Mal sah, und das kommt nicht andauernd vor.

Vrkljan – ein Name mit sechs Konsonanten und nur einem Vokal. Ich weiß nicht genau, wie man ihn aussprechen soll, das gefällt mir. Man kann gar nicht anders, als über Sprache nachzudenken, wenn man diesen Namen liest und sich fragt, was die Stimmbänder, der Mund, die Zunge damit anstellen sollen.

Es gibt zwei weitere Filme von ihr, die an der DFFB entstanden sind. Einer davon heißt Faroqhi dreht (1967), der Untertitel ist „Ein Filmbericht von Irena Vrkljan“. Zu Beginn sitzt Farocki an der Schreibmaschine. Er tippt in Großbuchstaben die Worte „IRENA, FILM DOCH EINFACH, WIE ICH EINER IDIOTISCHEN EINZELHEIT HINTERHER JAGE“. Und er spricht aus dem Off: „Irena, film doch einfach, wie ich einer idiotischen Einzelheit nachjage.“ Wieder eine schöne kleine Abweichung zwischen Bild und Ton, die aufmerken lässt. Dazu burleske Musik. Farocki und sein kleines Team aus anderen DFFB-Studenten bei der Arbeit am Film Der Wahlhelfer. Sie jagen gemeinsam einigen idiotischen Einzelheiten nach (oder hinterher). Farocki sagt einmal ironisch zu einem aus dem Team (Thomas Hartwig): „Ich nehme dich nicht mit, weil ich einen Autorenfilm machen will, da will ich ganz allein sein.“ – „Du willst ein zweiter Kluge werden, ja?“ fragt Hartwig. „Nee, ich will einen richtigen Autorenfilm machen, nicht mit Edgar Reitz und Bundesjugendfilmpreis, sondern ich bin der Auffassung, dass man nur dann einen Film machen kann, wenn man sich der Mittel bedient, die auch ein Facharbeiter bedienen und haben kann.“ – „Das heißt?“ – „Das heißt: Kameras, so billig, dass man sie in jedem Laden kaufen kann; Tonband, so billig, dass man es in jedem Laden kaufen kann; Ideen, so billig, dass man sie in jedem Laden kaufen kann.“ – „Also 8 mm.“ Der Tonmann, Hans-Rüdiger Minow, ergänzt: „Super-8“. Farocki: „Nein, 4 mm möglichst. Einmal in der Mitte durchgeschnitten.“

Lange Zeit existierte von Faroqhi dreht nur das Negativ, aus Anlass der Farocki-Retrospektive im Herbst 2017 digitalisierten wir den Film und zeigten ihn im Eröffnungsprogramm. Wir schickten ein File nach Zagreb, wo Leon Rizmaul den Film gemeinsam mit Vrkljan am Computer anschaute und dann einen kurzen Videogruß von ihr zurückschickte. Sie spricht wenig über den Film, mehr über Farocki. An einer Stelle sagt sie: „Wir haben uns da sehr gut verstanden. Ich kam auch aus einem Filmland, und er kam praktisch auch aus einem Filmland, Ägypten, und so waren wir einfach Freunde geworden.“ Farocki als Ägypter: Ich mag diese Fehlzuschreibung und lese sie als Poetisierung der Welt (oder der Erinnerung), die dazu einlädt, die Kinolandkarte neu und anders zu lesen und das Verhältnis von Zentrum und Peripherie etwas durchzuschütteln. Wie sähe die Filmgeschichte aus, wenn wir sie von den Zentren Jugoslawien (wie es damals hieß) und Ägypten aus denken? Ein bisschen so, wie mit dem Stadtplan von London durch den Harz wandern.

Irena Vrkljan war 36, als sie mit dem Studium an der DFFB begann. Vor und begleitend zu ihrem Filmstudium in Berlin, zwischen 1962 und 1968, hatte sie als Drehbuchautorin für den Fernsehsender RT Zagreb gearbeitet und 21 Folgen der Reihe „Porträts und Begegnungen“ über Bildhauer, Schriftsteller, Maler geschrieben. In Rizmauls Kurzfilm Irena’s Mirror (2018) sieht man Ausschnitte aus einigen Folgen. Von vielen ist der Ton verloren, die über 80-Jährige spricht die Texte dieser Folgen in einem Tonstudio neu ein. Bei den Ausschnitten – Köpfe von Skulpturen, modernistische Musik, ein sorgfältig komponierter literarischer Text aus dem Off – fühlt man sich an die Art und Weise erinnert, wie in den Filmen von Alain Resnais oder Chris Marker in den 1950er Jahren über Kultur und Malerei filmisch nachgedacht wurde. Aber ich glaube, man muss dieser Assoziation und ihrem wohlmeinenden Chauvinismus misstrauen. Was ist damit gewonnen, die Filme nicht als das zu sehen, was sie sind? Sollte man ihnen nicht zugestehen, vielleicht mit ganz anderen Traditionen zu tun zu haben, die mir nicht vertraut sind? Sie könnten ja anderswo herkommen und sich auf anderes beziehen als auf den weich gepolsterten, hoch und runter deklinierten Geschichtsraum französischer Cinéphilie.

Vrkljan hat, soweit ich weiß, später keine Filme mehr gemacht, sondern in Berlin und Zagreb als Dichterin, Autorin und Übersetzerin gearbeitet. An der DFFB hatte sie Benno Meyer-Wehlack kennengelernt, mit dem sie bis zu seinem Tod 2014 verheiratet war. Leon schreibt in seiner Mail von gestern: „She always talked that everybody (especially Benno) that she loved are dead for so long time. And that for her living is an agony.“

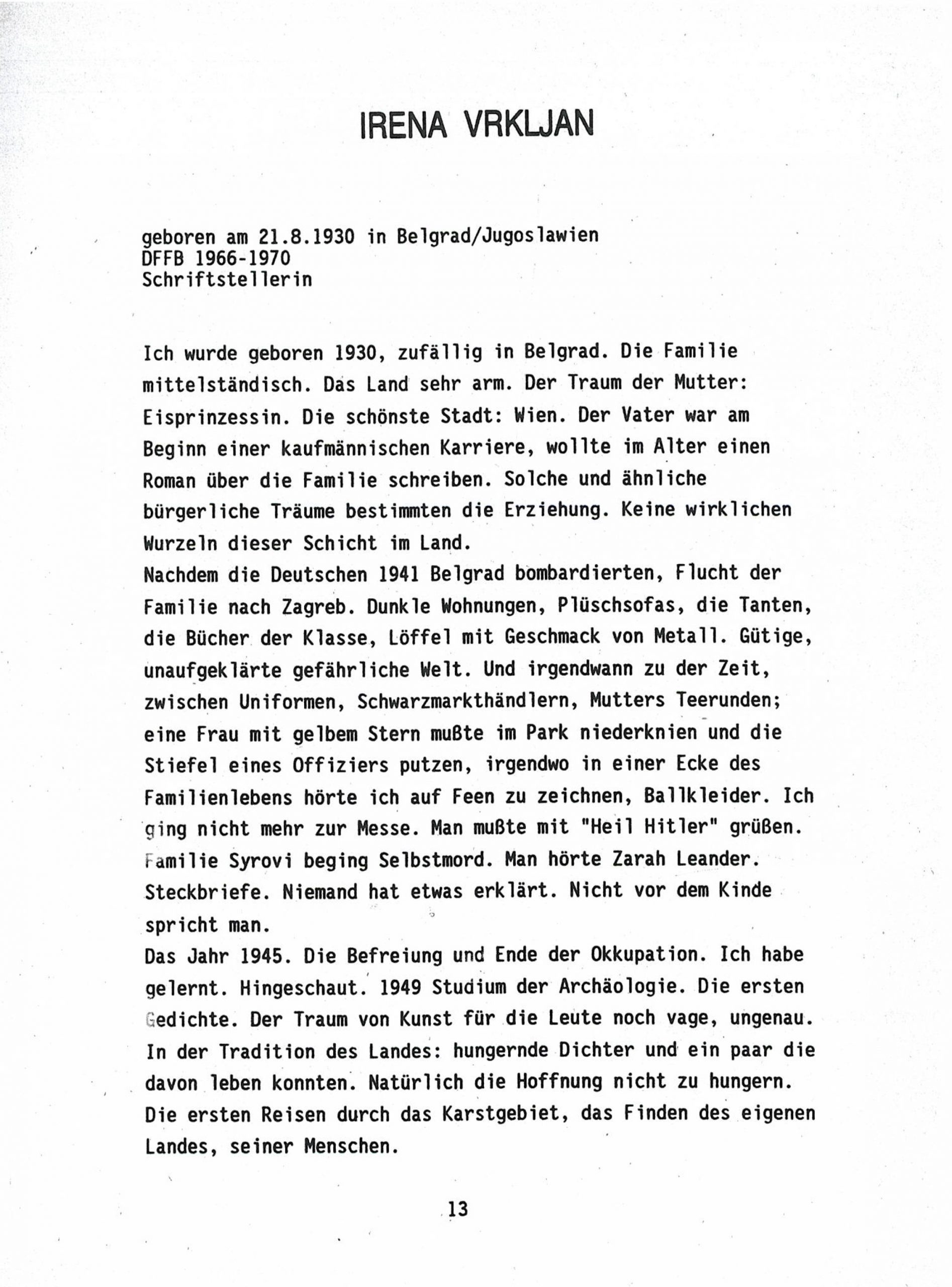

Ich möchte zum Schluss den Anfang eines autobiographischen Texts von ihr abdrucken. Er ist entstanden für das zweibändige, von Ute Aurand und Maria Lang zusammengestellte Kompendium FRAUEN MACHEN GESCHICHTE. 25 JAHRE STUDENTINNEN AN DER DFFB von 1991. Hier ist die erste Seite:

Ich drucke den Rest des Texts hier nicht ab, damit keiner auf die Idee kommt, es gäbe das, was in Bibliotheken zu finden ist, ohnehin auch „im Netz“. So bequem ist es nicht. Nur noch drei Sätze aus dem weiteren Text: „Die Schönheit und Unwichtigkeit der Provinz. Was in der Kunst geschieht, bestimmen die Metropolen des Geldes. Abneigung gegen die Zeichen der Zeit.“ Alle, die sich für Irena Vrkljans Text interessieren, sind hiermit aufgefordert, in die Filmbibliothek am Potsdamer Platz zu gehen, sobald das wieder möglich ist, und im Buch von Ute Aurand und Maria Lang zu lesen.

Ich drucke den Rest des Texts hier nicht ab, um mich und andere daran zu erinnern, dass es Bibliotheken gibt und dass es Kinos gibt, und dass man sie eines Tages wieder gemeinsam mit anderen besuchen kann.