Away, Away, Away

John Fords Filme mit Will Rogers

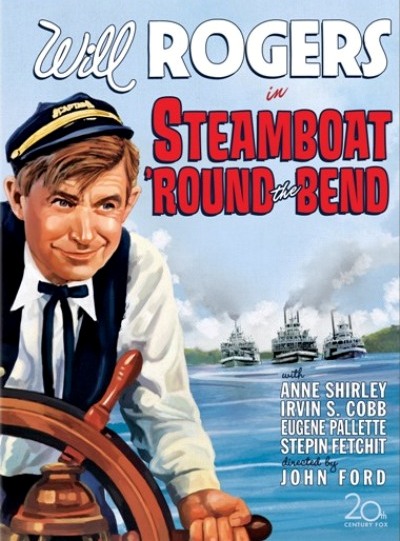

Lange vor der Kavallerie-Trilogie, die keine werden sollte, drehte John Ford eine Trilogie, die keine hätte bleiben müssen: „Doctor Bull“ (1933), „Judge Priest“ (1934), „Steamboat Round the Bend“ (1935). Seine drei Filme mit Will Rogers zeigen ihn so sehr in seinem Element, sie sind so reich, herzlich, humorvoll und tief, Regisseur und Hauptdarsteller waren beide so glücklich über die Ergebnisse, dass die Zusammenarbeit ohne Zweifel fortgesetzt worden wäre, wäre Will Rogers nicht am 15. August 1935 bei einem Flugzeugabsturz nahe Point Barrow, Alaska, ums Leben gekommen.

Eine Trilogie ist es unversehens doch geworden, so ähnlich sind sich Figuren, Nebenfiguren, Geschichten. Geschichten sind für Ford nicht abzulösen von amerikanischer Geschichte, vor allem nicht vom Bürgerkrieg. Man kennt die Anekdote, dass Frank Nugent, sein Drehbuchschreiber ab „Fort Apache“ (1948), Ford fragte, was er über die Epoche wissen müsse, und Ford antwortete: „Lesen Sie diese 50 Bücher hier, das sollte fürs Erste genügen.“

Doch die Wahrheit steht von nun an nicht mehr in den Büchern. Seit „Fort Apache“ sieht Ford die Fakten als fabriziert an. Geschichte wird, wenn auch manchmal in guter Absicht, erlogen und geklittert. Wie Louis Althusser eines besonnenen Tages aufhörte, an eine von Ideologie unabhängige, ewige Wahrheit zu glauben, so Ford. Zweifel und mit ihm eine zynische Note haben sich eingeschlichen. „Two Rode Together“ (1961) und „The Man Who Shot Liberty Valance“ (1962), zwei Spätwerke, das letzte weithin anerkannt, das erste selbst von Ford sträflich unterschätzt, zeugen davon.

Aber schon der junge Mr. Lincoln schaute den Fluss hinunter, erinnerte sich an jenen, an dem er gesessen und an die Toten, die er an ihm zurückgelassen hat, sah sich ein für alle Mal von seiner eigenen Geschichte abgeschnitten, die noch an ihm vorüberrollte, und sich selbst dazu verdammt, Geschichte zu schreiben. Schon in den dreißiger Jahren ist Geschichte etwas Verlorenes, auch und gerade in der Wiederholung Verlorenes. Aber das ist zunächst kein Problem der nationalen Geschichtsschreibung, sondern ein ganz persönliches. „Judge Priest“ erinnert, in den Worten von Irvin S. Cobb, an die „familiar ghosts of my own boyhood“, die ihn noch immer heimsuchen. „The War between the States was over, but its tragedies and comedies haunted every grown man’s mind.“ Geschichte war gespenstisch.

Die Gespenster zu beschwören, wählt Ford die dämonische Leinwand. Gibt er Szenen aus großer Zeit, den Prozess gegen Dr. Mudd, die ersten Auftritte Lincolns, stilisiert er expressionistisch, mit scharfen Kontrasten und grellen Lichteffekten, er dramatisiert mit großem Pathos, welches er mit Humor ausbalanciert, und setzt neben das Schlichte das Erhabene. „The Prisoner of Shark Island“ (1936) oder „Young Mr. Lincoln“ (1939) sind beeindruckende Beispiele dafür. Sie bereiten die stilistisch hochgetriebenen Sozialdramen der Vierziger vor, „The Grapes of Wrath“ (1940), „How Green Was My Valley“ (1941), Meisterwerke ihrer Art, und auch den besten seiner Western, „My Darling Clementine“ (1946).

Sie sind deshalb auch viel filmischer als die großen stilisierten Werke Fords. Es fiele schwer, Tableaus aus ihnen zu lösen. Sie sind keine pictures, sie sind movies, sie gehen und vergehen, sie bewegen sich und sie bewegen. Den oft gehörten Vorwurf, Ford verklärte eine große Zeit, widerlegen sie besonders überzeugend. Denn was verklärt werden soll, will festgehalten sein, muss Gemälde werden. „Doctor Bull“, „Judge Priest“, „Steamboat Round the Bend“ zeigen keine Gemälde, sie zeigen das Vergehen und im Vergehen einen Mann der Vergangenheit.

Will Rogers ist in diesen Filmen Landrichter, Landarzt und Impresario, ein Kauz unter wild gewordenen Spießern, aber auch das Relikt einer untergegangenen Zeit. Er spielt damit zugleich sich selbst, denn auch Rogers war schon seit seiner Jugend eine Antiquität, schon bei seinen Vaudeville-Auftritten bezauberndes Überbleibsel einer anderen, großzügigeren, humorvolleren, lebenswerten Epoche.

Rogers, geboren am 4. November 1879, wuchs im Indianerreservat auf, jüngstes von acht Kindern, von welchen nur vier die Kinderzeit überlebten. Mutter und Vater stammten von den Cherokee ab. Er lernte früh reiten und das Lasso werfen, eine Kunst, in der er Virtuosität erlangte und die ihm den Weg ins Showbusiness ebnete.

Wie ein Joseph Roth, der auf die k.u.k. Epoche zurückblickt, so erkennt Rogers in allen drei Filmen, dass er zu spät gekommen ist. Sie zeigen nicht die bessere Zeit, sondern immer nur, dass sie vorüber ist. Sie zeigen einen Mann, dessen Zeit abgelaufen ist, obwohl er doch die 50 gerade erst überschritten hat. Als „cow doctor“ wird er aus der Stadt gejagt, in welcher längst der Unternehmer den Ton angibt. Als Richter wird er seines Amtes enthoben, weil er den Buchstaben des Gesetzes nicht achtet. Als Binnenschiffer schließlich gewinnt er zwar mit einem schwimmenden Hühnerstall das Rennen gegen die moderneren Dampfschiffe, doch nur, um sich in der letzten Einstellung aufs Altenteil versetzt zu sehen.

Obwohl kein Auge trocken bleibt, halten die Filme nie mehr als sie versprochen haben. Sie gehen vorüber und nehmen sich doch die Zeit, davon zu erzählen, wie einem die Zeit genommen worden ist.

Dr. Bull etwa kämpft einen aussichtslosen Kampf gegen das Telefon, das ihm buchstäblich den Schlaf raubt. Während er zu nichts kommt, langweilt sich Helen Upjohn (Helen Freeman), eines der Mädchen aus der Telefonvermittlung, fast zu Tode. Am Anfang und am Ende des Films wünscht ihr der Zugschaffner, ein frohes Weihnachts- und ein frohes Osterfest gehabt zu haben. „Don’t be silly! In this dull place, how could ya?“

Während es Bull schon viel zu schnell geht, geht es ihr noch lange nicht schnell genug. Heißt das, dass er sich in die Postkutschenzeit zurückwünscht, wie ihm sein Gegenspieler, der Unternehmer, unterstellt? (Man bemerke, dass Ford seine Kritiker auftreten lässt.) Gewiss nicht. Bull tritt nach dem Wortgefecht aus der Tür und bewundert den blinkenden neuen Wagen von Dr. Verney, einem Arzt, der sich den Gepflogenheiten des Kapitalismus bereits angepasst hat und aussichtslose Fälle aussichtslose Fälle sein lässt. Ebenso hält in „Steamboat“ der elegant gekleidete Pflichtverteidiger des armen Duke (John McGuire) dessen Leben für verwirkt und nützt das Verfahren, um mit dem Richter über Immobilien zu plaudern. Ford, zwar ein guter Amerikaner, sieht doch nicht den Erfolg des Tüchtigen, sondern, wie wir alle, den des Ruchlosen.

Stepin Fetchit, Star unter den Nebendarstellern von „Judge Priest“ und „Steamboat“, spielt mit dem Klischee vom tölpelhaften Schwarzen, dass es eine Art hat, und ist in beiden Filmen am Ende der Beschenkte.

Wie so viele seiner Filme nutzt Ford auch diese für eine Hommage an seinen einzigen Lehrer, den Stummfilmregisseur und -schauspieler Francis Ford, seinen Bruder. In „Doctor Bull“ ist Francis Ford noch in der unscheinbaren Rolle des Bürgermeisters besetzt. In „Judge Priest“ aber erkennt man ihn sogleich wieder, als Trunkenbold und „Juror No. 12“, der stets zum unpassenden Zeitpunkt und sehr geräuschvoll mit dem Kautabak in den Spucknapf trifft, auch wenn der Gerichtsdiener diesen meterweit abrückt. In „Steamboat“ schwört er feierlich dem Alkohol ab, als er bemerkt, dass man sich noch weitaus besser mit „Pocahontas“, einer Wundermedizin und einem echten spirit, berauschen kann.

Will Rogers aber bleibt primus inter pares, der Mann, der leiser spricht und lauter singt als alle andern. Sein schnoddriger Witz, seine ebenso beiläufige wie treffliche Phrasierung, dieses Stottern in Aperçus, ist Rechtfertigung genug für die Einführung des Tons in den Film. Auch wenn er mit sich selbst oder mit dem Geist seiner verstorbenen Frau Zwiesprache hält, wirkt sein Spiel niemals aufgesetzt, er hält stets die Mitte dieser liebevoll um ihn gruppierten Südstaatenschwänke.

Amerikanische Geschichte bildet ganz unaufdringlich das Dekor, wenn sie auch im karnevalesken Finale von „Judge Priest“ mächtig in die Kleinstadtposse einbricht, als eine vorher von allen Akteuren verschwiegene, allzu schmerzliche Erinnerung. Dass nämlich die Heldentaten, die Sgt. Jimmy Bagby (Charley Grapewin) so gerne mimisch nachstellt, erstunken und erlogen sind, wissen alle, die wirklich dabei waren, und lassen es diese Karikatur eines Kriegsveterans der Konföderierten auch spüren. Aber die wahre Geschichte zu erzählen, verspürt keiner große Lust, zu grausam und zu schmutzig war es ja. Aber einmal müssen die Geister doch aus der Flasche, und Will Rogers als Judge Priest entfesselt sie. Das Pathos der dramatischen Rückblenden, die beschwörende Erzählung des Reverend (Henry B. Walthall) münden in Chaos, Begeisterungstaumel, Besoffenheit und Veteranenparade. And the band plays Dixie. „Away, away, away down south in Dixie.“

Eine filmisch sogar noch kühnere Verarbeitung, ja Verfeuerung von Geschichte findet sich in „Steamboat Round the Bend“. Dr. John Pearly (Rogers) vertreibt die Wundermedizin „Pocahontas“, deren Rezeptur auf diese legendäre amerikanische Gründerfigur zurückgehen soll. Captain John Smith, heißt es nun, habe die Häuptlingstochter Pocahontas nur geheiratet, um in den Besitz ihres Zaubertranks zu kommen. Aus der ehrwürdigen Legende wird der Schlager von Kaffeefahrten. Aber Dr. John möchte sein Leben nicht als Bauernfänger vertrödeln. Sein Traum ist es, einen baufälligen Mississippi-Dampfer, die „Claremore Queen“, wieder flott zu machen.

Der beleibte Sheriff (Eugene Pallette) überlässt ihm für seinen Dampfer „Professor Marvel’s Wax Museum“, ein Kuriositätenkabinett mit mechanischen Puppen und Wachsfiguren aus Geschichte und Mythos von Johannes dem Täufer über Napoleon bis zu Uncle Tom. „Come on in, we’ve got a dead fish here called the whale“, lädt der Sheriff Fleety Belle (Anne Shirley) ein näherzutreten. Im Zentrum der Marvel-Show steht der Wonder Whale, aus dem Stepin Fetchit als Jonas entsteigt, nachdem er sich vergeblich einige Male mit „Ain’t nobody there, white folks!“ zu verbergen versucht hat. Er kann die hydraulische Jazzband des Kabinetts ankurbeln, die natürlich Dixie spielt. Der Spaß beginnt.

Damit die Leute am Fluss die Figuren wiedererkennen, gestaltet Dr. John Museum und Geschichte kurzerhand um. Dass General Ulysses S. Grants Pferd von der Siegesgöttin geführt wird, hat ihm gleich missfallen. Typisch Yankee, die Dame zu Fuß gehen zu lassen! Grant wird zu Robert E. Lee, der General der siegreichen Nordstaaten zum General des Südens. Eine jungfräuliche Königin wird zu Pocahontas, aus King George III. wird George Washington. Zwei biblische Propheten modelt man zu Frank und Jesse James um, den berühmten Outlaws, die tatsächlich dem Pöbel vom Fluss ebensoviel Respekt abnötigen wie George Washington. Der Mob will die „Hoochie Coochie show“ zu Klump schlagen, doch Dr. John weiß, was ihnen heilig ist. Ehrfürchtig nimmt der Anführer ein Haar von Washingtons Perücke entgegen, die wenige Tage zuvor noch auf King Georges Kopf saß. Und stramm steht die mit Mistgabeln bewaffnete Menge vor General Lee, der seine Hand, von Fleety Belle bedient, an die Hutkrempe reckt.

Dasselbe pragmatische Verhältnis zur Geschichte wird sich nach „Fort Apache“ ausformulieren. Aber in „Steamboat“ ist noch zu erkennen, dass Ford geliebt hat, was er auseinandernimmt. Indem er die Legenden verflüssigt, erweist er ihnen Reverenz. Denn Kino kann ohnehin nur bewahren, was es verbrennt, und festhalten nur, was es loslässt. Das hat es mit dem guten Leben gemein. Life’s worth living – in dem Maße, in dem es vorübergeht.

– Stefan Ripplinger –