Danièle Huillet – Erinnerungen, Begegnungen

NICHT VERSÖHNT (1965)

Wie haben Sie die Leute der Cahiers du cinéma kennengelernt?

In der Cinémathèque, Avenue de Messine. Ich habe sie in meinen Filmclub in Metz eingeladen: Truffaut, Doniol und Bazin, der zweimal gekommen ist, um FARREBIQUE und LE JOURNAL D’UN CURÉ DE CAMPAGNE vorzustellen. Ich habe Godard, Rohmer und vor allem Rivette kennengelernt. Bei dessen erstem Kurzfilm, LE COUP DU BERGER, habe ich ein wenig mitgearbeitet – ich habe einen Dolly die Treppen in Chabrols Haus hochgetragen, und mich im Abspann als „Regieassistent“ wiedergefunden. Mit Chabrol habe ich mich über Witzeleien gut verstanden. Einmal habe ich spaßeshalber so dahingesagt: „Die Zeit und der Raum – das ist dasselbe für jemanden, der Filme macht“ – und Chabrol hat geantwortet: „Voilà, da ist einer, der eine große Zukunft hat!“ [Lachen] … Bevor ich mich zum Weggehen entschlossen habe, 1958, hatte ich einen Brief von Rivette in der Tasche, in dem er mich freundlich aufforderte, ihm bei PARIS NOUS APPARTIENT zu assistieren. Ich habe ihm geantwortet: „Ich bin in Deutschland, wenn ich wiederkäme, würde ich im Gefängnis landen. Ich werde nicht da sein.“ Ich bin weggegangen, weil ich algerische Freunde hatte, und als die erste Granate explodiert ist in Algerien 1954, dachte ich, daß die Algerier recht hätten. Und dann hatte ich französische Bekannte, die von dort mit hängenden Köpfen wiederkehrten und schwiegen, und über die man sechs Monate später erfuhr, daß sie bei Folterungen mitmachen mußten – oder auch nicht mitmachten … Außerdem, wenn ich nicht aus Frankreich weggegangen wäre, hätte Danièle sich von mir abgewandt. Ich hatte keine Wahl – erstmal der Überzeugung wegen, dann der Liebe wegen.

Und für Sie, wann ist für Sie der Wunsch entstanden, Filme zu machen?

Danièle Huillet – Ich, ich wollte Dokumentarfilme in Afrika machen. Ich hätte also nicht ihm begegnen sollen, sondern Jean Rouch [Lachen] … Also habe ich mich am IDHEC eingeschrieben, weil ich wußte, daß man, wenn man nicht zu einer gewissen Kaste von Filmleuten gehörte, beim IDHEC Zeit gewinnen konnte. Die Periode, wo man einfach so beim Kinofilm einsteigen konnte, war vorbei. Aber bei der Bewerbung mußte man einen Film von Yves Allégret, MANÈGES, analysieren: ich habe ein Blatt abgegeben, auf das ich ganz einfach geschrieben habe, ob man uns veräppeln wolle – zu verlangen, über einen solchen Film zu schreiben. Ich liebte Filme wie LOS OLVIDADOS oder DAS LEBEN DER FRAU OHARU. Das war doch etwas ganz anderes.

Hat Danièle Sie zum Filmemachen bewogen – wer war der Motor bei Ihnen als Paar?

Jean-Marie Straub – Ohne Danièle hätte ich nie einen Film gemacht, ich bin zu faul dazu. Ich wäre auf der Strecke geblieben, weil man ganz allein einem derartigen System nicht widerstehen kann. Wie Leterrier in UN CONDAMNÉ À MORT S’EST ÉCHAPPÉ sagt: „Zu zweit ist es leichter.“ […]

Aus einem Interview mit Frédéric Bonnaud, Serge Kaganski und Dominique Marchais.

Les Inrockuptibles, No 91, 12. Februar 1997

Dreharbeiten zu UMILIATI (2003)

© Marion Befve

Dreharbeiten zu QUEI LORO INCONTRI (2005)

© Giulio Bursi

Libération, 18. Oktober 2006

Danièle Huillet. Eine Erinnerung

Auf die Frage, was das sei, „ein Schnitt?“, antwortete sie „Ende und Anfang“. So einfach hatte ich das nie gesehen, und so einfach aber auch präzise wurde dies von ihr im Schneideraum ausgeführt.

KLASSENVERHÄLTNISSE hatte mich in seiner asketischen Strenge und Klarheit ungeheuer beeindruckt. Später sah ich mir NICHT VERSÖHNT, ZU FRÜH / ZU SPÄT und CHRONIK DER ANNA MAGDALENA BACH an. Bis heute sind das Filme, deren Kompaktheit mich fesselt. Und auf Grund dieser Filme nahm ich, noch sehr unerfahren, die Gelegenheit wahr, an einem Schnittseminar mit Danièle Huillet und Jean-Marie Straub teilnehmen zu können.

So traf man sich eines Tages im Schneideraum und saß den beiden gegenüber. Da gab es keine netten Einleitungsworte zur Begrüßung. Nüchtern ging es gleich an die Arbeit. Wir Zuschauer, manchmal sechs, manchmal zehn, saßen im Halbkreis um den Schneidetisch herum und schauten zu, wie der Film, Szene für Szene, montiert – das heißt zusammengesetzt – wurde.

Im Schneideraum hatte Danièle Hulliet unwidersprochen Hausrecht. Nur die Hündin, die immer zusammengekauert unter dem Schneidetisch zu liegen hatte, jaulte manchmal dazwischen und wurde dann, mit einem Zischen, zur Ruhe gebracht. Das Tier war ihr auf der Straße zugelaufen. Sie hatte durchgesetzt, daß „Juli“ im Haushalt hatte bleiben dürfen.

Jeden Tag wurde ein Teil des Films geschnitten. Die Muster waren von ihr so vorbereitet worden, daß sie in der richtigen Reihenfolge hintereinander lagen. So mußte nicht unnötig herumgesucht werden, um die richtigen Einstellungen zu finden. Ein Drehbuch, in dem man um Orientierung suchend hinein schaute, lag nie herum. Es gab nie die Frage, ob diese Szene jetzt an dieser Stelle stehen mußte. Der gesamte Film war so, wie er vom Drehbuch her festgelegt war, am Drehort gefilmt worden.

Zuerst wurde die richtige Stelle für den Schnitt im Bild gesucht und eingezeichnet. Minutenlang wurde dann an genau dieser Stelle in den Ton hinein gehorcht, ob dies auch die richtige Schnittstelle im Ton sei. Sehr ausdauernd und konzentriert wurde gehorcht, ob es da noch einen Windhauch gab, der abschwellen sollte, oder ein Insekt, dessen Surren noch drin bleiben sollte, und wo der nächste Windhauch und das nächste Insekt hörbar wurden. Während Danièle Huillet diese Stelle immer wieder hin- und herfuhr, um zu entscheiden, wo der Schnitt im Ton geschehen sollte, konnte sie unvermittelt in einen langen Monolog über Ton in den Filmen von Fritz Lang verfallen. Dann wurde die Stelle noch einmal langsam hin- und hergefahren, und ein Vergleich hergestellt zur Tonebene in „Lang-Filmen“. Es ging ihr darum, den richtigen Punkt zu finden, die richtige Stelle, an der ein Bild auf das vorherige folgt und zu folgen hat. Und dabei nicht allein das Bild zu montieren, sondern gleichzeitig die richtige Stelle im Ton zu finden. Schließlich wurde entschieden, wo der Schnitt im Ton stattzufinden hat, und diese Stelle auf das Bild übertragen. Gearbeitet wurde mit zwei Tonspuren, die später im Tonstudio zu einer einzigen Tonspur zusammengemischt wurden. Es erstaunte mich zu erleben, daß ein Schnitt nicht die Montage von zwei Bildern, sondern ein Zusammentreffen von einer Bild- und einer Tonspur auf die nachfolgende Bild- und Tonspur ist.

Das waren so ziemlich die einzigen Momente, in denen es, wenn überhaupt, in diesem Seminar etwas zu „lernen“ gab. Zumindest habe ich dabei gelernt, Ton und Bild als gleichwertig zu betrachten und nicht das eine dem anderen unterzuordnen. Und Ton und Bild auch als etwas sinnlich Gleichwertiges wahr zu nehmen. Gefragt wurde in diesen Stunden der Arbeit wenig, sondern vor allem zugeschaut und miterlebt, wie Rolle um Rolle des Films entstand. Wobei sie, wenn sie gefragt wurde, länger überlegte, um genau zu antworten zu versuchen. Und sich sonst ganz auf die Arbeit konzentrierte.

Einmal gab es eine Riesenkatastrophe. Es hatte wohl eine kleine Diskussion unter uns Zuschauern gegeben oder irgendeine andere längere Unruhe, jedenfalls hatte sich Frau Huillet nach einer Unterbrechung wieder dem Schneidetisch zugewandt. Nachdem sie die Film- und Tonstreifen durchtrennt hatte, merkte sie, daß sie an der falschen Markierung getrennt hatte. Das war mehr als eine kleine Katastrophe für sie. Sowas war ihr in ihrem Leben noch nie passiert. Sie war ungeheuer wütend auf sich. In der Akribie, mit der sie alles erledigte, offenbarte sie in diesem Moment auch eine gewisse Zwanghaftigkeit. Und einen Absolutheitsanspruch in der eigenen Sache, der unter Umständen in Wutausbrüchen und Gehässigkeiten gegen andere, deren Arbeit sie nicht respektierte, zu Tage treten konnte. Im Schneideraum war klar, daß es nur eine einzige Art gibt, etwas richtig zu machen. Und alle anderen Arten falsch sind. Ich weiß nicht, ob es diese Selbstgewißheit schon in MACHORKA-MUFF und NICHT VERSÖHNT gibt. Ob der Antrieb zu dieser Arbeit eine ungeheuere Menge an unterdrückter Wut ist? Eine Wut gegen die bestehenden Verhältnisse? Bei dem, was im Schneideraum geredet wurde, ging es eher um Konsumismus, Unsensibilität, Kulturlosigkeit und selbstgerechte Bürgerlichkeit.

Sie erzählte, daß es bei einem der Hölderlin-Filme unter den Anfangstiteln das Geräusch von heißer Luft gibt, die sich am Rand eines Vulkans aus einem Erdloch preßt. Es war eine Ausnahme in ihrem Universum, wo der Originalton unabdinglich zum Originalbild gehörte. Ein Geräusch zu einem Bild, zu dem es nicht ursprünglich gehört, das war etwas Widernatürliches in sich. Das gibt es in ihren Filmen eigentlich nicht. Ihr hatte dieses Geräusch so gefallen, und sie hatte durchgesetzt, daß es unter die Anfangstitel gelegt wurde.

Zu lernen gab es, wie gesagt, in diesem kleinen Kosmos, der ganz für sich selbst – und ganz aus sich selbst heraus – existierte, praktisch außerhalb von Raum und Zeit, nicht viel. Da war, das wurde mir klar, jemand am Werk, der sich seiner Sache ganz und gar hin gab und nichts anderes tat, als diese eine Sache ganz und gar zu betreiben. Und gleichzeitig war es eine seltsame Angelegenheit, so frei von Anpassungszwängen oder Kompromissen. Frei von Gegenwart, von Trends, von Konsumgedanken. Frei von Mediengeplapper und Zeitgeistgeräuschen.

Nach so einem Tag in der Stille und Weltabgewandheit des Schneideraums ging man am Abend auf die Straße, in Richtung U-Bahn, und plötzlich wurde man wieder mit der Welt, wie sie eben ist, konfrontiert. Ein kleiner Schock für das sensorische System des ganzen Körpers.

Vielleicht anderthalb Jahre später nahm ich an einem weiteren Seminar teil. Dieses Mal ging es um die Vorbereitung eines Filmes, genauer gesagt um die Proben für ein Theaterstück, das in Berlin aufgeführt und später in Italien gefilmt werden sollte. Da saßen wir Zuschauer stundenlang um einen Tisch versammelt, schauten und hörten zu, wie die Schauspieler – Theaterprofis und Laien – sich an Texten ausprobierten. Die Schauspieler redeten gerne von ihrer „Bühnenerfahrung“ und konnten sich nur schwer von ihrem Handwerk trennen, um etwas ganz anderes zu erreichen. Bei diesen Vorbereitungen war Danièle Huillet die akurate Protokollantin aller Veränderungen, Neuerungen und Verschiebungen am Text, den sie abends mit der Schreibmaschine abtippte. Die langen Sätze wurden mit Tesafilm an das Din-A4-Blatt angeklebt, um falsche Unterbrechungen und Betonungen beim Sprechen zu vermeiden. „Ihr“ Anteil an der Arbeit war mehr als nur das. Es war eine Mischung aus Produktionsleitung, Aufnahmeleitung, Regieassistenz und Produktion. Eine Position, die es im Filmgewerbe gar nicht gibt und die deutlich macht, was für einen elementaren Anteil am fertigen Film sie hat.

Nun hatte ich diese Art des Filmemachens aus zwei verschiedenen Perspektiven kennen gelernt. Überrascht war ich, als irgendwann die Schauspielerverträge für den Film auf dem Tisch lagen. Da bekamen die für ihre Rollen ausgesuchten Laien wesentlich weniger Geld für ihre tragenden Rollen als die Staatsschauspieler, die darüber hinaus noch fest am Theater engagiert waren. Ich war überrascht, daß auch das „Filmgeschäft“ in ihre Art der Filmherstellung hinein ragte. Die Theaterleute wurden auch für ihren „Status“ als Profis bezahlt und die Laien eben nur als Laien, bei gleicher Arbeit. Ich hatte angenommen, daß gerade bei dieser asketischen Filmarbeit Gelddinge „kommunistischer“ geregelt würden. Möglicherweise war das ein Kompromiß, der aus der Kooperation mit einer Theaterinstitution entstand.

In einem Brief, den sie schrieb, um eine Kopie von dem im Seminar geschnittenen Film herstellen zu können, hieß es einmal, „weil wir Filmtiere sind“. Seltsamer Begriff, diese Verbindung von Film und Tier. Was soll das sein? Geist und Instinkt? Kultur und Primitivität? Oder nur ein Wort für die totale Hingabe zum Medium an sich?

Michael Freerix

***

Eine sonnenhafte Utopie

FILMFESTIVAL BERLIN, 1987

Der Saal ist voll. Die Mehrzahl der Leute, die sich da drängen, haben den TOD DES EMPEDOKLES gar nicht bis zu seinem tragischen Ende verfolgt, sind aber dennoch gekommen – gewiß deshalb, um ihre Ablehnung kundzutun: So ein Film wie dieser, ein „Anti-Film“, ein „Feind des Kinos“, hatte im offiziellen Wettbewerb nichts zu suchen; wir befinden uns in Berlin, und die Mauer trennt die Stadt noch in zwei Teile.

In Wahrheit ist man gekommen, um zu schauen, wie die beiden so sind. Jean-Marie redet. Die wenigen Fragen, manchmal disqualifiziert durch ein nicht anzufechtendes „Uninteressant“, werden zur Abflugpiste für seine Rede, die ebenso durchdringend ist. An seiner Seite, unglaublich schön, majestätisch, ist Danièle, die all diese neugierigen und gespannten, manchmal feindseligen Gesichter ohne Verachtung ins Auge faßt.

Lange habe ich gedacht, daß die Kunst, das Kino, eine Angelegenheit der Einsamkeit seien. Lange habe ich von den Filmen von Straub gesprochen. Aber mit der Zeit, mit den Jahren der Arbeit, habe ich gesehen, daß sie zu zweit waren und daß das ihre Stärke war. Sie taten sich zusammen, um der Welt zu widerstehen. Diese absolute Autonomie, die mit jedem Film dichter und kompromißloser wurde, erschien mir allein unlebbar, ich beneidete sie darum, obschon ich wußte, welchen Preis sie dafür zahlten. Aber es trug mich, das Kino DER Straubs.

Sie weiß, daß er im Begriff ist, zu weit zu gehen, genau dorthin geht, wo er hin will. Er denkt, also übertreibt er, sie heißt es gut, ohne etwas anderes beizufügen als da und dort einen fehlenden Eigennamen, ein genaues Datum, einen Teil eines Zitats. Um die beiden herum die Darsteller, sich ihrer Sache sicher, überzeugt (zu Recht), an einem flammenden, erdhaften Werk teilgenommen zu haben, das sie alle übersteigt. Das ist der Krieg. Das massive Schweigen von D ist die conditio sine qua non für das Abheben des Gedankens, die Entfaltung des Vortrags.

Er redet immer, eröffnet, überbordet in seinem untadeligen Deutsch mit Pariser Akzent. Und auch wenn sie kein Wort sagt, so ist sie doch ganz da, hörbar, wie wenn sie mit ihrer Stummheit die notwendigen Exzesse des vorwärtsdrängenden Wortes schützte. Dieses gesättigte Wissen über den Film, das gesagt und nochmal gesagt werden muß, das ist in ihr, das unterstützt und ermutigt sie mit ihrem sanften und ein wenig müden Blick – müde deswegen, weil man sich immer noch herumschlagen muß (es ist so lang her, daß …).

Oft lieben sich Künstler, stehen Seite an Seite, bewundern und stimulieren sich; was aber einzigartig bleibt, ist das tolle Projekt, gemeinsame Sache zu machen. Das Kino, das doch ein so günstiges Klima schafft für die Aufreizung des Ego, für die Beziehungen von Unterwerfung und Domination, liefert uns wohl Beispiele für schöpferische Bruderschaften, welche die Konflikte und Rivalitäten im Geheimnis der Blutsbande verdünnen – die Straubs aber eröffneten eine mehr sonnenhafte Utopie. Das Risiko, der Eigensinn, immer neu gesetzt und fester gebunden, wurden für uns ein Rückhalt; und wir wußten, wie es sich mit der duellierenden Wesensart dieses Sterns verhielt.

Jetzt berührt er das Wesentliche, er greift an, er will an gewisse Lösungen erinnern, die man ein bißchen zu schnell weggelegt hat: die Natur, die um Gnade bittet, die Utopie, die Diktatur des Proletariats. Und obschon jedermann weiß, daß das wunderbare Projekt, das er beschwört, nicht das ist, was man, für einige Monate noch, auf der anderen Seite der Mauer verrotten sieht, so empört man sich doch; alles ist recht, um nicht zu denken.

D weiß, was die Leute so furchtbar aufbringt: es ist die Hypothese einer die Welt betreffenden Änderung. Diejenige, die der Film uns, einen Augenblick lang, notwendig und wünschenswert hat erscheinen lassen. Sie schaut sich die erstarrten Professionellen an, die vom Geschehen, in dem sich Denken und Kino vereinigen, überfordert sind. Ihn blickt sie kaum an, das ist nicht nötig: sie sind ein Leib.

Nicht um Komplizenschaft ging es, nicht um Solidarität. Nie werden die Jahre der Zusammenarbeit, des Kampfes in Gesten und Äußerungen von Gefühlen öffentlich inszeniert. Nein, die stetige Zwiesprache wird genährt von gegenseitigem Respekt, auch von gewahrter Distanz. Man siezt sich. Fühlbar existent ist die Verschmelzung nur in den Filmen, den Werken, die sich aneinanderreihen; sie ist die Urmaterie der Arbeit und hat nur mit dem Sozialen, dem Beweis zu tun.

LE FRESNOY, 2001

Viel später, Jahre später, etliche Filme später. Keine Mauer mehr in Berlin, kein real existierender Sozialismus. Die beiden haben in Le Fresnoy Zuflucht gefunden. Sie beenden den Schnitt ihres Films OPERAI, CONTADINI. Kleine Gruppen von verängstigt schweigenden Studenten sind gekommen, um die Arbeit zu beobachten, als wäre das ein Zeremoniell. Der Film ist fast beendet, und die beiden Künstler überprüfen ein letztes Mal das Ganze in seiner Kontinuität, Rolle nach Rolle, auf einem schönen 35mm-Schneidetisch. Die Schüler haben noch nie Objekte dieser Art gesehen. Sie – so wie er – will mit der AVID-Digitalapparatur nichts zu tun haben. Sie verweigert sich dem. Die Gewalt des Virtuellen wird weder auf sie noch auf ihr Kino Zugriff erhalten. Sie brauchen die Materie, das Gewicht der Dinge, den Filmstreifen, die Erde.

Er spricht nicht mehr. Jetzt ist sie der Mittelpunkt. Sie ist es, die handhabt, befühlt, berührt; im Halbdunkel nimmt man ihre weißen, tätigen Handschuhe und sein Profil wahr, das sich vom sanften Licht des Films, von den vorbeiziehenden Bildern abhebt. Das Publikum hält respektvolle Distanz und würde aufhören zu atmen, wenn das möglich wäre. Es ist noch nötig zu schleifen, zu feilen, das weiß er; aber wenn ein Schnitt sich aufdrängt, wenn ein Bild noch im schwarzen Samtkorb des Galgens hängen sollte, zieht er vor, das nicht zu sehen. Sie ist es, die sich damit befaßt, wie eine Parze es täte, ohne Unsicherheit, während er rausgeht, um auf dem sonnenbeschienenen Gang eine Zigarette zu rauchen. „Denken Sie wirklich, daß …“ Ja, sie glaubt es, sie weiß es in der Dunkelheit: der Film muß gewetzt und geschärft werden wie ein Messer.

Wind. Fabrik. Kamera. Furche. Bewegung. Körper. Proletariat. Pflug. Landschaft. Widerstand. Schnitt. Strecke. Schwenk. Felsen. Wolken. Feld. Sonne. Akkord. Straße. Kader. Zwei. Pflugschar. Bewegung 2. Trauer. Erde. Film.

Ist die Rolle überprüft und perfekt, verschwindet sie für einen Moment, verläßt die dunkle Fabrik. Auf dem Gang begegnen sie sich, sie beruhigt ihn. Dann kommt sie zurück, trägt schwer am Gewicht der neuen Rolle und an den Jahren des Anspruchs, dem Gewicht der Kunst. Sie ist die Achse. Sie installiert sich wieder am Tisch, ordnet die Haare (die schon etwas grau sind), entschuldigt sich wegen der Langsamkeit des Vorgangs, obschon niemand etwas gesagt hat. Man würde es nie wagen.

Einige sind verschwunden. „Sie können zurückkommen.“ Er kommt rein, kehrt in die Fabrik und zum Geruch der Arbeit zurück, setzt sich, bis zur nächsten Zigarette, an ihre Seite, gerade so lange, daß einen Augenblick lang ein flüchtiges, aber sehr konkretes Bild des amour fou sich über OPERAI, CONTADINI legt, und sich auf ewig all jenen einprägt, die anwesend waren, dort, ganz im Hintergrund, im Finstern.

Vincent Dieutre – Libération, 18. Oktober 2006

***

Unsere Begegnungen werden unser Leben für die nächsten dreißig Jahre verschönern. Was uns betrifft, so nehmen wir einen großen Schluck Jugend und kräftigen uns, um Euch wiederzubegegnen. Wir hören hier nicht auf mit der Arbeit. Das ganze Viertel beteiligt sich daran, trotz der Schwierigkeiten, trotz des Zuviels an Polizei und Sozialarbeitern und des Zuwenigs an Geld. Tagtäglich, jede Minute lernen wir neue Worte, Eure Worte, schöne Worte, nur für uns, sie passen uns wie ein Pyjama aus feiner Seide. Wir hätten Euch gerne hunderttausend Filme und ein Blumenbankett für drei Groschen offeriert. Aber vor allem trinken wir ein kleines Glas Grog und denken an Euch.

Pedro, Vanda

P.S.: Schnall Deine Gurte an, Danièle !

Pedro Costa – Libération, 18. Oktober 2006

being together again will make our lives beautiful

for another thirty years.

As for me, I will come back full of love and strength.

I wish I could give you a hundred thousand cigarettes,

a dozen of those fancy dresses,

a car, the little lava house you’ve always dreamed of,

a three-penny bouquet.

But above all else,

drink a good bottle of wine,

and think of me.

Here it’s all work.

We’re over a hundred now.

Did my letter arrive safely?

I still don’t have anything from your hand.

Maybe I will soon …

I’m waiting.

Every day, every minute,

I learn beautiful new words for you and me alone,

made to fit us both, like fine silk pajamas.

Wouldn’t you like that?

I can only send you one letter a month.

Still nothing from you.

Maybe some other time …

Sometimes I’m afraid of building these walls.

Me, with a pick and cement,

and you, with your silence …

A pit so deep, it swallows you up.

It hurts to see these horrors

that I don’t want to see.

Your lovely hair skips through my fingers

like dry grass.

Often, I feel weak and think

I’m going to forget you.

[ … ]

Venturas Brief, gedacht für Lento. Fünfte Fassung

Pedro Costa: JUVENTUDE EM MARCHA / COLOSSAL YOUTH (2006)

——– Original-Nachricht ——–

Datum: Tue, 17 Oct 2006 23:34:06 -0700 (PDT)

Von: ***

An: discussion list regarding jean-luc godard’s work

Betreff: [Godard] Danielle Huillet’s Funeral…

Dear all,I got a striking e-mail today, which i read with tears in my eyes, from a friend of mine who had the opportunity to attend Huillet’s funeral. It so aptly and delicately depicts the funeral (and Straub/Huillet) that i think you will be interested.

[ … ]

The first film she directed with Jean Marie Straub made me a filmmaker. This was 1965, I was twenty-two. I walked into a theater that played Nicht versöhnt oder Es hilft nur Gewalt wo Gewalt herrscht. (Not Reconciled or Only Violence Helps Where Violence Reigns). How could i resist then a title that encompassed so absolutely my music? I went through the film not understanding anything about it, but by the end of it something strange had happened: I who did not know a word of German was persuaded that somehow I now understood it with absolute clarity. I came out the theater wanting to be involved in a medium that could perform such close up magic. And still to this day what happened to me as I watched Nicht Versöhnt is the best definition I know of what a political film is or should be. There are a few people in my life whose existence alone protects me somehow. Danielle was one of them. The fact that such a raging love for craft, such a raging love for life was alive protected me …

She made an extraordinary couple with Jean Marie, cantankerous, obsessed with work, opened every day more to the simplest beauties of the world because they never could stop being enraged at what fouled it … you took one look at the way they moved in relation to each other and understood their choreography;you heard one of their exchange and caught the music of it: never two people spelled the word love with more clarity; never two people gave me more the sense that exigency could be joy … And now I am left fearing for Jean-Marie’s life … I could imagine her surviving him, but not him surviving her …

Like all funerals It had of course this Proustian devastating feeling of Le Temps Retrouve. A hundred folks were there with „la gueule de circonstance.“ JLG and Anne Marie … others you don’t know that punctuated Danielle’s life. A smattering of young faces pushed the day away from despair and into hope. It is the graceful duty of youth. Jean Marie was there (there had been rumors he wouldn’t be) with his eternal cigar, dressed as non funeral as one could be. Her face was left visible, its stern, tender beauty framed by a small vista cut in the closed casket. A Byzantine icon. The wind and the sound of the traffic outside of the cemetery ate away at the words that were quoted before she got carried to the grave. I heard a text in German and the words „I will not name the name of the one whose name is stronger than love itself …“ We file by the grave, dropped roses in this shaft so deep and so dark that we measured for the first time how irremediably gone she was. Jean Marie seated on the next tombstone looked on. A funeral attendant handed him a bouquet of roses. He walked to the grave, threw it in. An amazing yell of rage at death and its works came out of him and he ran, ran away amidst the graves, howling in pain with friends in pursuit. They brought him back. He witnessed the closing of the grave, his body half bent as if he had been hit in the stomach by the force of a blow, and he raised his left fist in the proud hopeful salute of the Popular Front strikers of France, the Republican fighters of Spain and the Communists of Germany when the stone finally slided tight. JLG, Anne Marie and I walked arms in arms in the shaded alley for awhile. I was left alone finally, walking for the rest of the afternoon and the night that followed before I grabbed a flight back to the States.

[ … ]

„Hör auf zu husten!“

1982/1983 wohnten die Straubs mehrfach für ein paar Wochen bei mir in Berlin, West-Berlin, als sie ihren Film KLASSENVERHÄLTNISSE vorbereiteten. Ich hatte gefragt, ob ich nicht auch mitspielen könnte und durfte die Rolle des Delamarche übernehmen. Der Film sollte zunächst in Berlin gedreht werden und ich sah mir mit den beiden ein paar Motive an, später wurden die Dreharbeiten nach Hamburg und Umgebung verlegt, in Berlin wurde aber geprobt. Viel auch in meiner Wohnung, und ich bekam einen Einblick in die Arbeitsweise der Straubs.Bei den Proben saß Danièle fast immer auf dem Boden. Sie sah und hörte sehr aufmerksam zu und machte sich in ihrem Skript Notizen. Sie merkte sich und notierte Sprechpausen und Betonungen, Gesten und Blicke. Abends schrieb sie auf einer Reiseschreibmaschine die Seiten des Skripts ab und fügte hinzu, was bei der Probe festgehalten worden war.

Danièle leitete die gesamte Produktion, sie war für die Drehplanung ebenso zuständig wie für die Requisiten. Der Film kostete etwa eine Million Mark, aber es gab kein Büro, alles war in den Papieren von Danièle festgehalten. Später schrieb sie mir, ich solle die Pudelmütze nicht vergessen, wir hatten festgelegt, ich werde die bei einer bestimmten Szene tragen. Zweimal schrieb sie mir von dieser Mütze.

Es lag offensichtlich beiden nicht viel daran, eine Wahl zu treffen. Die Darsteller wurden nicht aufwendig ausgesucht und auch die Schauplätze und Requisiten nicht.

Es kam ihnen nicht darauf an, die besonders geeigneten Darsteller zu finden, eher der Eignung der Darsteller zu entsprechen. Auch der Eignung eines Schauplatzes oder Gegenstandes. Das lange und sorgfältige Proben diente wohl dazu, diese Eignungen festzustellen.

Bei dieser Arbeit wurde mir nochmals deutlich, daß die Straubs stets einiges sehr genau festlegen und anderes überhaupt nicht. Einiges überlassen sie ganz dem Selbstlauf. Was aber beschlossen ist, das muss genau so durchgeführt werden.

Es fällt schon deshalb schwer, etwas über die Straubs zu schreiben, weil beide die Genauigkeit so sehr liebten. Ein Zitat aus einem Film oder auch nur einem Zeitungs-Artikel vor 30 Jahren wurde immer bis aufs Wort wiedergegeben. Und Straub erzählte von einer Reise Anfang der Sechziger Jahre, die er ohne Danièle machen mußte, weil es nicht genügend Geld gab. Dieses Unglück lag 20 Jahre zurück, aber er wußte die Daten und auch die Reiseziele noch ganz genau.

Ich habe erlebt, daß Danièle Jean-Marie korrigiert hat, aber kaum je umgekehrt. Einmal hat sie „auch“ statt „Hauch“ gesagt, und Jean-Marie hat sie darauf hingewiesen.

Wenn wir abends Musik hörten, setzte sich Danièle oft dazu, hatte aber dabei immer etwas zu tun. Sie machte eine Handarbeit, stopfte Socken oder ein Hemd. Ein paar Jahre zuvor, in Rom, hatte ich bemerkt daß die Straubs nie außer Haus aßen und auch große Strecken zu Fuß gingen um das Fahrgeld zu sparen. Jetzt aßen wir oft abends in der Pizzeria und Danièle bezahlte.

Sie erlaubte Jean-Marie zehn Zigaretten am Tag, sie sagte, sie habe nichts dagegen, daß er vom Rauchen sterbe. Daß er aber im Kino huste, das störe sie.

Wir sahen uns Godards PASSION an, in dem Michel Piccoli ständig hüstelt, einen Lutscher im Mund, er hat wohl gerade das Rauchen aufgegeben. In diesem Film ist „Polen“ ein neues Jerusalem. An dem Film hatte Danièle allerhand auszusetzen, meinte aber, es sei vielleicht doch Godards bester. Später, als wieder in der Wohnung waren, hustete Jean-Marie und Danièle schrie: „Hör auf zu husten“. Das hatte sie schon oft gesagt. Jetzt fügte sie hinzu: „Sonst gehe ich nach Polen.“

Harun Farocki – Der Standard, 17. Oktober 2006

Notiz

Am Dienstag bekam ich ein kurzes Mail, Danièle Huillet sei gestorben. Vor etwa einem Jahr hatte ich mit Jean-Marie telefoniert, er sagte mir, Danièle sei kürzlich, ganz gegen ihre Grundsätze, beim Arzt gewesen, der habe eine Herzschwäche bei ihr festgestellt.

Jetzt, nach der Todesnachricht, rief ich gemeinsame Freunde an und erfuhr, daß Danièle in den letzten Monaten oft Schmerzen gehabt und wohl auch mit ihrem Tod gerechnet habe.

In der Libération stand gestern, sie sei an Krebs gestorben, weil sie selbst aber offensichtlich ihre Krankengeschichte für sich behalten wollte, will ich dem nicht nachgehen.

Es war Lara die mich darauf brachte, nach Paris zur Beerdigung zu fliegen. Sie sagte, ihr habe es viel bedeutet, dass auch entfernte Bekannte zur Beerdigung von Ursula gekommen seien, selbst wenn sie kein Wort mit denen habe sprechen können.

Claus Philipp von der Zeitung Der Standard bat mich um ein paar Zeilen. Und ich sagte zu, in der vagen Empfindung, ich müßte mich zur Freundschaft mit Danièle öffentlich bekennen. In meinem kleinen Erinnerungstext schrieb ich, Danièle habe mir, als ich eine Rolle in dem Film KLASSENVERHÄLTNISSE spielte, zweimal geschrieben, ich solle zum Drehtermin die Pudelmütze, die ich in einer Szene tragen sollte, nicht vergessen.

In St. Ouen, einem Vorort von Paris, führt eine kleine Straße von der Hauptstraße zum Friedhof. Darauf sind Autowerkstätten und Grabsteinläden, ich kaufte eine Rose. Damit ging ich in ein Café um die Ecke. Eine tief dekolletierte Frau fragte, ob die Blume für sie sei. Ich sagte nein, für die Toten. Ich benutzte wohl den Plural um zu sagen: nicht für das Diesseits, Toten-Blume.

Als ich auf die Toilette ging, fiel mir meine Pudelmütze – die allerdings keine Bommel hat, im Gegensatz zu der damaligen Kostümmütze – ins Waschbecken. Danièle hatte damals geschrieben „Puddelmütze“, beide Male, und ich kann mich an sonst keinen Fehler erinnern, den sie je gemacht hätte. Das hätte ich schreiben können in dem Nachruftext und wohl auch wollen.

Am Eingang zum Friedhof sammelten wir uns, kleine Gruppen bildeten sich, viele, die einander lange nicht gesehen hatten, trafen sich nun wieder. Viele hatten ein verweintes Gesicht. Schließlich waren wir etwa 200, die da warteten und sich in kleinen Grüppchen unterhielten.

Jean-Marie war auf einmal da, er sah abwesend aus. Er trug eine Kordhose, ein Hemd, das nicht in die Hose gesteckt war und ein Sakko. Er hatte ein kaltes Zigarillo im Mundwinkel. Er benahm sich so, wie ich ihn oft auf Podien gesehen habe, er ging auf und ab, für sich, benutzte den sozusagen öffentlichen Raum, als sei er dort für sich. Er grüßte gelegentlich abwesend.

Wir folgten über eine Platanenallee dem Bestattungswagen. Der hielt, und der Sarg wurde herausgeholt und auf zwei Böcke gestellt. Der Mann vom Bestattungs-Unternehmen bat uns, näher zu treten, Familien-Mitglieder würden jetzt Texte verlesen.

Zunächst kamen zwei Frauen, eine las französisch aus einem Buch einen schönen Text über die Flüchtigkeit des Ich. Von meinen Bekannten wußte keiner, um welchen Text es sich handelt, es scheint eine Tagebuch-Aufzeichnung aus dem Zweiten Weltkrieg zu sein.

Danach las Peter Kammerer ein Stück aus Hölderlins Hyperion. Und Adriano Aprà hielt eine kleine Stegreifrede, in der er sagte, Italien habe sich den Straubs gegenüber schlecht benommen, anders die vielen Freunde.

Eine Klappe im Sarg wurde geöffnet, wir wurden aufgefordert am Sarg vorbei zu gehen. Danièle sah sehr fremd für mich aus. Wächsern. Es war erschütternd, jetzt wieder etwas von der wirklichen Person zu sehen und von ihrem Sterben.

Der Sarg wurde über das steinerne Gräberfeld zu der Gruft getragen, in der Danièles Mutter liegt. Der Sarg wurde hinab gelassen, die Trauergäste gingen vorbei und warfen Blumen darauf. Jean-Marie saß dabei auf einem Nebengrab, immer noch das Zigarillo im Mund. Der Bestatter gab schließlich ihm einen Strauß. Jean-Marie stand auf und ließ die Blumen fallen. Er stieß einen Klagelaut aus, ein lang gezogenes A. Dabei lief er fort. Ein paar Freunde folgten ihm. Später sah ich ihn wieder auf dem Grab sitzen, Godard saß neben ihm und redete tröstend auf ihn ein.

Wir fragten herum, niemand wußte, ob eine gemeinsame Feier irgendwo vorgesehen war.

Ich selbst habe Jean-Marie nicht angesprochen und auch nicht förmlich begrüßt. Es schien ihm nicht daran gelegen zu sein. Einmal haben wir uns stumm mit Blicken gegrüßt.

In dem Café mit der Frau, die Danièles Blumen haben wollte, nahmen viele ein Glas zu sich, etwa 30, 40 saßen und standen auf dem Bürgersteig. Es war ein warmer trockener 13. Oktober. In Gesprächen hörte ich die verschiedensten Versionen. Danièle habe Straub die eigene Krankheit verschwiegen, um ihn nicht zu belasten. Oder, wenn man sie gefragt habe, warum sie sich nicht behandeln lassen wolle, habe sie gesagt: Dazu habe ich keine Zeit, ich habe Wichtigeres zu tun.

Jean-Marie kam auch in dieses Café. Eine Freundin erzählte mir, er habe auf die Frage, ob er überhaupt kochen könne, gesagt: sehr gut sogar, er habe als Pfadfinder sogar eine Koch-Auszeichnung gewonnen.

Harun Farocki – 14.10.06

Wiener Erinnerungen

Bei der Viennale (wo QUEI LORO INCONTRI gezeigt wurde, und als „Überraschungsfilm“ SICILIA!) hingen in den Festivalkinos Plakate mit diesen beiden Texten –

Reif sind, in Feuer getaucht, gekochet

Die Frücht und auf der Erde geprüfet und ein Gesetz ist,

Daß alles hineingeht, Schlangen gleich,

Prophetisch, träumend auf

Den Hügeln des Himmels. Und vieles

Wie auf den Schultern eine

Last von Scheitern ist

Zu behalten. Aber bös sind

Die Pfade. Nämlich unrecht

Wie Rosse, gehn die gefangenen

Element und alten

Gesetze der Erd. Und immer

Ins Ungebundene gehet eine Sehnsucht. Vieles aber ist

Zu behalten. Und Not die Treue.

Vorwärts aber und rückwärts wollen wir

Nicht sehn. Uns wiegen lassen, wie

Auf schwankem Kahne der See.

Friedrich Hölderlin

Mnemosyne. Dritte Fassung, erste Strophe (1806)

CHRONIK DER ANNA MAGDALENA BACH (1967)

Unsere Produktionen wären ebensoviele Spiegel, woraus unser Wesen sich entgegen leuchtete.

Karl Marx

Aus den Kommentaren zu James Mills „Elements of Political Economy“ [1821]

(1844, MEW EB I, S. 462)

Kunst im Freien

Danièle Huillet ist am 9. Oktober 2006 gestorben.

Ein Freund in der Schweiz hat die Empfindung zu beschreiben versucht, die diese Nachricht in ihm ausgelöst hat: es sei, sagt er, eine Stelle in ihm berührt worden, die ihm unbekannt gewesen sei. Ein Ernst und eine Feierlichkeit hätten sich, unmittelbar und im Nachhinein, mit dieser Nachricht verbunden, wie wenn es gelte, sich zu erheben und eine Präsenz, ein Vorübergehen zu grüßen und zu ehren – jetzt oder nie, jetzt für immer. Etwas, das tiefer gehe als Anerkennung, Sympathie oder Bewunderung sei angesprochen worden – fast ein Instinkt. Er frage sich, welcher Ausdruck dieser seltsamen, weil seltenen und dennoch intimen Wahrnehmung angemessen sein könnte.

Vielleicht war es so, daß es zu Danièle Huillet eine „familiäre Nähe“ im engeren Sinne kaum geben konnte. Es kam ja auf etwas anderes an – auf einen anderen Zusammenhang, die größere, sich erst bildende Familie … Durch ihre lebenslange, symbiotische Zusammenarbeit mit Jean-Marie Straub war jede Kontaktnahme oder Begegnung auf das Werk, die Filme, oder vielmehr: auf die Auseinandersetzung, das Politisch-Sensuelle hingelenkt.

Das „Politisch-Sensuelle“ – das war für sie doch der Alltag, das Leben selbst; vielleicht am schönsten festgehalten in der letzten und längsten „Bagatelle“ in Pedro Costas 6 BAGATELAS (2001), die draußen, im Freien, in häuslicher Umgebung spielt … Während Jean-Marie Straub redet und argumentiert, hängt Danièle Huillet Wäsche auf und macht Näharbeiten – hört aber äußerst aufmerksam zu, kommentiert und ergänzt Straubs Rede, initiiert auch mal einen Disput. Reales Donnergrollen ist unter Straubs Ausführungen zu hören und leitet über zum wie leichthin nachgesetzten Wortegrollen, ob denn die Wäsche nicht schon trocken sei und von der Leine genommen werden könnte … Doch die Wäsche bleibt hängen, Wind und Wetter, also der Welt ausgesetzt.

Dazu möchte ich eine Stelle aus einem Frieda Grafe-Text von 1997 in Beziehung setzen, in dem es um eigene Widerstände, dann jedoch vor allem um das „subtile Spiel“ von Wort und Licht, die Kunst im Freien, das Huillet-Straubsche Naturtheater geht. „Die Sprache löst sich vom Bedeuteten, vom Informieren, sie erhebt sich in die Lüfte, sagt Gilles Deleuze von Hölderlins Versen im EMPEDOKLES der Straubs, während, wovon sie redet, unter der Erde verschwindet. In ihrem Licht scheint die Landschaft, die Natur Verborgenes preiszugeben und was die Vergangenheit in ihr abgelagert hat. Dabei ist nicht die Metrik entscheidend, sondern was in dem Klopfen und Hämmern der Sprache sich ausdrückt. Es vereint sich mit den Elementen, mit den Göttern Hölderlins und denen Paveses, die besänftigt werden wollen, und sie halten Einzug in die Bilder.“ („Patrioten im Niemandsland“, in: Frieda Grafe, Geraffte Zeit, Berlin 2005, S. 88/9.)

Die Sprache, die Arbeit mit ihr: das ist zweifellos Jean-Marie Straubs Zuständigkeit; der Ton, die Töne aber die von Danièle Huillet. Wie wäre denn – in diesem Naturtheater – das eine vom andern zu trennen?

Johannes Beringer

Nicht versöhnt – Eine Befreiung

Danièle Huillets Tod ist für mich ein sehr großer Verlust. Auch wenn wir uns seit Ende der sechziger Jahre nur selten trafen, fand ich immer Kraft in der Gewißheit, daß sie und Jean-Marie da waren, daß beide unermüdlich, unbeirrbar, unbestechlich ihre einzigartigen Filme machten.Danièle hat mit Jean-Marie zusammengearbeitet, und das so schöpferisch, daß man beim Zusehen glücklich wurde. Harmonisch war die Zusammenarbeit nicht, Gott sei Dank, weil der Streit beim Schaffen die Sache viel weiter treibt. Sie waren sich einig, worauf sie hinauswollten. Ich traf Danièle und Jean-Marie zum ersten Mal, als die beiden in München-Bogenhausen auf der Motivsuche für NICHT VERSÖHNT sich den Raum ansahen, in dem später beim Drehen Danièle als die junge Johanna Fähmel sagt: „Der kaiserliche Narr.“

Peter Nestler – 03.11.06

Links zu weiteren Texten

Wolfram Schütte – Straubs Alter Ego (Titel-Magazin, 11. Oktober 2006)

Peter Kammerer – Entschieden unzeitgemäß (Freitag, 20. Oktober 2006)

Danièle Huillet 1936-2006. A Tribute – Dossier des Fipresci-Online-Magazins Undercurrent mit Texten von Jonathan Rosenbaum, den Herausgebern der Cahiers du cinéma, Adrian Martin, Chris Fujiwara und John Gianvito (3. November 2006)

Miguel Marias – For Danièle Huillet and Jean-Marie Straub (Rouge 10, Spring 2007)

Die Würde des vergänglichen Augenblicks

Als der neue Film von Danièle Huillet und Jean-Marie Straub vor einigen Wochen im Wettbewerb von Venedig lief, schrieb die FAZ: „Das Kino verdankt den Straubs und ihrer Widerborstigkeit eine Menge, aber in einem Wettbewerb verflüchtigt sich jede Provokation ins Stühleklappen derer, die das Kino vor der Zeit verlassen.“ Das ist ein Satz aus der Kulturbetriebshölle, einer Welt, in der keine mehr Zeit ist, sich auf irgendetwas wirklich einzulassen. Hinzu kommt, daß rund um das Kino ein seliges Vergessen seiner Geschichte herrscht. JENE IHRE BEGEGNUNGEN ist eine wunderbare Gelegenheit, Regisseure kennen zu lernen, die, tief verwurzelt in der Filmgeschichte, richtungweisende Konsequenzen aus ihr ziehen.

JENE IHRE BEGEGNUNGEN blickt weit zurück, vor die Zeitrechnung, zu Ungeheuern, Dämonen, Göttern, von denen die Welt erfüllt war. Es liegt dem Film ein Buch über Mythologie zugrunde: Cesare Paveses Gespräche mit Leuko aus dem Jahr 1947. Buch wie Film handeln von der Ablösung einer Göttergeneration durch eine andere. Soeben sind die archaischen, blutdürstigen Titanen von Zeus und seinen Olympiern besiegt worden, denen anthropomorphe Züge eigen sind. So kommt im Mythos Zeitgeschichte zum Ausdruck, zivilisatorischer Fortschritt: Im antiken Griechenland wird der Mensch, wird die von ihm errichtete Ordnung mächtiger gegenüber den Kräften des Chaos und der Natur.

Der Verlauf von JENE IHRE BEGEGNUNGEN macht deutlich, daß schon in der Antike die große Zeit der Götter vorüber ist. Daß diese erfunden sind, Darstellungen, haben Menschen längst erkannt. Daß sie trotzdem nicht vom Mythos lassen wollen, ist keine Glaubensfrage. Mythen sind Erzählungen, Bilder, in denen Götter äußere und innere Naturkräfte verkörpern; so erscheint Alltägliches als außerordentlich, als verbunden mit dem Unsterblichen, Ewigen. Mit Aufklärung und Moderne ist eine Gefahr verbunden: Wo Wissenschaftssprache bestimmend wird, die aus hochgetürmten Gedankengebäuden kommt, verliert sich das menschliche Bewußtsein womöglich in logisch verallgemeinernden Formeln. Der Blick für die Fülle und den Wert der Einzelheiten kommt abhanden. Alle in JENE IHRE BEGEGNUNGEN auftretenden Figuren sind Götter, bis auf Hesiod, den Dichter. Er erzählt von seinen Verletzungen und Zweifeln: Die tägliche Plackerei fresse einen auf, und alles sei dem Sterben und dem Vergessen ausgeliefert – wie könne ein Leben wertvoll sein, wenn nichts von ihm bleibt? Das ist eine Frage des Blickwinkels. Die Götter neiden den Menschen den Tod, weil durch ihn alles ein anderes Gesicht bekommt. Ewiges Leben ist eine endlose Wiederholung, Sterblichkeit macht jeden gelebten Augenblick einzigartig, unwiederholbar, kostbar. Der verzagende Hesiod trägt Jean-Marie Straubs Hut, der Regisseur ist im Bild. Der Filmemacher als Jedermann, der dringend der Erinnerung bedarf: Ist es nicht die eigentümliche Kraft der Kunst, Alltagsdingen jene Ernsthaftigkeit zu widmen, die ihnen angemessen ist, aber im täglichen Umgang fast schon verboten?

AUS DER GESCHICHTE DES HÖRENS

Paveses Gespräche mit Leuko war, als das Buch 1947 erschien, eine literarische Innovation. Es erzählt nicht Handlung, sondern ist ausschließlich in Dialogform gefaßt. Das kommt den Straubs entgegen; für sie sind Dialoge geschriebenes Kino, aus dem sie gesprochenes Kino machen.

Wo es bei Pavese einen wunderschönen Fließtext zu lesen gibt, da machen die Straubs Zäsuren, veranlassen die Darsteller ihres Films, an „seltsamen“ Satzstellen innezuhalten, Pausen zu machen. Dies steht im Kontext der Ästhetik Brechts, die ein Protest ist gegen die Falschheit der bürgerlichen Kultur. Wo Kino bis heute mittels theatralischer Gesten dem Zuschauer suggeriert, er könne ins Innere der Filmfiguren hineinsehen und sei mit ihrem Seelenleben vertraut, durchkreuzen die Straubs diese Illusion. Die Sprache fließt nicht, damit deutlich bleibt, daß sie aus weiter Ferne kommt, daß sie weder den Sprecher noch die Regisseure direkt ausdrückt. Die Straubs geben alten Stoffen und Texten etwas zurück, was ihnen der Unterhaltungsbetrieb mit barbarischer Selbstverständlichkeit enteignet: ihre Fremdheit. Diese ist das Normalste von der Welt. Begegnet man einem anderen Menschen und will mit ihm wirklich ins Gespräch kommen, muß dessen Sprache erst gesucht und durchdacht werden.

War das Sprechen in ihren ersten Filmen knochentrocken, so haben die Straubs durch die Arbeit an musikalischen Werken von Bach und Schönberg dem Kino inzwischen einen neuen poetischen Ausdruck erschlossen. Durch die eingefügten Pausen wird Sprache rhythmisiert; Sätze bestehen nicht mehr aus Haupt- und Nebensachen, jedes Wort, jeder Sprachbaustein ist gleichermaßen bedeutend. Zeilen sind choreografisch verknüpft, verhalten sich kontrapunktisch zueinander, so daß man einen Straub-Film hören kann, wie man einen Song hört oder eine Symphonie. Durch diese Art des Zuhörens ist der Zuschauer umfassend in den Film einbezogen: eigene Erfahrungen, Konflikte, auch Lebenslügen sind angesprochen, in Aufruhr versetzt, sitzen deutend mit im Kino. Ganz anders als sonst, wenn keine Filmminute vergeht, ohne daß Soundtrack und Effektdonner einem anordnen, wie man gefälligst zu verstehen hat.

Mit der Kamera gehen die Straubs zu den Quellen unserer Kultur, der Sprache auf ihren Grund. Bevor sie zu reiner Information und zu Wissenschaft wurde, war Geschichte gesprochene Erzählung, die den Eigenheiten und Umständen von Erzählern und Hörern angemessen weitergegeben werden konnte. Auch die Bibel wurde mündlich überliefert, bevor man den Inhalt durch Schrift festlegte, ihm ihre Autorität verlieh. Den Kampf der Straubs gegen die Macht des Geschriebenen, ihre Hinwendung zum mündlichen Erzählen sollte man nicht als medientechnische Nostalgie mißverstehen. Er entspringt ihrer Auffassung von Öffentlichkeit. Sie begreifen Film als Mittel der persönlichen Begegnung, des öffentlichen Mitredens, statt, wie die herrschende Kultur es will, als Privatangelegenheit, die für die Verhältnisse folgenlos bleibt.

Woraus das Kino seine Sensationswerte gewinnt, Action, Gewalt, das passiert bei den Straubs außerhalb des Bildes. In ihren Filmen sieht und hört man, wie über alles fortwährend geredet wird. Dieses Vorgehen entspringt einem zärtlichen, optimistischen Glauben an die Menschen: Nicht die großen Ideen, Ideale, sozialen Systementwürfe als solche sind wichtig; es zählt vielmehr, wie etwas durch Menschen hindurchgeht, wie sie ihm in kleinsten, unfertigen Handlungen und Worten physische Wirklichkeit verleihen. Wer hat behauptet, daß endloses Sprechen unfilmisch sei? Es ist Action! Wie wenn man mit Freunden zusammensitzt und Erfahrungen zusammenträgt, enthalten Dialoge im Straub-Kino die ganze Welt.

AUS DER GESCHICHTE DES SEHENS

Es war einmal. Als bei Dreharbeiten in den 1940er-Jahren ein Kameramann einen ihm unpassend scheinenden Stein beseitigen wollte, widersprach ihm der Regisseur des Films und fragte, mit welchem Recht der Mitarbeiter glaube, die Natur verbessern zu können. Das Feld sei hundert, vielleicht tausend Jahre alt; solange hat die Natur gebraucht, es so zu gestalten, wie es jetzt ist, die Felsen zu verteilen und zu färben. Der Regisseur war Roberto Rossellini. Etwas von dessen hoher Achtung gegenüber der vorhandenen Wirklichkeit findet sich bei den Straubs bewahrt.

JENE IHRE BEGEGNUNGEN wurde in einem Waldstück nahe dem norditalienischen Ort Buti gedreht. Während in der zweiten Episode Demeter mit Dionysos spricht, fallen Licht und Schatten von Ästen und Bäumen auf die Figuren, Wind streicht durch das Blattwerk. Ein Schauspiel, dessen langsame und leise Intensität seinesgleichen im Kino sucht. Solche Bilder verdanken sich dem Materialismus der Straubs, der es nicht erlaubt, Hilfsmittel, künstliches Licht, Blenden und Spiegel einzusetzen, um Wirkungen zu verstärken; auch wird ausschließlich Direktton verwendet.

So ist der Wald, Natur, nicht als beliebig verfügbares Objekt, nicht als austauschbare Hintergrundkulisse, schon gar nicht als Symbol im Bild, sondern als er selbst. Die kaum bewegte Kamera macht empfänglich für Winzigkeiten, für langsame und lange Prozesse, die sich zwischen Mensch und Natur, Mensch und Mensch entspinnen. Die eigentümliche Schönheit von JENE IHRE BEGEGNUNGEN entsteht dadurch, daß die Dinge zu sprechen beginnen. Ein Wald, ein Sonnenstrahl, ein Feld. Was das menschliche Auge als unwesentlich ansieht, sieht die Filmkamera als etwas, das als Stoff des Wirklichen so wesentlich ist wie Menschen. Die Direktheit der Straub-Filme koexistiert mit äußerst kunstvollen Kameraeinstellungen, in die der Blick der Filmemacher eingeht sowie ihre Auseinandersetzungen mit Filmern und Malern. Während des Demeter-Dionysos-Dialogs sind das Oben (der himmlische Bereich, das traditionelle Jenseits) und das Unten (der irdische Bereich, das traditionelle Diesseits) durch Stämme und dichtestes Blattwerk miteinander verbunden: die göttliche Sphäre als durch und durch irdisches Gelände. Wie Bilder großer Stummfilmkünstler dürfte es möglich sein, die der Straubs ohne Text in vielen Sprachen der Welt sehend zu verstehen.

Das Denken zum Film, von Sprachtheorie geprägt, ist immer auf dem Sprung in die Abstraktion. Von dort aus läßt sich schlecht hören und sehen, wie die Straubs Kinoelemente anders zusammensetzen. Auch ihre kunstvollsten Bilder sind keine Zeichen, keine Fiktionen, sondern Dokumente. JENE IHRE BEGEGNUNGEN macht nur im Wald von Buti einzufangendes Licht, nur dort zu sehende Farben, nur dort zu hörende Geräusche physisch erfahrbar. Die Straubs nutzen die einzigartige Möglichkeit des Kinematografen, physische Gegenwart, vergehende Zeit aufzuzeichnen und zu bewahren. Film ist die Kunst, Wirklichkeit durch sich selbst auszudrücken.

Wie wenig die neuesten Bildwelten sich der konkreten Realität zuwenden, wie sehr sie eine Rückkehr zum Metaphysischen und Mythischen betreiben, kann man sich ganz einfach klar machen: JENE IHRE BEGEGNUNGEN erlaubt es, in eine Welt hineinzusehen, in der man wirklich leben kann, während es ein immer dominanterer Zug heutiger Bilder ist, in Welten hinein sehen zu lassen, die es allein im Virtuellen, im PC, in Fantasien gibt, wo niemand leben kann.

Kleines Nachwort: Paveses Mythologie-Buch ist gegen die Idealisierung der Antike und gegen Herrschaftssprache gerichtet. In Alltagsitalienisch erzählt, arbeitet es realistisch den Anteil von Bauern, „einfachen“ Menschen an der Geschichte heraus, der in offiziellen Darstellungen immer unter den Tisch fällt. Jean-Marie Straub sagt über die Gründe seiner Verfilmung, ihn interessiere nicht so sehr der Mythos; sein Film sei eine Erinnerung an das utopische Potenzial, daß im Vergangenen stecke, an das nicht-zerstörerische Naturverhältnis antiker Bauern. Von diesen Bauern heißt es in VON DER WOLKE ZUM WIDERSTAND (1978), dem Film, den JENE IHRE BEGEGNUNGEN fortsetzt, daß sie ungeheuer grausam waren, Menschenopfer dargebracht haben. Die Straubs machen Filme, die realistischer sind als ihre Regisseure. Es gibt wirklich viele Gründe, ihr Kino zu schätzen.

Michael Girke – film-dienst 21/2006, 9. Oktober 2006

Danièle !

Erste und letzte Begegnungen mit Danièle Huillet

Das erste Mal, als ich Danièle Huillet sah, war im Juni in Berlin, im ersten Sommer nach dem Mauerfall, am westlichen Ende der Stadt, im Sender Freies Berlin 5. Stock, in der alten DFFB. Die ganze Schule war versammelt im lichtdurchfluteten Raum, durch die Fenster der Blick ins Freie zum Grunewald hin. Um einen großen Tisch herum hörten alle Jean-Marie Straub zu, der von „Antigone“ sprach. Ich bin viel zu spät gekommen, als alles schon fast vorbei war. Aber Jean-Marie schaute mich an und fragte, ob ich in Berlin lebe. Und dann ganz einfach, ob ich Lust hätte, Antigone zu sein. In der Schaubühneninszenierung und später im Film, den sie planten, auf Sizilien zu drehen.

Danièle hatte den Raum verlassen, und als sie zurückkam, sah sie mich im Gespräch mit Jean-Marie. Ich bemerkte ihre Freude, und später erfuhr ich, daß sie unabhängig von Jean-Marie gedacht hatte, ich könnte ihre Antigone sein.

Im folgenden September war ich für zwei Wochen bei Danièle und Jean-Marie zu ersten Proben in Rom. Wir arbeiteten in der Wohnung der beiden in Borgata Petrelli, einem Stadtviertel am Rande von Rom, wo hinter den einfachen Mietshäusern das Land anfängt. Eine Wohnung im oberen Stock mit zwei kleinen Terrassen.

Danièle immer am Boden sitzend mit dem Text in der Hand oder vor sich am Boden. Ich vor ihr stehend, nervös und unsicher rezitierend, während Jean-Marie hinter uns hin und her wanderte, die Zigarre im Mund. Der Sommer war heiß und das Land am Stadtrand dürr, wie verbrannt. Aber auf der Terrasse ein Rosenstock, ein gelber, groß und in voller Blüte. „Es ist zum fünften Mal in diesem Jahr, daß er so blüht“, erzählte Jean-Marie.

Abends, nach den Proben, sah ich Danièle manchmal beim Kochen zu. Die Art, wie sie kochte, war schön anzusehen, einfach, ohne Hast. „Du mußt das Öl in der Pfanne leicht erwärmen und die frischen Kräuter darin ziehen lassen“, erklärte sie mir. Wir aßen draußen beim Rosenstock, als die Sonne unterging und tranken roten Wein.

Eines Abends fragte ich Danièle und Jean-Marie nach ihrer Liebesgeschichte. Das hat mich sehr interessiert. Das erste wirkliche Paar, das ich je sah. Wahrhaft Liebende. Da ist Danièle aufgestanden und hat einen alten, schönen Karton hervorgeholt, voll mit Photos, Bildern aus den Jahren des gemeinsamen Anfangs. Danièle und Jean-Marie lachend, strahlend zur Zeit ihres Kennenlernens in Paris. Die beiden haben mir vieles erzählt. Schönes und Lustiges auch. Ich glaube, ich habe damals geweint, ich wußte nicht, daß es solche Dinge wirklich gab. So einfach und klar, so zart und sicher, ein Gefühl ohne Verzier, mit Anmut getragenes Glück.

Als es schon dunkel war, hat Danièle eine Bach-Kantate aufgelegt und mir den Text zum Mitlesen gegeben. Sie nahm eine Näharbeit zur Hand, während ich mich lesend und zuhörend auf dem Sofa ausruhte. Auf jenem Korbsofa, das ich später in einem ihrer Filme wieder entdeckte. Man sieht Danièle in einem schönen Kleid darauf sitzen, eine Katze im Schoß, und hört, wie sie einen Text von Brecht spricht.

Was dann folgte, war eine intensive Zeit gemeinsamer Arbeit. Monatelange Proben und Theateraufführungen in Berlin, einen Sommer lang Dreharbeiten auf Sizilien. Am Ende eine Freiluftaufführung vor 4.000 Zuschauern, während die Sonne unterging über den antiken Steinen des Theaters von Segesta.

Die aufregendste und schönste Zeit meines Lebens. Die schwierigste auch. Manches habe ich damals nicht verstanden. Vielleicht war es gut so. Was existiert, ist der Film. Ich bin stolz und glücklich, wenn ich ihn heute sehe. Ich weiß, daß Danièle und Jean-Marie sehr geduldig mit mir waren und sehr großzügig.

Über die folgenden Jahre hinweg ist eine Freundschaft entstanden. Briefe, manchmal mehr, manchmal weniger, Besuche in Rom, Zusammensein in Wien. Immer in Kontakt. In Gedanken oft bei Danièle: Was würde sie jetzt machen? Was an meiner Stelle tun?

Im letzten Jahr haben wir viel telephoniert, meist spät abends, wenn die hungrigen Katzen in Borgata Petrelli gefüttert waren.

Das letzte Mal, als ich Danièle sah, war zu ihrem Geburtstag im Mai in Italien. Sie lächelte wie immer, wenn ich ihr Schokolade mitbrachte. „Die wirkliche Kunst aus Wien“, wie sie sagte.

Danièle und Jean-Marie hatten mich zur Premiere von QUEI LORO INCONTRI nach Buti eingeladen. Ich wohnte oben am Berg, dort, wo die Eiche steht, in der die Wolke von DALLA NUBE ALLA RESISTENZA sitzt und jene Felsen sind, an denen die Jäger lehnen im letzten Dialog ihres letzten Films QUEI LORO INCONTRI.

Buti, Monte Serra (25. Mai 2007)

© Terminal Beach

Buti, Monte Serra (28. Juli 2005)

© Giulio Bursi

Danièle war in diesen Tagen ruhig. Alterslos, fast durchsichtig, leicht und sehr sanft. So, als wäre da schon ein ,Feuerkreis’ um sie gezogen. Ich habe einige Photos gemacht von Jean-Marie und Schauspielern und Freunden. Erst später habe ich entdeckt, daß Danièle auf keinem der Photos mehr zu sehen ist.

Das allerletzte Mal sah ich Danièle einige Monate später im Herbst in Paris. Als sie am Friedhof von St. Ouen zu Grabe getragen wurde, wo auch ihre Mutter liegt. In ihrem Sarg war auf Wunsch von Jean-Marie ein Fenster ausgespart, durch das wir sie noch einmal sehen durften. Danièle war wunderschön. Eine ganz eigene Schönheit, jenseits von Jugend und Alter.

Für einen Augenblick mußte ich an das Ende der CHRONIK DER ANNA MAGDALENA BACH denken. Der träumende Bach am Fenster, hinausschauend, während die Stimme seiner Frau von jenem Abend erzählt, an dem er „sanft und selig verschied.“

CHRONIK DER ANNA MAGDALENA BACH (1967)

Vielleicht hat Danièle noch einmal träumend den Wind in den Bäumen von St. Ouen gesehen und seinen besänftigenden Hauch verspürt.

Astrid Ofner – Recherche Film und Fernsehen 1/2007

For Danièle

© Berthold Schweiz

It is a contradiction to write a memorial tribute to a woman who was one of the least sentimental people I have ever met. Much as their films mean to me, I always think of Danièle Huillet’s warning: “Cinephilia is also a lack of ambition.” To document the world as it presents itself to us is one ambition of Straub/Huillet’s films, and this applies to subtitles I worked on with Danièle as well.

Two impressions of Danièle Huillet are indelible in my memory. First there is the sound of her voice, even and measured, almost the way the actors speak in their films: low and even, without conventional dramatic inflection or rhythmic variation for effect. Her voice called attention to the words, not to herself. My other memory image is of Danièle walking. Her walks with Jean-Marie provide the basis for journeys depicted in many of their films, and both walking with her and seeing her work on film convey a special and tangible sense of place. In my memory, Danièle seemed to always have a leash in her hand for her beloved dog (Balthazar, then Melchior). In St. Louis, where she and Jean-Marie first visited me while exploring the Missouri River for the final shots of CLASS RELATIONS, she enjoyed playing frisbee with my roommate’s golden retriever. Looking at the world on a walk with Danièle was to see it with new eyes, to become aware of its concreteness and history and beauty in a very attentive and pleasurable way. She was fascinated with the signs of human activity down the alleys of South St. Louis – the garden walls, the plantings, the animals. She did not dispute my protests that things were quite run-down, as in much of the U.S., and simply ugly. “But not only ugly,” was her subtle corrective.

In working with Danièle on the films CLASS RELATIONS, THE DEATH OF EMPEDOCLES, SICILIA! and the as yet unfinished English subtitles for ANTIGONE, our method was much the same. Danièle would send me the script and the original published text. She would also send me her French subtitles, and sometimes a sample of her own English version. Some texts already had English translations, but she and Jean-Marie always found them unusable – with too much interpretation by the translator. “Is there any possibility of being more literal?” she wrote in the margin of one of my drafts.

In keeping with the aesthetic of the films, Danièle’s key word for the subtitling was “simplicity.” She wanted to convey only the materiality of the words. In English, more than in French, it is possible to find linguistic correspondences with the origin, sound and form of the German words, even if the meaning would be somewhat strained. She encouraged me to go in this direction, as long as it did not become too “Shakespearean.”

The quest to return to an author’s original words applied to the smallest detail. For instance, the CLASS RELATIONS screenplay had Delamarche remark of Brunelda, “She is sitting on the sofa, but perhaps she is asleep,” but Danièle corrected the subtitle: “no ‘but’, that was Max Brod!” Also, whenever I suggested an English “equivalent” for a saying or phrase unique to German, Danièle would emphatically reject it. One of her parenthetical notes, typed with the red half of the typewriter ribbon: “no equivalents, please; awkward is better.” Danièle’s concern was always with the material specificity of the words: “It’s better to be awkward than inexact.” But once she had made her comments on my drafts, she never questioned my choices or made changes after the fact.

My work on CLASS RELATIONS, and seeing and hearing it today, underscores for me that Kafka’s protagonist Karl Rossmann is not only looking for a “job” as he wanders America, but for a place in the world. For that reason, Danièle urged me to be very careful with the words relating to “Stelle” – which means much more than a job. We considered the resonances among all the words relating to jobs, unemployment, and work which also connect to place and position. A turning point in Karl’s search for a place comes with the words of Onkel Jakob at the end of the Heizer episode, also the end of Reel I: The suddenly discovered uncle puts an end to Karl’s advocacy for the stoker with the words, “You felt abandoned, there you met the stoker, and now you are grateful to him; that is very laudable. But don’t push that too far, if only out of love for me, and learn to comprehend your place.” His uncle is confirming Karl’s inherited social position, but he is also putting him in his place.

Danièle was a living reminder of the productive relation between “place” and a life’s work, and this relation produces much of the films’ vividness as well. Respect for other people’s labor was a constant principle for Danièle, not only in regard to my translations. She always delighted in finding those few people who develop a craft over a lifetime, and who love their jobs even after decades of practice. Danièle and Jean-Marie often told of the woman in the map department of St. Louis’s ancient office supply store who had an encyclopedic knowledge of her wares. She helped them find the few places where the Missouri river is visible from the train, as Kafka imagined it. And on my last visit with Danièle she asked me to walk with her through their Paris neighborhood. She wanted me to see a small film lab with a long history. The woman we found there at the end of many time-worn hallways and courtyards was wearing a white lab coat in a spotless but ancient photographic facility, surrounded by stainless steel furnishings, white walls and neat blue and yellow boxes of chemicals and supplies. Danièle did not explain how rare this combination of technical sophistication, industrial history, and personal engagement was; she expected me to see it in the context of the place.

Walking with Danièle Huillet, working with her, or seeing the films she made with Jean-Marie Straub, I have always been aware of a specific, not ideological, dialectic: Place is not just location, work is also pleasure and an expression of love, language is nothing without speech. Danièle was the one who observed as she was typing the screenplay on a manual typewriter that their first film project, CHRONICLE OF ANNA MAGDALENA BACH, was not only a film about an artist but really “a film about death.” But with her death, Danièle Huillet repeated the most lasting lesson the Bach film also teaches: that time is both elastic and finite; that life is more important than art; that we and our intellectual or creative enterprises also are made of matter like the trees and stones; that life ends. The films and the world are still there.

Barton Byg – Text im Booklet der Edition Filmmuseum DVD 11 – KLASSENVERHÄLTNISSE

Danièle, ma sœur / Danièle, meine Schwester

Buti (30. April 2007)

© Giulio Bursi

Danièle, ma sœur, te voilà maintenant dans le manque que nous avons de toi, nous qui t’aimions.

C’est pourtant dans ce manque, de tout mon cœur, affectueusement et fidèlement, que je t’installerai, et ma vie durant, s’il plaît à Dieu, te maintiendrai.

Car ce manque de toi, ta nouvelle présence, c’est leçon radicale.

Leçon de patience, de courage, de rigueur au travail, en un mot, de persévérance.

Leçon d’amour du texte, en musique et en verbe, de son articulation pure et claire de toute surcharge scélérate, drama-teuse ou virtuose.

Leçon de générosité, d’amour des bêtes vivantes, d’oubli de soi pour l’autre animal.

Et pour l’autre animal, leçon d’amour infini, pour ton Jean-Marie qui vivra, je l’espère, le reste de ses jours, pour qu’en lui tu vives encore.

Au travail avec toi comme toujours, toi en tout amont, toi en tout aval, en toutes conditions pures et impures pour qu’advienne ce moment où c’est la mise en scène, oui c’est elle, qui crée le cinéma.

Sylvie Pierre – Trafic 61, Printemps 2007, S. 141

Doch in dieses Fehlen werde ich, von ganzem Herzen, liebevoll und treu, dich einsetzen und mein Leben lang, wenn es Gott gefällt, an dir festhalten.

Denn dies, dein Fehlen, deine neue Gegenwart, ist eine radikale Lehre.

Eine Lehre der Geduld, des Mutes, der Genauigkeit bei der Arbeit, mit einem Wort, der Beharrlichkeit.

Eine Lehre der Liebe zum Text, in der Musik und in der Sprache, zu seiner reinen und klaren Artikulation, ohne jede ruchlos dramatisierende oder virtuose Überlastung.

Eine Lehre der Großzügigkeit, der Liebe zu den Tieren, der Selbstlosigkeit angesichts des anderen Lebewesens.

Und für das andere Lebewesen, Lehre der unbegrenzten Liebe, für deinen Jean-Marie, der sein Leben lebt, hoffe ich, in den Tagen, die ihm bleiben, damit du in ihm weiterlebst.

Mit dir arbeitend wie immer, der du ganz gegen- und ganz gleichgerichtet bist, durch alle reinen und unreinen Bedingungen hindurch, damit dieser Moment geschehe, wo die Inszenierung es ist – sie ist es ja –, die das Kino erzeugt.

Dreharbeiten zu SICILIA! (1998)

Le dévouement, mais pas

la dévotion. La résistance.

Celle du corps jusqu’à la fin.

La résistance physique.

La résistance de l’esprit,

la poésie donc qui ne finit

pas et qui n’est pas le rêve,

disait-elle, mais la réalité,

toujours là, saisie dans

ses traces sonores et visuelles.

C’était l’exigence du travail.

Pour celui qui avait vu

la beauté, elle

en établissait la présence.

Pardon de le dire.

Comme vous êtes belle, Danièle !

Ergebenheit. Widerstand.

Körperlicher Widerstand bis zum Ende.

Widerstand des Körpers.

Widerstand des Geistes,

Poesie also, die nicht endet

und die nicht Traum ist,

sagte sie, sondern Wirklichkeit,

immer anwesend, erfaßt in

ihren klanglichen und bildlichen Spuren.

Das war Erfordernis der Arbeit.

Für den, der sie gesehen hatte,

sie, die Schönheit,

stellte sie deren Gegenwart her.

Verzeihung, daß ich das sage.

Wie schön Sie sind, Danièle!

Poem von Jean-Claude Rousseau, gelesen bei einer Hommage à Danièle Huillet

beim Filmfestival Torino am 18. November 2006.

Jetzt auf Französisch erschienen in Dérives No.1, September 2007

[…] eine Auswahl von Aufnahmen, die ich mit einer kleinen Digitalkamera während der Pausen meiner Arbeit am Set von QUEI LORO INCONTRI gemacht habe. Drei Momente im Besonderen: das Abhören des Tons, die Proben mit den Schauspielern, die Festlegung der Kadrierung. Aber es war der Augenblick jeweils direkt nach dem ersten dieser Momente, Danièles Ruf „Ich höre!“, der das Schweigen der Menschen und Wälder aufbrach, der zum zentralen Element wurde.

Was dann geschehen ist, zwingt mich dazu, traurig an die frohe Erinnerung an SCHWARZE SÜNDE zurückzudenken, den ersten Film der Straubs, den ich im Kino gesehen hatte. Ein Bild, das mir in diesen Tagen immer wieder ins Gedächtnis kommt. Danièle sitzt auf einem Erdhügel. Sie hält den Kopf in ihren Händen, so als ob sie eine gefüllte Amphore balancierte, wie eine Statue, die gerade erst dem Boden entrissen worden ist; sie macht diese Geste mit einer Wut, die gleichermaßen gewalttätig wie scheu ist. Sie hat die schönsten Augen, die ich je gesehen habe, und die Erde bebt vor Leidenschaft. Sie sitzt auf einem Vulkan. Und sie ist gleichermaßen seine Gefährtin wie die Hüterin seines Feuers.

Alle kommenden Tage werden schrecklich sein ohne sie. Davon bin ich – fast – überzeugt.

Wir machen nichts anderes:

Wir folgen

der Lockung

des Wildtiers.

Giulio Bursi – Programmtext zu seinem Film J’ÉCOUTE! im Katalog des Filmfestivals Torino 2006.

Vorführung am 18. November 2006

***

Die Sphinx / Neue Welt / Zukunft

Danièle Huillet – […] das ist die Geschichte der Sphinx. Das Kind, das ist der Pausanias, der Greis, das ist der Manes, und dazwischen steht dieser Mensch, Empedokles. Und die Frau am Schluß, das ist die Sphinx.

Jean-Marie Straub – Die Sphinx, das bist du. Ich glaube, sie hat doch recht mit ihren drei Figuren und dann der Sphinx am Ende, auch wie sie da auf der Erde sitzt und ihre Hände sehen fast aus wie Krallen in der Asche. Zum Glück hab ich daran nicht gedacht, als ich das gedreht habe.

Danièle Huillet – Aber ich, mein Lieber, weil ich das gesehen habe.

Eine Frage zu dem kurzen Text, den Sie am Ende des Films sprechen. Was auffällt, ist, daß da die Sprache plötzlich ganz frei wird, jedes Wort für sich steht wie ein eigener Ton.

Danièle Huillet – Ja, ich glaube, es ist für mich fast leichter, weil für mich die Worte nicht ausschließlich, nicht so unbedingt mit Kommunikation verbunden sind, daß man darüber den Rest vergißt. Und dazu kommt, daß ich die deutsche Sprache zuerst durch Bach geelrnt habe, also das war nicht ein Vehikel, das war eine musikalische Sprache als erstes. Und dann ist dieser Text am Ende ja ein Fragment, bricht immer wieder ab und erlaubt keine Entwicklung. Man hat keinen festen Rhythmus mehr.

Jean-Marie Straub – Und sie konnte sich das leisten, nicht nur als Ausländerin, sondern weil der Text eben trotzdem mit Metrik zu tun hat, sie konnte nicht nur jedem Wort sein Gewicht geben, sogar jeder Silbe. Und dann kommt man auch ein winziges Stück weiter als Bresson, der seinen Schauspielern sagt als Ausgangsmethode: „Denken Sie nicht an den Sinn der Worte, sondern daß jedes Wort gleich wird wie eine Perle, die eine Kette bildet.“ Hier haben wir versucht, fast jeder Silbe, trotz Hebung und Senkung, ihr eigenes Gewicht zu geben.

Aus einem Gespräch mit Hans Hurch. Falter, Nr. 25, 1989

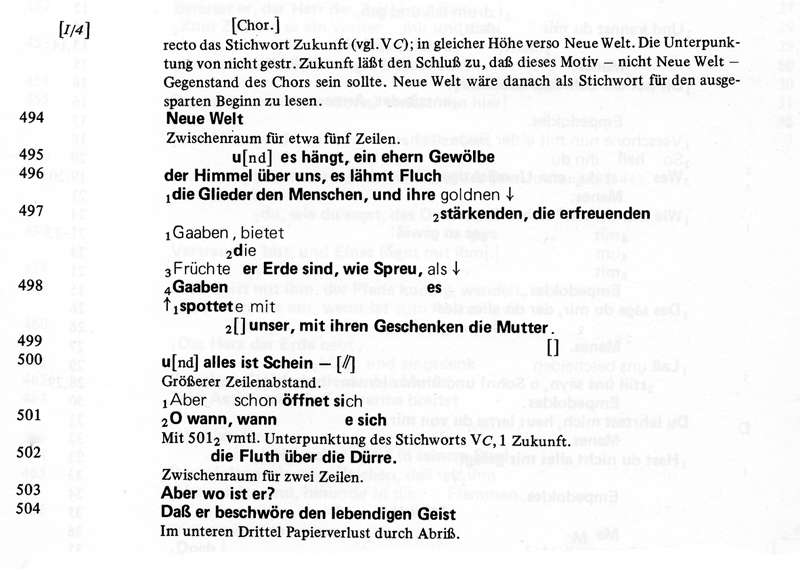

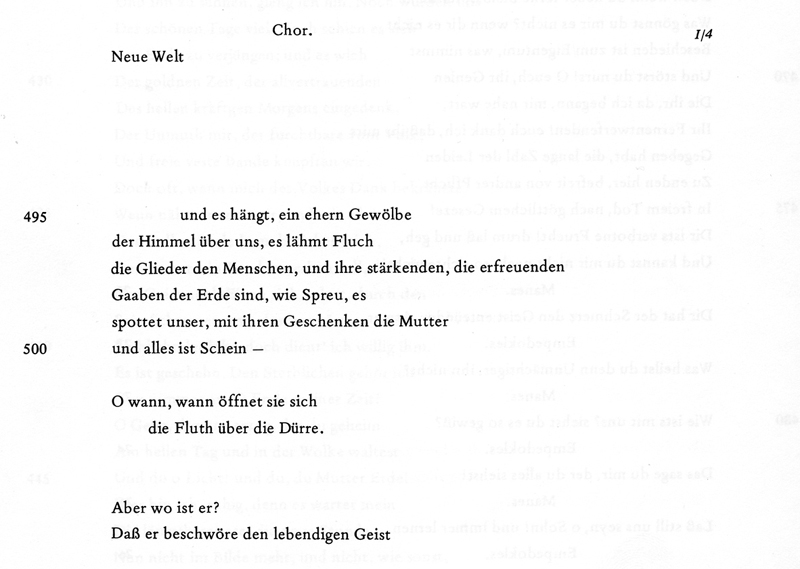

Band 12/13. Frankfurt 1985.

Faksimile – Band 12, S. 520

Lineare Textdarstellung – Band 13, S. 928

Textkonstitution – Band 13, S. 946

***

SCHWARZE SÜNDE (1988)

***

_______________________________________

Zusammenstellung: Klaus Volkmer

Übersetzungen aus dem Französischen: Johannes Beringer

Photos aus den Filmkopien: Gerhard Ullmann

Dank an: Raymond Bellour, Johannes Beringer, Madeleine Bernstorff, Manfred Blank, Anna Bohn, Robert Bramkamp, Giulio Bursi, Barton Byg, Pedro Costa, Vincent Dieutre, Bernard Eisenschitz, Ralph Eue, Helmut Färber, Harun Farocki, Michael Freerix, Jörg Frieß, Enrico Ghezzi, Michael Girke, Alexander Horwath, Hans Hurch, Peter Kammerer, Klaus Kanzog, Horst Peter Koll, Michael Loebenstein, Markus Nechleba, Peter Nestler, Astrid Johanna Ofner, Sylvie Pierre, Andy Rector, Jean-Claude Rousseau, Wolfram Schütte, Berthold Schweiz, Silvia Maglioni & Graeme Thomson (Terminal Beach), Antonia Weisse –

– und an J.-M. Straub