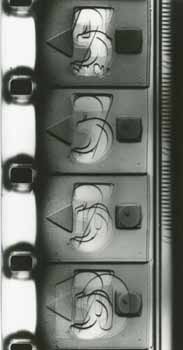

Shen nu (Yonggang, 1934): In Shanghai wurden noch bis 1935 Stummfilme produziert. Im gleichen Jahr hat sich der chinesische Filmstar Ruan Lingyu das Leben genommen. Tausende waren bei ihrer Beerdigung, ‚heuer‘ wird sie mit mehreren Filmen in Wien gewürdigt. „The Goddess“ bedeutet der Titel, und sicher war damit die Rolle ebenso bezeichnet wie die junge Schauspielerin. Man glaubt, den Typus der verzweifelten Frau längst zur Genüge zu kennen, die ihren Körper verkaufen muss, um ihrem Kind die Schule zu bezahlen. Ruan Lingyu jedoch kostet die Effekte, die sich aus der gesellschaftlich erzwungenen Doppelmoral ergeben könnten, nicht aus. Statt auf Verstärkung setzt sie auf Stärke. ++++ A perfect Day (Hadjithomas / Joreige, 2005): Der Mittzwanziger Malek, der heute mit seiner Mutter den seit dem Libanonkrieg verschollenen Vater für tot erklären lassen wird, ist bei einer ärztlichen Untersuchung: Immer wieder, mitten im Lärm einer Baustelle, in der Disco, einmal am Steuer seines Wagens vor der Ampel, nickt er ein. Nach der Auswertung des Schlafvideos, auf dem seine Atmung manchmal kurz aussetzt, horcht die Ärztin ihn ab und fragt: „Rauchen Sie?“ Dann folgt ein Schnitt, und wir sehen die beiden durch einen Nebenausgang aus dem Krankenhaus rausgehen. Sie lehnen sich an ein Geländer, er greift in die Hosentasche, und beide zünden sich eine Zigarette an. ++++ Careless Reef Part 4: Marsa Abu Galawa (Holthuis, 2004): Seit Mitte der Neunziger Jahre gibt es den Begriff der Visuals: Bildfolgen, die im Club als beweglicher Wandteppich projiziert werden, zur Beleuchtung der Tänzer. Auch die alberne Abkürzung „VJ“ hat man sich einfallen lassen. Für Serge Daney ist das Visuelle ein Gegenbegriff zum Bild; sein böser und korrumpierter Doppelgänger im TV und in der Werbung. Eine abgedichteter Kosmos, der keine Fragen stellt. Mag sein, dass man zu Holthuis‘ wild geschnittenen Korallenriffkaskaden, die synchron zu einer türkischen Abgehnummer montiert sind, gut tanzen kann. Oder im Fernsehen für die Erhaltung der wunderbaren Natur werben. Im Kino dagegen braucht kein Mensch so was. ++++ Outerborough (Morrison, 2005): Morrison verdoppelt einen American Mutoscope-Film von 1899 und stellt die Bilder im simulierten Scope-Format nebeneinander: Eine Straßenbahn fährt von Manhattan über die Brooklyn Bridge nach Brooklyn. Wir sehen das einmal vorwärts, einmal rückwärts, dann in doppelter, vierfacher, achtfacher und-so-weiter Geschwindigkeit. Schließlich überlagern sich die Bilder, und der Prozess kehrt sich um. Konzeptuelle Montagefilmer wie Standish Lawder oder Ken Jacobs saßen mit Sicherheit nächtelang verzweifelnd am Schneidetisch, um solche Effekte zu erzielen. Hier, so der Verdacht, genügt es, per Tastendruck einen Befehlsalgorithmus über das Material laufen zu lassen. Was dabei rauskommt, erzeugt – Romantisierung der Sisyphos-Arbeit hin oder her – trotzdem kleine Glücksmomente. ++++ Ice/Sea (Ostrovsky, 2005): Wahrscheinlich soll der Titel eine Lautähnlichkeit zu „I see“ suggerieren, aber zu erkennen im emphatischen Sinne ist in Ostrovskys viel zu langer, viel zu diffuser Montage: nichts. Auf der Berlinale konnte ich rausgehen, hier ist der Film in ein Kurzfilmprogramm eingekeilt, und den nächsten Film will ich sehen. Also lasse ich widerwillig die Eisberge, die Strände, die putzig stolpernden Pinguine, den Tiger, der aus dem Wasser springt und die Badenden in Aufruhr versetzt, an mir vorüberziehen. Als Ostrovsky gar nichts mehr einfällt, schwebt eine drittklassig animierte CGI-Frucht von einem Obstkorb in die nächste Einstellung hinüber. Nicht doch. What a waste. ++++ Reckless Eyeballing (Harris, 2004): Im Netzwörterbuch gibt es eine lange Diskussion darüber, was unter „Eyeballing“ zu verstehen sei. Kurioserweise bedeute es ein flüchtiges Drübergucken, wenn man von Dingen, zum Beispiel Dokumenten spreche, aber ein intensives Anstarren, wenn es sich auf Personen beziehe. Harris‘ Film, der damit den Terminus für die bis in die 60er Jahre inkriminierten Blicke von schwarzen Männern auf weiße Frauen zitiert, ist flüchtig und intensiv zugleich. Grobkörnige Zeitungen, Filmaufnahmen, ein hochkopiertes Fahndungsplakat, Zwischentitel aus ‚Birth of a Nation‘, handentwickeltes Schwarzweiß, Loops. Alles herumgebaut um die Wahlverwandtschaft von Pam Grier und Angela Davis. Die Attraktivität des Outlaws, der Angst und Lust erzeugt. ++++ I a Man (Warhol, 1967): Für mich sind die ersten Worte im ersten Film meiner ersten Viennale: „You gotta get up“. Einer dreht sich widerwillig um im Bett, versucht schwach, sich gegen die insistierende Stimme zu wehren. Um 4.00 Uhr früh waren wir gequält aufgestanden, U-Bahn nach Tegel, Flieger nach Wien. Dass Warhol eines der Highlights der kommenden Tage sein würde, wussten unsere müden Hirne da noch nicht. „The staircase conversation between Tom Baker and Valerie Solanas […] couldn’t have been a stronger demonstration of her theories about men had she scripted it all by herself“, schreibt Thom Andersen in einem schönen Katalogtext über Warhol. ++++