Etwas über Schlußbilder und meine Liebe zum Kontinent

von Ingemo Engström

Simone de Beauvoir: … Damit kommen wir auf eine andere Frage, die innerhalb der Frauenbewegung umstritten ist: sollen die Frauen die Männerwelt insgesamt ablehnen, oder sollen sie sich darin einen Platz erobern? Sollen sie das Werkzeug stehlen oder das Werkzeug verändern? Was sowohl die Wissenschaft wie die Sprache wie die Kunst betrifft. Alle Werte sind von der Männlichkeit geprägt. Muß man sie also vollkommen zurückweisen, versuchen, sie neu zu erfinden, bei Null wieder anfangen, radikal etwas anderes machen? Oder muß man sich diese Werte aneignen, sich ihrer bemächtigen, sich ihrer bedienen, zu weiblichen Zwecken? Was denken Sie darüber?

Jean-Paul Sartre: Das Problem ist zu wissen, ob es überhaupt spezifisch weibliche Werte gibt. Ich stelle zum Beispiel fest, daß in Frauenromanen oft versucht wird, das Innenleben einer Frau zu ergründen; und daß ihre Autoren sich männlicher Werte bedienen, um über weibliche Gegebenheiten sich Klarheit zu verschaffen; so gibt es einige typisch weibliche Werte, die an die Natur, an die Erde, an die Kleidung etc. gebunden sind. Das sind aber sekundäre Werte, und sie sind nicht an eine ewige weibliche Realität gebunden.

Simone de Beauvoir: Das führt auf ein weiteres Problem, auf das der „Weiblichkeit“. Niemand von uns akzeptiert die Idee einer weiblichen Natur; aber hat nicht, kulturell gesehen, die Unterdrückung der Frau in ihr gewisse Mängel, aber auch gewisse Qualitäten hervorgebracht, die von denen der Männer sich unterscheiden?

Sartre: Sicherlich. Aber sie implizieren nicht, daß in der näheren oder ferneren Zukunft, wenn der Feminismus gesiegt haben wird, diese Prinzipien oder diese Sensibilität weiter werden bestehen müssen.

Simone de Beauvoir: Wenn wir uns indes im Besitz bestimmter positiver Qualitäten wissen, ist es dann nicht besser, diese den Männern mitzuteilen, als sie bei den Frauen zu unterdrücken? (aus: L‘ARC Nr. 61, Simone de Beauvoir et la lutte des femmes)

– Nehmen wir z. B. dieses Buch. Man hat euch vorgeworfen: es ist vollkommen zerfahren, zusammenhanglos, planlos. Und das ist kein Zufall, wenn man euch das vorgeworfen hat. Einer Freundin, die einem Verlag eine Sammlung kleiner Texte angeboten hat, alle sehr gut (einige davon wurden in der Spezialnummer von „Les temps modernes“ veröffentlicht), hat man gesagt: „diese Texte hier, ohne Zusammenhang, in kleinen Stücken, das taugt nichts“. Dabei ist es eben diese augenblickliche Fragmentierung, mit der Frauen sich ausdrücken. Das ist etwas typisch weibliches, die Photographie unseres Kampfes auf der Ebene des Ausdrucks. Ich glaube, daß daraus etwas Umfassendes hervorgehen wird, etwas wie der Nouveau roman. Ich denke, daß diese Fragmentierung, diese Art von Mosaikliteratur eine sehr aktuelle Ausdrucksform der Frauen ist, die, wie der Nouveau roman, die Dinge vor sich aufreiht und sie anschaut. (aus: L‘ARC Nr. 61, darin: ein Gespräch unter Frauen)

Dark Spring. 1970. Schlußeinstellung. In der Morgendämmerung auf dem Balkon eines Hochhauses. Ein dunkles Bild, im Hintergrund blau-grüne Schattierungen: die Flußlandschaft des Isartals. Eine Frau, die Hauptfigur des Films, hebt langsam den Arm und richtet eine Pistole auf den Mann, der ihr abgewandt steht. Doch sie drückt nicht ab. Als der Mann sich ihr zuwendet, zuckt ihre Hand um ein Geringes zurück. Das Bild bleibt stehen mit dieser Geste des Zögerns. Die Musik ist das Ende des Largo-Satzes aus Vivaldis Konzert für Piccoloflöte C-Dur.

Es war lange unklar, wie der Film ausgehen sollte, mit welcher Todesart. Selbstmord, Mord, Tötungsversuch. Auf jeden Fall Gewalt, eine Geste des Widerstands. Der Tod der Frau als Bild vorweggenommen im Film: in der Anfangssequenz das reißende Wasser eines Gebirgsbaches; dann, in der Mitte des Films, der Blick durch die Windschutzscheibe des Autos auf Wellen und Segelboote, das Wasser saugt den Blick in sich auf, in sich hinein. Mit der Schlußeinstellung versuchte ich mich einem Satz von Pavese zu nähern, den ich als Motto gewählt hatte für den Film: Der Tod wird kommen und deine Augen haben. Zugleich aber die Verallgemeinerung des Satzes, die Entpersonifizierung der Liebe: es erfüllt sich nicht eine Geschichte dieses Mannes, dieser Frau. Man tötet sich nicht aus Liebe zu einer Frau. Man tötet sich, weil eine Liebe, irgendeine Liebe, uns in unserer Nacktheit enthüllt, in unserem Elend, unserer Wehrlosigkeit, unserem Nichts … (Pavese). Vom Geliebten ist im Film nur wahrnehmbar der Schatten seines Körpers und sein Schweigen. Dann tauchten hinter dieser Einstellung andere Bilder auf, eine Serie von nahezu identischen Bildern, die ich kannte und an die ich mich erinnerte, oder die ich vergessen hatte, oder die ich nie gesehen hatte. Eins davon beschwört der Film selbst: das von Solanas mit Warhol. Dieser Tatbestand wurde interpretiert. Alles ist längst besetzt, alle Bilder, Töne, Worte, Gesten, Empfindungen: die Herrschaft des Mannes total. Daß Dark Spring dies vorführt mit äußerster Radikalität und sonst nichts, sich jeder Andeutung einer Lösung enthält, macht ihn so unwiderstehlich; daß dieser Film so empört und auch beschämt, macht deutlich, wie intakt allem Emanzipationsgerede zum Trotz das Tabu ist, mit dem die traditionellen Rollen der Geschlechter bedacht sind (Joachim von Mengershausen, Filmkritik 5/71).

Kampf um ein Kind. 1975. Schlußsequenz. Autofahrt durch eine Winterlandschaft. In der Entfernung Schneefelder und die dunkle Biegung eines Flußtals. Maria Mandelstam sucht ihr Kind. Sie geht zu einer Holzhütte an einem Bergsee. Die Tür ist verriegelt. Fahrt entlang des Sees, bis unten am Seeufer der Mann ins Bild kommt, der auf das Wasser blickt. Das Auto hält an. Maria geht hinunter durch den tiefen Schnee. Der Mann dreht sich um, man sieht das Gesicht des Kindes aus dem Revers seines großen dunklen Mantels heraus schauen. In der folgenden Schlußtotalen bleiben die Personen wie verloren zurück. Die Musik ist der Andante-Satz aus J. S. Bachs Sonate Nr. 1 G-Dur für Violoncello und Klavier.

Ich werde immer gebeten, diese Schlußsequenz zu erklären, so als ob die geheime Botschaft eines ganzen Films darin stecken würde. Und es gibt immer wieder Frauen, die dieser Bilder wegen den Film ablehnen, weil sie nichts darin sehen als ihre resümierende Interpretation; die ist, daß die Frau am Ende zum Mann zurückkehrt. Sie interpretieren das als eine Niederlage. Ich sehe es nicht so. Das Kind wird dem Vater einverleibt, wie es früher der Mutter einverleibt gewesen ist. Ein Gefühl von Gerechtigkeit, von Wärme vor dem eisigen See. Ein Ende ohne Resümee. Ein Mann als Känguruh. Eine Idee, eine Vorstellung von einer anderen Familie (Frieda Grafe, SZ 19./20.April ‘75).

In Paris kann man, als Besucher, das große Gefühl haben, daß im übrigen Europa man nichts zu versäumen hat. Hat man ein Café als festen Treffpunkt und Ruheplatz, so ist das wie eine Insel, von der aus man nicht nur eine Stadt in Besitz nimmt, sondern den ganzen Kontinent. Im Spätherbst ‘75 war das ein Straßencafe mit Glasveranda, an der Place de la Bastille gelegen, darinnen ein großer wärmender Ofen im Format einer Litfaßsäule. Schräg gegenüber das Cinéma 14 Juillet, wo Godards Numéro deux lief. Vom anderen Seineufer aber klangen nach die Traumbilder und die Beschwörungssätze aus India Song von Marguerite Duras. Und beide Filme zusammengenommen ergeben so etwas wie die Tag- und Nachtseite dieser Welt: das Ritual der „großen Kunst“ und als dessen Kehrseite die „kunstlose“ Offenbarung des alltäglichen Lebens. Daß beides nebeneinander existiert und aneinander sich reibt: die Nutzlosigkeit und der Gebrauchswert, erlebe ich seit langem wie einen nicht auflösbaren Dualismus.

In einem alten Text von Pasolini ist zu lesen: die linguistischen Archetypen der Bildzeichen sind die Bilder der Erinnerung und der Träume. Es sind also Bilder der „inneren Kommunikation“ … Diese Archetypen verleihen den Bildzeichen daher Subjektivität und rücken sie neben die Dichtung. Als wäre die Tendenz der Filmsprache betont objektiv lyrisch. (Die Sprache des Films, in Film 2/66). Wasser, Schnee, Tiefe, Dunkelheit, Berg, Flußtal, Mann, Frau, Kind, Mantel, Pistole, Balkonbrüstung: was ist in diesen Schlußbildern Traum, was Erinnerung, und auf welche Weise ist beides ineinander verarbeitet? Unterwegs verliert sich „der Ursprung“ im Plural.

Was von alten Filmen überlebt in Bildern der Erinnerung ist mit den Bildern eines ganzen Menschenlebens oft nicht aufzuwiegen. Wo der Traum vom großen Leben ja das Kino ist. In Helsinki habe ich als Kind angefangen, Filmtagebücher zu führen. Es war ein Zwiegespräch über ein Jahrzehnt hinaus nicht nur mit den Filmen, sondern auch mit dem, was über die Filme geschrieben wurde. Mit acht Jahren hatte ich bei einem Wunschkonzert des Kinderfunks mir ein Lied gewünscht, das den Produzenten unbekannt war, weil es aus einer archaischen Gegend stammte, die die meiner Mutter ist. Ich durfte ins Studio kommen und das Lied vorsingen. Danach konnte ich oft dort singen, und mit dem Geld bezahlte ich meine vielen Kinokarten. Ich erlebte die Geburt der Vistavision und des Cinemascope, fieberte zwischen Schulende und Vorstellungsbeginn an dunklen Winternachmittagen mit Freundinnen in Kinofoyers in Erwartung eines amerikanischen Musicals oder Melodrams. Das Finnische Filmarchiv eröffnete mit Cocteaus La Belle et la Bête und nahm dann gewaltige Schritte zurück in die Filmgeschichte. In meinem Land hatte ich keine Vorbilder. Am Anfang des Jahrhunderts war hier einer aufgebrochen aus dem schwedisch-jüdischen Bürgertum und nach Schweden übergesiedelt, hatte dort den Stummfilm mit kreiert, um so dann auf einer erfolglosen Wanderung über Deutschland nach Hollywood in Vergessenheit zu geraten: Mauritz Stiller. Die Leute meiner Generation gingen auf das Schwedische Filminstitut und blieben in Stockholm, ich dachte an die Filmhochschulen in Moskau oder Lodz. Dann kamen die ersten Filme von Godard und Antonioni und schufen der Sehnsucht einen Zielpunkt auf dem Kontinent.

Ein Filmbild aus dieser Zeit der Identifikation ist der Wartesaal des Bahnhofs von Hiroshima. Emmanuele Riva mit der alten Japanerin. Man hört die Stimme der Französin: „Nevers, das ich vergaß, heute abend möchte ich dich wiedersehen. Monatelang habe ich dich allnächtlich in Flammen gesetzt, während mein Leib in Flammen aufging in der Erinnerung an ihn.“ Beschwörungssätze, damals schon, von Marguerite Duras, in einem Film von Alain Resnais: Hiroshima, mon amour. Das war eine neue Ebene von Abenteuer im Film: die Trennung von Bild und Ton; die Unterscheidung des Sprachduktus in Rezitativ, innerer Monolog und direktes Sprechen; die Verdoppelung des Bildes, die Bildassoziation, die Rückblende als vergangene Gegenwart. Die Hand des japanischen Geliebten in Hiroshima, die Hand des toten deutschen Soldaten in Nevers. Wasser für ihn: Atomwolke. Der Regen jagt Schrecken ein. Aschenregen auf die Gewässer des pazifischen Ozeans. Wasser für sie: Tod des Geliebten auf dem Kai der Loire. Viel später erst las ich Susan Sontags Essay über Resnais, worin sie ihre Empörung beschreibt, die die Gleichsetzung historischer Greuel mit privatem Schmerz hervorgerufen habe. Wohingegen in Resnais‘ Nuit et brouillard, wo die Erinnerung an die Vergangenheit objektiv außerhalb des Films, bei einem unpersönlichen Erzähler angesiedelt ist, den Geschehnissen nichts von ihrer Entsetzlichkeit genommen würde. Nuit et brouillard war der erste Film, den ich in Deutschland sah, in einem Filmseminar, zusammen mit Leisers Kompilationsfilmen.

Der erste Jahrgang Filmhochschule München. Tabula rasa. Eine lang gespeicherte Sentimentalität beim Filmesehen sollte verschwinden. Universitätswissen in Fetzen zerstieben. Was übrig blieb war die eigene Arbeit und sehen, sehen, sehen. Ich fand mich wieder in den voll besetzten vorderen Reihen bei den Genrefilmen der Männer: Filme von Hawks, Peckinpah, Fuller, Ford, Nicholas Ray. In meiner Produktionsgruppe in der Filmklasse war ich das einzige Mädchen. Wie begegne ich ihrem Mißtrauen, wie setze ich meine Bilder durch? Ich versuchte die Sucht nach Professionalität zu verstehen, auch ihre Sprünge: zuerst war ein Dolly im Zentrum der Welt, synthetische Welten von Studiofahrten. Dann gab es das Auto draußen. Die Autofahrt war die Bewegung im Film, die Ampeln und Tunnel ihr Atem. Wir schließen die Augen, das heißt: jetzt blenden wir ab. Die Welt durch die Augen, die Suche nach dem Schnittpunkt von Bewegung und stille sein. Bei der Einstellung bleiben. Vor unseren Augen erloschen die Bilder. Dann waren sie da auf der Leinwand, schwarz weiß oder in Farbe. Und in unserer Hand ein Streifen mit Perforation. Ich lernte ein schönes Wort: LICHTTON. Das Licht und der Ton. Der Ton war Musik. Alabama – 2000 Lichtjahre, Blue Velvet, Leave me Alone.

Jetzt sah ich Filme anders. In ihrer Materialität. Weit entfernt als ein Rest: die Psychologie. Ein Film aus dieser Zeit ist Truffauts La Sirène du Mississippi. Das Ende geht so: Schneelandschaft. Eine Hütte am Waldrand. Refugium der Liebe oder Ort des Verbrechens? Belmondo versucht sich zu retten vor der Liebe und vor dem Vergiftungstod, vor der tötenden, tödlichen Liebe. Oben an der Straße versucht er Autos anzuhalten. Ein Lastauto hält und Catherine Deneuve steigt aus: die gefährliche Doppelfrau Marion/Julie Roussel. Als sie beide hinuntergehen zur Hütte muß sie ihn stützen: er kann ihr nicht mehr entkommen. Aber es kommt wieder anders. In der Hütte das weinende Gesicht der Deneuve: „Ist Liebe so schmerzhaft? Tut Liebe so weh?“ Sie gehen hinaus, wo jetzt der Schnee fällt. Entfernen sich immer weiter von uns, bis sie im Bildhintergrund fast verschwinden. Und es erscheint im Bild links oben in roter Farbe einkopiert das Wort „Ende“.

Als Belmondo Cathérine Deneuve in einem Hotelzimmer in Nizza wiedergefunden hatte, hat er sie nicht erschießen können. Sie hat angefangen, die Geschichte ihrer Jugend zu schildern, und sie tat es um ein bißchen zu überzeugend. Es fallen mir sonst kaum Filme ein, wo ein Mann versucht hat, eine Frau zu erschießen. Der Grund hier ist aufschlußreich und läppisch zugleich: das Geld, das sie ihm geraubt hat. Was der Mann sonst zu verlieren hat fällt mir als Frage ein. In Casablanca ist die Szene umgekehrt. Ingrid Bergman kommt des Nachts in die Wohnung von Humphrey Bogart, um die lebensrettenden Transitvisa zu erflehen. Als Bogart sich weigert will sie ihn mit einer Pistole zwingen. Darauf sagt er: „Go ahead and shoot. You‘ll be doing me a favor.“ Von der einmal Geliebten getötet zu werden: ein Liebestod. Die letzte Konsequenz der zurückgewiesenen Liebe. Ingrid Bergman bricht zusammen und weint.

Der Film aber, der ein Leben außerhalb zu zerbrechen und neu zusammenzusetzen vermochte, war L‘amour fou von Rivette. Ein Film mit tausend Lücken die eigene Existenz darin zu verankern. Dabei ein Liebes- und Todesfilm mit jedem Bild. Was der Film in jedem Augenblick zeigt und dabei unausgesprochen läßt, erscheint so als ein Atem, der den ganzen Film durchzieht: Liebe und Tod sind einander zum Verwechseln ähnlich. So geht die Liebe bis zum Äußersten. Einmal nähert sich Bulle Ogier im Halbdunkel der Morgendämmerung dem Mann (Pierre Kalfon) mit einer Nadel. Am Ende ist sie damit ganz nah vor seinen Augenlidern, die leicht zittern. Wiewohl er nicht schläft läßt er es geschehen. Etwas später reißt er sich, indem er seinen Blick nicht von ihr abwendet, mit einer Schere die Kleider vom Leib. Es ist wie ein Ritual der Selbstzerstörung, der eigenen Auslöschung vor der geliebten Frau. Der letztmögliche Liebesbeweis.

Weil in L‘amour fou zwei Lebensbereiche stark akzentuiert in ihrer Trennung vorgeführt werden: das Innen und das Außen, sind die wenigen Bilder und Sequenzen, wo beides zusammenkommt, von einer besonderen Intensität. Die Einstellung mit dem Balkon:

Die Liebe ist ein Schwalbennest. Ein Balanceakt über einer Stadt, die als drohende Schlucht erscheint. Das Bild geteilt in Innen und Außen. Die Liebe aber ist weder hier noch dort. So sucht sie ihren Ort dazwischen. Am wenigsten Halt aber hat sie von Innen. Was im Bild rechts von der Achse zu sehen ist ist nicht das Innen, sondern nur die Spiegelung des Außen, des Fremden. Daß dies so ist zeigt aber der ganze Film. Nicht mehr bei sich sein. Ausgeliefert. Was die Liebe bedroht. Auf dem Balkon das Bild einer Liebe, die den Boden unter den Füßen verliert. Da ist sie auch am stärksten: in der erträumten Schwerelosigkeit. Aber selbst hier noch gibt es die fest umrissene Trennung der Geschlechter: er nimmt sie in sich hinein. Die Zartheit von Bulle Ogier ist schutzbedürftiger denn je. Wie gering aber die Kraft des Mannes ist, auch davon handelt der Film. Man weiß, daß Rivette kein „Männerregisseur“ ist. Was oben einleitend über die Fragmentierung bei Frauen gesagt ist, beziehe ich auf ihn und seine Filme, die, paradoxerweise, einen Begriff davon geben können.

Als ich 1970 aus dem Bavaria-Film-Materialbunker von anderen Filmen übriggebliebene Filmmaterialreste in unzähligen kleinen teils schon angerosteten Büchsen herausholte, um Dark Spring drehen zu können, einen vollkommen illusionären Film auf 35mm Breitwand und Farbe, gab es in mir noch keine Vorstellung von Wut. Ich wollte etwas realisieren wie einen Wunsch. Es ergab sich in diesem Film ein Widerspruch zwischen mir und den anderen Frauen. Ich erstarrte zu einer Kunstfigur in schweigsamen Posen. Sie sollten sprechen, an meiner Stelle. Statt meiner sprechen, statt meiner bekennen. Indem sie ihre Geschichten versuchten zu verbalisieren. Ich konnte meine Geschichte nicht anders erzählen als in Bildern des Schweigens. Überreste eines für mich zu Ende gegangenen Erzählkinos. Die „Gangsterfilme“ der Männer, die in dieser Zeit um mich herum entstanden, habe ich nie akzeptieren können. Sie schienen mir erfahrungslos, erlebnisleer, nur synthetisch, asexuell. Die nackten Strukturen des amerikanischen Kinos waren ausgelernt. Ich sah die Frauenfilme des anderen Kinos. Dore O. in Alaska und Lawale, von Maya Deren Meshes in the Afternoon, das cinéma direct bei Shirley Clarke. Das waren gleichzeitig Selbstdarstellungen dieser Frauen, auf seltsame Weise losgelöst von einer Umgebung. Die Tränen der Nico in Chelsea Girls, die Tänzerinnenschritte von Maya Deren, Dore O. und die Meereswellen in der Doppelbelichtung von Alaska, der sich bäumende Körper der Frau in Fuses von Carolee Schneemann. Ich sah, wie andere Frauen damit begonnen hatten, ihren Körper als Medium und als Bildmaterial zu verwenden. Ich selbst war zu tief in einer Symbiose versunken, um mich so radikal vereinzelt sehen zu können.

In der Zeit, als wir auf der Filmakademie unsere Filme realisierten, hatten wir noch die Möglichkeiten, Produktionsmittel so zu handhaben wie Gegenstände des täglichen Lebens. Der Umgang mit den Geräten war nicht einer strengen Kalkulation unterworfen und man konnte sie auch bei sich haben, ohne sie darum benützen zu müssen. Draußen aber war die Produktion gedrosselt. Wir fanden uns wieder als mittellose Intellektuelle und Handwerker ohne Werkstatt. Das Projekt, das immer fortsetzbar war: Der Kampf um die Produktion. Mit Fragmenten kämpfen.

Anfang 1974 begann ich an dem Entwurf zu Kampf um ein Kind zu arbeiten. Es sollte ein Film werden über die Geburtserfahrungen von Frauen in einem Klima von Dringlichkeit und Wut. Bei Kluge/Negt las ich über die auf Bedürfnisbefriedigung gerichtete Produktionsweise der Frau (das Kind nach seinen Fähigkeiten behandeln, seine Bedürfnisse um jeden Preis stillen): In der Überlegenheit dieser Produktionsweise liegt der eigentliche Emanzipationsanspruch der Frau: sie verfügt, wie immer unterdrückt und verformt, über Erfahrung in einer überlegenen Produktionsweise, sobald diese das Ganze der Gesellschaft erfassen könnte. Auf der Suche nach einem eigenen Formgesetz für den Film verwies ich zuerst auf andere Filme. Über die Erzählperspektive schrieb ich:

– In dem Film „Salz der Erde“ gibt es eine Frau, Esperanza Quintero, die Hauptdarstellerin, die in einer aussichtslosen Lage den Kampf aufnimmt zur Veränderung der Arbeitsverhältnisse und der privaten Lebensumstände. Der Film beginnt mit einer Fötalen, dem Bild einer Landschaft, darin das Bergwerk, in dem ihr Mann arbeitet, Bilder folgen, die die Hütten zeigen der Bergarbeiter-Familien, Bilder, die Esperanza zeigen, in ihrer Wohnung, im Umgang mit den Kindern. – Der Film beginnt, zugleich mit diesen Bildern, mit der Anwesenheit Esperanzas in der Kommentarstimme, die dann, nach und nach, abgelöst wird durch die Spielhandlung. Aber ihre Kommentierung und ihren Bericht nimmt sie, sporadisch, wieder auf während des gesamten Films.

– In dem Film „Vivre sa vie“ gibt es, ganz unübersehbar, einen bestimmten Ausgangspunkt und einen Schlußpunkt am Ende der Entwicklung. Dazwischen: eine Frau, Nana S., durchschreitet einen entscheidenden Abschnitt ihres Lebens: die Zeit der Bewußtwerdung. – Der Film ist dieser Zeitraum.

– Der Film „L‘amour fou“ zeigt auf, ohne daß hinter diesem Zeigen ein Zwang stünde, die Dialektik von Arbeit und Privatheit, zeigt die Verhaltensweisen einer Frau: zuhause und allein, zusammen mit Freunden, bei der Arbeit (anfangs) und immer wieder: allein. – Diese drei (außerordentlich emotionalen) Momente: Bericht eines vom ständigen Scheitern bedrohten Kampfes | Bericht eines entscheidenden Lebensabschnitts und | Bericht einer Arbeit und eines Lebens, die beide gleichermaßen ihre Wunden schlagen | sind wesentlich für die Situation, in der M. sich befindet. Sie kommen alle drei zusammen in der Erzählperspektive des Films. Diese Perspektive, die des Tagebuchs, des Berichts, des Arbeitsjournals einer Frau wird die anderen strukturellen Elemente des Films dadurch imprägnieren und sich dadurch als beherrschendes Element herausstellen, daß sie den gesamten Film durchzieht mit den Intervallen ihres Einsetzens. Sie schafft sich nun aber dieses Gewicht nicht durch Massivität. Eher ist die Kommentierung zu denken als etwas Zurückhaltendes, Leises. Sie wird keine langen Passagen einnehmen, öfters nur wenige Sätze umfassen. Hervorgehoben wird sie allein durch den Blick (auch ein Gestus), den sie in den Film einbringt, der das Geschehen sowohl distanziert als auch emotional durchdringt.

Bei der Filmarbeit erst wurde mir klar, daß ich mit Feuer und Wasser hantierte. Über dem Versuch, einen Film zu machen mit einem „faßbaren“ Gebrauchswert für die Frauen, was ich im Dokumentieren zu erreichen suchte, mußte ich die von mir erträumten Bilder und Vorstellungen laufend zurückweisen. Einige Passagen in dem Film sind davon betroffen, wie ich fluchtartig meine eigene Phantasie verlasse. Wieder entstand ein Film aus meinem eigenen Schweigen und in meinem Sprechen durch viele andere hindurch. Nur, und diese Frage stellte ich mir: war ich dabei, die Leidensschemata der Frauen aus den Filmen der Männer zu wiederholen? Zu welcher Verzweiflung werden wir abgerichtet, um in den Filmen wahrhaftig zu sein? Ich weiß sehr genau, welchen Filmen ich ergeben bin.

Jede Identifikation mit den Gestalten ist eine Unverfrorenheit, ein Affront gegen das Geheimnis des menschlichen Handelns und des menschlichen Herzens schreibt Susan Sontag über die emotionale Distanz bei Bresson. Das Zitat steht für das Verbot, über die Folgerichtigkeit von Bildern hinaus etwas an dem Verhalten der Darsteller interpretieren oder kommentieren zu wollen. Bei der Vergewaltigung gegen Ende des Films fällt Mouchette, das Flackern eines Feuers ist auf ihrem Gesicht, dann Schnitt auf den Rücken des Mannes, des Wilderers Arsène, man sieht, Mouchette umarmt ihn jetzt. Wenig später findet sie die Mutter tot. Im weißen Kleid der Mutter läßt sie sich die Böschung zu einem Teich herab rollen – dreimal versucht sie es – und versinkt am Ende in dem ruhig daliegenden Wasser. Warum soll sie erdulden, worin keine Hoffnung liegt? Ihre Resignation aber ist für den, der sie sieht, gleichbedeutend mit einer Auflehnung. Und in dieser Rebellion erweist sie sich als das Geschöpf des Mannes Bresson, der der Frauen bedarf, um über den Verlust von Liebe und Zärtlichkeit in dieser Welt sprechen zu können. Das Bild von Bresson mit seiner Mouchette-Darstellerin Nadine Nortier war eine Titelseite von Elle im Jahr ‘66. Würde nicht das Bild so deutlich sprechen, man wäre versucht, es interpetieren zu wollen. [vgl. Filmkritik-Cover]

In der Chronik spiegelt sich die Existenz Johann Sebastian Bachs in den Berichten seiner Frau, Anna Magdalena. Die Stimme der Frau wird, indem sie über ihn berichtet, Teil seiner Existenz. Daß sein Kampf dadurch einen weiblichen Akzent bekommt erscheint mir folgerichtig und anders nicht möglich, wenn ich an Bresson denke.

Die Frauengestalten bei Bresson haben etwas altmodisches an sich, sie sind durch die Ge schichte schon fast überholt, wie die literarischen Vorlagen, worauf sie basieren. Aber das macht sie zeitgemäß: daß in ihnen der gültige Anspruch wach ist von etwas Vergangenem und Vergessenem. Das heißt sie sind nicht Modell für ein Handeln der Frauen heute, aber sie fügen diesem jetzt möglichen Handeln etwas hinzu, wenn man es nur beachten wollte. Je mehr der Gleichberechtigungsanspruch von der Männerwelt abgezogen ist, desto harmloser ist er. Je mehr Gewinn eine Frau sich ausrechnen kann, desto mehr verliert sie. Davon handelt Une femme douce: von einer Frau, die sich verkauft und die aber zugleich allem sich entgegenstellt, was daraus sich herleitet. Die Sanfte ist zuerst Kundin des Pfandleihers, bevor sie ihn heiratet. Er ist es, der zur Heirat drängt: er könnte ihr alles versprechen, was sie sich nur wünscht. Nichts aber wünscht sie sich sehnlicher als eine Existenz außerhalb des Geldes. Worin die Männerwelt sich repräsentiert. Schließlich ist sie mittellos und willigt in die Heirat ein, indem sie zugleich auf Liebe verzichtet. Sie ist vom Geld und vom Gewinn abhängig und sie haßt diese Beziehung. Der Mann vertraut darauf, daß sie nicht für immer wird ablehnen können, woran sie partizipiert. Aber sie partizipiert daran auf ihre Weise: sie stellt das Geldsystem auf den Kopf, indem sie im Geschäft ihres Mannes die Leute anschaut und danach das Pfandobjekt taxiert. Und sie taxiert „über dem Wert“. Die Verrücktheit dessen, was nicht im Konsens der Gesellschaft funktioniert. Im Fernsehen sieht man Frauen in der Politik nicht anders reden als Männer in der Politik. Ein und dieselbe Sache wird verkauft im gleichen Einverständnis.

Die Sanfte verweigert sich bis zur letzten Konsequenz, die der Tod darstellt. Auf einem Balkon kippt ein Tisch um, ein Blumentopf fällt zu Boden, ein Schaukelstuhl, der hin- und herpendelt: letzte Beschwörung des Lebens, damit endet und damit beginnt der Film: mit dem Selbstmord der Frau. Eine weiße Stola schwebt langsam zur Erde. Unten auf der Straße das Quietschen von Autobremsen. Die Frau liegt mit dem Gesicht gegen die Pflastersteine, an der Stirn ein Rinnsal von Blut. Wie es dazu kam wird im Film von dem Mann erinnert und erzählt. Aber nicht nur das: eine Darstellerin hat sich gefunden, gegenläufig gegen diese Erzählung Wut und Haß und Verachtung darzustellen: Dominique Sanda, die damals noch nicht Schauspielerin war. Sie stellt diese Gefühle dar, indem sie sie nicht im Spiel zu imitieren versucht, statt dessen sie zitiert in Gesten und Blicken. Diese Distanz schafft zugleich Raum für das, was sie sagt, Raum für die Klarheit ihres Handelns. Die Margueriten, die sie auf der Wiese gepflückt hat, wirft sie achtlos weg, als sie in den Wagen einsteigt: zurück ins Gefängnis. Einmal, des Nachts, richtet sie eine Pistole auf den Mann, der daliegt, als würde er schlafen. Aber das ist schon der vorletzte Akt ihrer Auflehnung. Danach verfällt sie in Krankheit und in einen gefügigen Trance-Zustand. Der Mann erinnert sich: „Sie sah so sanft aus, so demütig. Mir gefiel unsere Ungleichheit.“ In dem Moment, wo sie sich fügt, tötet sie sich. Daß nun alles zwischen ihnen beiden in Ordnung sei, hatte sie zuvor dem Mann versichert. Das aber hieß, daß sie sich selber aufgegeben hatte.

Wie können Frauen die Macht- und Todesstrukturen durchbrechen? Ist Auflehnung gleich Auslöschung in dieser Kultur? Auf der Suche nach Spuren verschütteter Erfahrung in der Literatur von Frauen: Sylvia Plath, Djuna Barnes, Anais Nin. Ich lese in den Tagebüchern der Anais Nin die ungeheuerliche Beschreibung wie sie eine Totgeburt austrägt. Sie trommelt auf ihren Leib und die Schwestern sagen: wie eine Wilde. Weiter in dem Buch von Anais Nin lese ich über den Beginn der Erinnerung als dem Beginn des Leidens. Sie berichtet über ein Gespräch mit dem Psychoanalytiker Rank, der über die Überlieferung der mythischen Schicksale von Männern und Frauen (Helden und Heldinnen) erzählt:

Obwohl der Mythos die gottähnlichen Kräfte des Helden verherrlicht, scheint er mir doch menschlicher und weniger kosmisch als das abenteuerliche Leben der Tochter, deren Hauptaufgabe offenbar darin besteht, in dem verlorenen Vater den Mann zu entdecken, indem sie einfach den Eingebungen ihrer Liebe folgt. Dieses menschliche, allzu menschliche Motiv wird aber durch einen Überfluß kosmischer Symbole ausgedrückt, die in der Darstellung des Helden fehlen, dessen Leben und Taten in irdischen Zusammenhängen bleiben.

Dieses scheinbare Paradoxon mag seine Ursache darin haben, daß der Mann fähig war, einige seiner ehrgeizigen Träume in der Realität durch Werke der Kultur auszuleben, während die Frau, den kosmischen Kräften näher, auch ihr Menschentum nur in universellen Symbolen ausdrücken konnte. In Tausendundeiner Nacht zum Beispiel, die aus alten mythischen Traditionen enstanden sind, wird die Frau nicht nur immer wieder mit dem Mond verglichen, sondern sie ist der Mond, sie handelt wie der Mond. Sie verschwindet für eine Zeit lang und muß verfolgt werden und von ihrem wahren Geliebten gefunden werden, wie der Tag in der Dämmerung mit der Nacht zusammentrifft, gerade für einen Kuß, bevor sie sich wieder trennen. Während Rank spricht, denkt Anais Nin: Ich dachte an meine Schwierigkeiten beim Schreiben, wie ich kämpfen mußte, um unklare Gefühle auszusprechen, eine Sprache zu finden für Intuitionen, Gefühle, Instinkte, die in sich selbst ungreifbar, zart und wortlos sind. – Der Mann hat die Anstrengung zu fürchten, die die Frauen unternehmen, um sich selbst zu schaffen. Seine alten Ängste vor ihrer Macht leben wieder auf. Er vergißt dabei, daß aus Unterwerfung keine Liebe erwächst und daß die Kontrolle der Natur nicht weiter reicht als die Kontrolle der Frau: Immer wird es die Revolten des Instinkts geben, die Erdbeben und die Gezeiten. Kontrolle läßt auch die reichen Hilfsquellen sowohl der Natur wie der Frau versiegen.

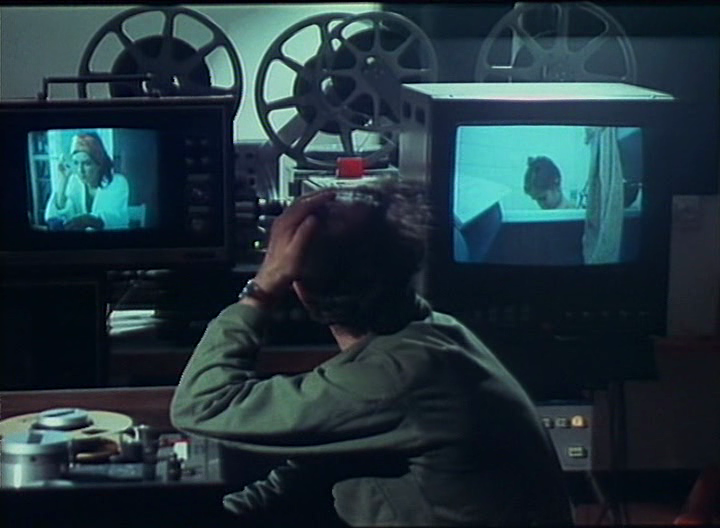

Zwei Schlußbilder, aus denen die Frau spricht: in Numéro deux Godard, auf dem Tisch zusammengesunken inmitten seines Geräteparks mit den Videobildern; und Dreyer in der kargen Schlußdekoration von Gertrud, darin die Stelle von Gertrud einnehmend. Die Schlußszene ist hier ein Epilog. Dreißig oder vierzig Jahre später. Gertrud lebt auf dem Land. Nur ein Hausdiener ist bei ihr. An ihrem Geburtstag bekommt sie Besuch von Axel Nygren, mit dem sie während ihres Pariser Aufenthaltes befreundet gewesen ist. Gertrud ist die Frau, die die Einsamkeit gewählt hat, wo die Absolutheit der Liebe nicht möglich ist in dieser Welt. Was sie darstellt ist die Verweigerung. Die den Männern nichts nimmt von ihrer Macht, wo der Versuch dahin nur ein Paktieren wäre. Die also auch nichts gibt. Nicht ein Zugeständnis. So sehe ich den Film Gertrud und die Personen Gertruds und Dreyers darin: die Zurückweisung dessen, was die Absolutheit zerbricht. Dies in aller Klarheit realisieren als einen Film oder als eine Existenz. In dem Bild des alten Dreyer in der Schlußeinstellung seines letzten Films ist beides zusammengesehen in seiner Wahrheit.

Zuvor in dem Film gibt es diesen Dialog:

Lidman: Gertrud, warum hast du mich verlassen?. . . Ich habe nie eine andere geliebt. Gertrud: Ich glaube, daß du mich so sehr liebtest, wie du eben zu lieben verstandest. Aber was bedeutete ich dir? Ich war nur eine Frau. Du warst der Liebe überdrüssig. Also ging ich. Lidman: Oh, Gertrud. Es ist etwas wahr an dem, was du sagst. Meine Arbeit nahm mich dir fort. Aber ich hätte nie mit dir brechen können.

Gertrud: Nein, das hättest du nicht. Also war es nur gut, daß ich es konnte. Was uns trennte, war deine Arbeit – und Ehre und Ruhm und Geld – all diese leuchtenden Dinge. Liebe war für dich ein Hindernis und eine Last geworden. Du wolltest des Fleisches Lust – Liebe wolltest du nicht.

Lidman: Das ist die grimmige Wahrheit!

Gertrud: Als mir das alles zum Bewußtsein gekommen war, da wurde mein Herz alt, und ich fühlte Scham und Ekel darüber, eine Frau zu sein. Ich blickte um mich und sah, wie alle Männer, die es zu etwas brachten, von der Liebe nichts wußten. Sie verachteten die Liebe. Und du bist geworden wie sie. Ich liebe dich nicht… Es gibt kein Glück in der Liebe. Liebe ist Leiden. Liebe ist Unglück. In meiner Brust ist ein leerer Raum. Ich kann dir nicht helfen. Erwarte nichts von mir.

Lidman: Zu spät. Und vergeblich. Das ist die Inschrift über meinem Leben: Vergeblich. (zitiert nach: Die Kleine Filmkunstreihe, Heft Nr. 79)

Place de la Bastille. Während es draußen regnet wie seit Tagen und Wochen, sitze ich in dem Café am wärmenden Ofen und schließe die Augen. Deuten die Schlußeinstellungen auf ein Ende dieses Kinos überhaupt? Ich öffne die Augen und sehe die Realität draußen ablaufen wie einen Film. Ich schließe die Augen und sehe gebrochene, zarte, aus der Symbiose ausgestoßene Frauen, Töchter; die Todesahnungen, Todesdrohungen, Todesriten. Zwischen Zärtlichkeit und Angst. Schräg gegenüber spielt Numéro deux. Godard am Ende des Films vornüber gebeugt, den Kopf in die Arme gelegt. In der Dunkelheit des Bildes erkennt man: seine Augenlider bewegen sich ruckhaft. Ich muß an den Satz denken: „. . . ich bin schon halb blind in meinem Beruf, ich habe große Augenschmerzen …“ Die Sprache von Numéro deux aber ist die Sprache des Körpers und des Geschlechts. Kein Kinoritual mehr vom Sterben, keine Verkleidung, keine Symbole, kein Blut. Nur der Tod der Gefühle. Aber warum Tod?

Sandrine und Pierrot im Bett, nackt.

Einstellung 1: Er liegt auf dem Rücken, den Kopf etwas erhöht; sie sitzt auf seinem Schoß so, daß er ihr Hinterteil sehen kann.

Sandrine: Warum willst du es immer so? . . . . . . Pierrot: So kann ich eine Stelle sehen, die du nie siehst . . . . . . Du ja, aber was ist mit mir? . . . . . . Eben dar über spreche ich. Mein Mund ersetzt deine Augen . . . . . . Ich sehe nichts . . . . . . Ich Du. Du, du, du. Also erzähl, was du siehst . . . . . . Also hör zu. Dein Körper, man könnte sagen, daß er ein Fluß ist. Siehst du, das hier ist der Fluß, und hier, . . . hier ist die Begrenzung des Flusses, und drum herum, das sind die Ufer. Und ich, . . . ich bin zugleich in dem Fluß und auf den Ufern. Und das ist etwas, was ich gern mag. Weißt du, man spricht immer von der Gewalt des Flusses, der über die Ufer tritt. Und man denkt nie an die Gewalt der Ufer, die den Fluß fesseln. Was ich dabei fühle? Das läßt mich eben deine Gewalt akzeptieren . . . . . . Kann ich dich jetzt auch anschauen?

Einstellung 2: Er liegt auf dem Rücken, sie liegt neben ihm auf einen Arm aufgestützt.

Sandrine: Siehst du, Pierrot, ich betrachte dich von vorn. Jeden Morgen, da gehst du weg von hier. Ich geh dir nicht aus dem Weg, nein. Aber ich hab keine Arbeit. Wenn du gehst, seh ich deinen Hintern, der weggeht. Deinen Hintern, der zur Arbeit geht. Weißt du, das ist auch eine Stelle, die du nie siehst. Also muß ich dich abends anschauen. Wenn du nach Hause zurückkommst. Von vorn anschauen. Und vorn bei dir, das ist für mich dein Schwanz. Nicht dein Hintern. . . . Weißt du, ich glaube Liebe muß für dich etwas ähnliches sein wie die Arbeit.

Am Ende ist es nicht mehr Godard selbst, der spricht, wie noch am Anfang des Films. Jetzt hat er sich verwandelt in die Stimme von Sandrine; die sich an die Frauen in Frankreich wendet: „ich möchte wissen, ob es euch so ergeht wie mir“. Und ganz am Ende erscheinen wieder die Bilder auf den beiden Monitoren im Hintergrund. Godard hebt zögernd den Kopf; er sieht die Bilder der Frauen und regelt den Ton.

Filmkritik, Nr. 231, März 1976, S. 128–141. Heftredaktion: Ingemo Engström