Filme der Fünfziger L: Sündige Grenze (1951)

Mit dem Tag der Währungsreform am 20. Juni 1948 waren die immer leeren Geschäfte in den drei westlichen Zonen wieder voll mit Waren. Der Schwarzmarkt brach zusammen, jetzt konnte man alles mit der neuen D-Mark kaufen. Im Dreiländer-Eck bei Aachen, an der Grenze zu den Niederlanden und zu Belgien, blühten jedoch weiterhin Schmuggel und Schwarzmarkt. Auf Kaffee erhob das vereinigte Wirtschaftsgebiet der westlichen Zonen – die Bundesrepublik war noch nicht gegründet – hohe Steuern; in den angrenzenden Ländern war der Kaffee günstiger. Kinderbanden wurden für den Schmuggel eingesetzt, weil Kinder noch nicht strafmündig waren. Hunderte von Minderjährigen beteiligten sich an den lukrativen Aktionen und ernährten damit auch ihre Familien. Die Polizei war dieser Übermacht an Kindern nicht gewachsen; erst als die Kaffeesteuer Anfang der 50er Jahre gesenkt wurde, ließ der Schmuggel nach.

Mit dem Tag der Währungsreform am 20. Juni 1948 waren die immer leeren Geschäfte in den drei westlichen Zonen wieder voll mit Waren. Der Schwarzmarkt brach zusammen, jetzt konnte man alles mit der neuen D-Mark kaufen. Im Dreiländer-Eck bei Aachen, an der Grenze zu den Niederlanden und zu Belgien, blühten jedoch weiterhin Schmuggel und Schwarzmarkt. Auf Kaffee erhob das vereinigte Wirtschaftsgebiet der westlichen Zonen – die Bundesrepublik war noch nicht gegründet – hohe Steuern; in den angrenzenden Ländern war der Kaffee günstiger. Kinderbanden wurden für den Schmuggel eingesetzt, weil Kinder noch nicht strafmündig waren. Hunderte von Minderjährigen beteiligten sich an den lukrativen Aktionen und ernährten damit auch ihre Familien. Die Polizei war dieser Übermacht an Kindern nicht gewachsen; erst als die Kaffeesteuer Anfang der 50er Jahre gesenkt wurde, ließ der Schmuggel nach.

Arthur Brauner hatte dieses Thema aufgegriffen, R.A. Stemmle übernahm Drehbuch und Regie. Schon seit Januar 1950 hatte Stemmle einen Vertrag mit Brauner; die Verbindung war aber offenbar nicht ohne Probleme, denn beide einigten sich Anfang 1951 darauf, mit diesem Film ihre Zusammenarbeit zu beenden. Stemmle war aus Italien zurückgekehrt, wo er den in Deutschland nie gezeigten Film Abbiama vinto (Wir haben gesiegt) geschrieben und inszeniert hatte. „Die Italiener“, so Stemmle, „machen großartige, bestürzend lebensechte Filme.“ Für Sündige Grenze engagierte er Kinder aus Mietsbunkern, „echte Rabbatzer“ aus Aachen und Umgebung, „echte“ Zöllner, den Pianisten Heini Bromberg, eine Boogie Band und Tänzer aus der legendären „Badewanne“ in Berlin. Von Boleslaw Barlogs Schloßpark-Theater holte er Jan Hendriks und Julia Fjorsen erstmals vor die Filmkamera; Cornelia Froboess hatte in Sündige Grenze mit 8, Horst Buchholz mit 18 und Gerd Vespermann mit 25 Jahren den ersten Filmauftritt. Für die Verleihgarantie verlangte der Prisma-Verleih zwei bekannte Stars; mit Dieter Borsche, Inge Egger und Peter Mosbacher wurden es drei. Stars hin oder her – bei so viel „echten“ Menschen erwartete die kritische Öffentlichkeit jetzt endlich einen „neorealistischen“ deutschen Film. Auch technisch wollte man neue Wege gehen. In Italien hatte Stemmle seinen Film komplett nachvertont. Bei Sündige Grenze merkt man unglücklicherweise auch in Außenszenen das Tonstudio.

Erst Student

Kindergesichter lugen vorsichtig hinter Sträuchern und Geäst hervor, während der Vorspann noch läuft. Marianne Mertens (Inge Egger) organisiert eine Kindertruppe für den illegalen Grenzübertritt. Einige Kinder werden geschnappt, unter ihnen ihr Bruder Heinz (Wolfgang Jansen), der sich im Verhör als Anton Pisspott ausgibt. Der Student Hans Fischer (Dieter Borsche) steht fast versteckt in einer Ecke des Polizeibüros; er will Studien treiben, „mich interessiert das alles“. Zollkommissar Dietrich (Peter Mosbacher) klärt ihn und das Publikum erst mal auf. „In jeder Minute werden in Deutschland 83.000 Tassen Kaffee getrunken, 20.000 davon sind Schmuggelware.“ Wer das wohl ausgerechnet hat? Und 70.000 gefährdete Kinder sind als Schmuggler unterwegs. Als nächstes geht Fischer zur örtlichen Schule; die Klassenlehrerin klagt, dass die Kinder verkommen, Jugendprostitution verbreitet sich,

dann Dieter Borsche

es gibt schon 13jährige Mütter. Da kommt Marianne Mertens in die Schule, entschuldigt ihren Bruder, den Fischer ja gerade noch beim Verhör gesehen hat. „In die Familien müssen Sie gehen“, rät ihm die Lehrerin. So geht es jetzt zu Mertens, wegen Wolfgang und auch wegen Marianne.

Als Lohn für die gute Organisation hat der schmierige Mielke (Ernst Schröder) Marianne Seidenstrümpfe geschenkt, die sie gleich anprobiert. Die Mutter (Gisela von Collande) mault: “An die Miete denkst Du wohl gar nicht. Na warte, bald ist der Vater wieder da.“ Der Vater (Adolf Dell) sitzt im Gefängnis; er hatte nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft keine Arbeit bekommen und war auf die schiefe Bahn gekommen. Auf Bewährung entlassen, giftet er die Kinder wegen ihrer Schmuggelei an. Die Mutter nimmt die Kinder jetzt in Schutz: „Sie lassen sich nichts mehr sagen“ und „Sie haben doch schließlich für mich gesorgt.“ Jan Krapp (Jan Hendriks)

Jan Krapp (Jan Hendriks)

organisiert den Schmuggel, aber er will weiterkommen; mit Marianne plant er einen großen Coup. In seiner Klause hoch im Turm will er sie verführen. Da kommt Student Fischer in seinem schicken Cabriolet und rettet Marianne. Weil der Student einen teuren Wagen fährt, kann er eigentlich kein Student sein. Seine Rolle kippt um in die des Filmstars Borsche und Marianne fährt jetzt mit dem Studenten-Star nach Hause.

Für Krapp schmuggelt Marianne einen Sack über die Grenze, in dem sich zu ihrer Überraschung ein Kirchenschatz befindet. Damit will sie nichts zu tun haben, „da wachsen einem doch die Hände aus dem Grab“. Der Glaube ist nur noch als Aberglaube oder als Gebetsritual lebendig, nicht als Halt und schon gar nicht als Autorität. Die Kirche hatte sich das auch selbst eingebrockt, denn im westfälischen Düren sprach der Pfarrer direkt die Schmuggler an, bei der Restaurierung der Kirche zu helfen. 250 000 D-Mark kamen zusammen; im Volksmund hieß die Kirche fortan St. Mokka.

Krapps Uhr mit dem tickenden Colt

Die Zöllner hetzen jetzt die Kinder mit Schäferhunden und jagen Krapp. Fischer fordert Marianne auf, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, aber „Ich verrate keinen“. Und warum kümmert er sich bloß um sie, er ist doch, so hatte Krapp gesagt, verheiratet. „Ich habe keine Frau“. Krapp wird von der Polizei erschossen; der letzte Blick der Kamera geht auf seine Armbanduhr, in der ein Cowgirl zu jeder Sekunde die Pistole hebt. Geht Marianne jetzt mit dem Star-Studenten, der guten Seele, ins Glück? So wird es sein, wenigstens an das Kino muß man glauben.

Das will vieles sein: Sozialdrama, Dokument, Realismus, Gangsterfilm, Generationenkrise, Verfallsstudie. Mit braven Zöllnern, die ihr Leben geben, verwahrlosten, doch aufgeweckten Kindern, mit Rauschgiftgeschäft in einer Boogie-Woogie-Tanzdiele, Geschäftemachern, gewalttätigen Eltern, Schiebern und viel verrohtem Proletariat. Als Krapp, diese verführerische Mischung aus Sex, Abenteuer und leichtem Geld, erledigt ist, bleibt nur noch die langweilige Tugend.

Parallel inszenierte Stemmle ein Hörspiel mit dem Titel „Rabbatz-Kolonne“, das am 11. September, drei Tage nach der Uraufführung des Films, gesendet wurde.

Ergänzung zu Filmportal:

Regie-Volontär: Jan George

DVD bei Universum Film

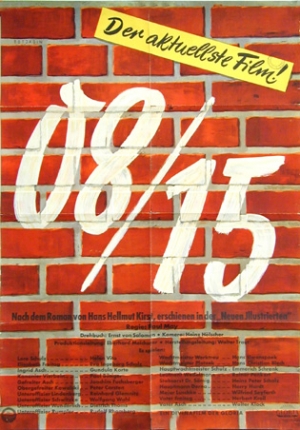

Das Publikum der frühen Bundesrepublik war neugierig auf Nachrichten, neugierig auf die große Welt und auf Sensationen aus der großen Welt. Dies alles boten die Illustrierten; Funkzeitschriften waren der Leitfaden durch den Dschungel der Radiosendungen. 1954, das Fernsehen war noch in seinen Anfängen, hatten die vierzehn größten Illustrierten und sechs größten Funkzeitschriften zusammen eine wöchentliche Auflage von rund 11 Millionen Exemplaren. Damit ihre Leser nicht zur Konkurrenz wechselten, publizierte jede Wochenzeitschrift einen Fortsetzungsroman oder eine Serie mit einem aufregenden Sachthema oder beides zusammen. Im Januar 1954 begann die „Neue Illustrierte“ mit dem Abdruck des Romans „08/15“ des Filmkritikers und Romanautors Hans Helmut Kirst und konnte damit ihre Auflage beträchtlich steigern. Der Roman löste Kontroversen aus, die unter anderem der damalige Minister für Sonderaufgaben Franz-Josef Strauß initiierte. Er sprach von dem Buch als einem „wehrzersetzenden Pamphlet“ und von Kirst als einem Soldaten, den man in den letzten Tagen des Weltkriegs buchstäblich überwachen musste, damit er nicht “zu sinnlosem Widerstand gegen die anrückenden Amerikaner aufputsche.“ Die Bundesregierung fürchtete um die Akzeptanz ihrer noch geheimen Pläne zur Wiederaufrüstung und forderte die Buchhändler auf, den Ende März 1954 in Buchform erschienen Roman zu boykottieren. Je mehr die Politik gegen das Buch und den Fortsetzungsroman polemisierte, um so besser verkauften sich Buch und Illustrierte. Im Mai betrug die Buchauflage bereits 120.000 Exemplare. Die Divina, die Produktionsfirma des Gloria-Filmverleihs, der eigentlich auf sonnige Heimatfilme und gemütvolle Romanzen abonniert war, hatte sich die Rechte gesichert, mietete die alten Ateliers von Arno Breker in Baldham für die Filmaufnahmen und zeigte sich ungewohnt risikofreudig. Regisseur Paul May wollte den Film vor allem mit unbekannten Schauspielern besetzen, „weil ein Gefreiter oder Kanonier für Millionen Gefreite oder Kanoniere zu stehen hatte, was mit Filmstars unmöglich gewesen wäre.“ Elf Schauspieler und Schauspielerinnen debütierten im Kino, darunter Mario Adorf, Paul Bösiger, Peter Carsten, Wolfgang Wahl und Joachim Fuchsberger. Für die Frauen sollte der Film „eine Mitteilungsform über die damalige Zeit sein“. Nach den pathetischen Erzählungen der Männer von prachtvoller Kameradschaft oder ihren Klagen über sinnlosen Drill, die den Frauen schon aus den Ohren rauskamen, wollte May im Nachhinein in einer Inszenierung „mit dokumentarischem Charakter“ den Wahrheitsbeweis antreten. Das wurde jetzt mal für eine Saison zur Aufgabe des Kinos erklärt.

Das Publikum der frühen Bundesrepublik war neugierig auf Nachrichten, neugierig auf die große Welt und auf Sensationen aus der großen Welt. Dies alles boten die Illustrierten; Funkzeitschriften waren der Leitfaden durch den Dschungel der Radiosendungen. 1954, das Fernsehen war noch in seinen Anfängen, hatten die vierzehn größten Illustrierten und sechs größten Funkzeitschriften zusammen eine wöchentliche Auflage von rund 11 Millionen Exemplaren. Damit ihre Leser nicht zur Konkurrenz wechselten, publizierte jede Wochenzeitschrift einen Fortsetzungsroman oder eine Serie mit einem aufregenden Sachthema oder beides zusammen. Im Januar 1954 begann die „Neue Illustrierte“ mit dem Abdruck des Romans „08/15“ des Filmkritikers und Romanautors Hans Helmut Kirst und konnte damit ihre Auflage beträchtlich steigern. Der Roman löste Kontroversen aus, die unter anderem der damalige Minister für Sonderaufgaben Franz-Josef Strauß initiierte. Er sprach von dem Buch als einem „wehrzersetzenden Pamphlet“ und von Kirst als einem Soldaten, den man in den letzten Tagen des Weltkriegs buchstäblich überwachen musste, damit er nicht “zu sinnlosem Widerstand gegen die anrückenden Amerikaner aufputsche.“ Die Bundesregierung fürchtete um die Akzeptanz ihrer noch geheimen Pläne zur Wiederaufrüstung und forderte die Buchhändler auf, den Ende März 1954 in Buchform erschienen Roman zu boykottieren. Je mehr die Politik gegen das Buch und den Fortsetzungsroman polemisierte, um so besser verkauften sich Buch und Illustrierte. Im Mai betrug die Buchauflage bereits 120.000 Exemplare. Die Divina, die Produktionsfirma des Gloria-Filmverleihs, der eigentlich auf sonnige Heimatfilme und gemütvolle Romanzen abonniert war, hatte sich die Rechte gesichert, mietete die alten Ateliers von Arno Breker in Baldham für die Filmaufnahmen und zeigte sich ungewohnt risikofreudig. Regisseur Paul May wollte den Film vor allem mit unbekannten Schauspielern besetzen, „weil ein Gefreiter oder Kanonier für Millionen Gefreite oder Kanoniere zu stehen hatte, was mit Filmstars unmöglich gewesen wäre.“ Elf Schauspieler und Schauspielerinnen debütierten im Kino, darunter Mario Adorf, Paul Bösiger, Peter Carsten, Wolfgang Wahl und Joachim Fuchsberger. Für die Frauen sollte der Film „eine Mitteilungsform über die damalige Zeit sein“. Nach den pathetischen Erzählungen der Männer von prachtvoller Kameradschaft oder ihren Klagen über sinnlosen Drill, die den Frauen schon aus den Ohren rauskamen, wollte May im Nachhinein in einer Inszenierung „mit dokumentarischem Charakter“ den Wahrheitsbeweis antreten. Das wurde jetzt mal für eine Saison zur Aufgabe des Kinos erklärt.

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ – so hatte es das Grundgesetz 1949 festgelegt. Bis zum 31. März 1953 sollten die entsprechenden Ausführungsgesetze verabschiedet werden. Doch erst im Mai 1957 diskutierten die Abgeordneten im Bundestag einen neuen Gesetzentwurf; dabei ging es unter anderem um die Frage, ob der Ehemann bei abweichender Meinung seiner Frau für die Familie eine abschließende Entscheidung treffen dürfe wie es der Paragraf 1354 festlegte. Mit 186 zu 172 Stimmen entschied der Bundestag gegen den sogenannten „Stichentscheid“. Die Legende erzählt, dass die CDU-Abgeordnete Ingeborg Geisendörfer ihren Mann fragte, wie sie sich entscheiden solle. Dieser habe sich energisch gegen den § 1354 gewandt. Daraufhin habe Frau Geisendörfer ihr Votum gegenüber ihren Kollegen so begründet: „Ich beuge mich dem Stichentscheid meines Mannes und stimme gegen den Stichentscheid.“ Wieviel Zweifel und Probleme mögen die arme Frau gequält haben? In dieser gesellschaftspolitischen Stimmung produzierte die Bavaria den Film „Vater unser bestes Stück“ nach einem Roman von Hans Nicklisch, der mit einer Auflage von 730.000 Exemplaren ein echter Bestseller war.

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ – so hatte es das Grundgesetz 1949 festgelegt. Bis zum 31. März 1953 sollten die entsprechenden Ausführungsgesetze verabschiedet werden. Doch erst im Mai 1957 diskutierten die Abgeordneten im Bundestag einen neuen Gesetzentwurf; dabei ging es unter anderem um die Frage, ob der Ehemann bei abweichender Meinung seiner Frau für die Familie eine abschließende Entscheidung treffen dürfe wie es der Paragraf 1354 festlegte. Mit 186 zu 172 Stimmen entschied der Bundestag gegen den sogenannten „Stichentscheid“. Die Legende erzählt, dass die CDU-Abgeordnete Ingeborg Geisendörfer ihren Mann fragte, wie sie sich entscheiden solle. Dieser habe sich energisch gegen den § 1354 gewandt. Daraufhin habe Frau Geisendörfer ihr Votum gegenüber ihren Kollegen so begründet: „Ich beuge mich dem Stichentscheid meines Mannes und stimme gegen den Stichentscheid.“ Wieviel Zweifel und Probleme mögen die arme Frau gequält haben? In dieser gesellschaftspolitischen Stimmung produzierte die Bavaria den Film „Vater unser bestes Stück“ nach einem Roman von Hans Nicklisch, der mit einer Auflage von 730.000 Exemplaren ein echter Bestseller war.

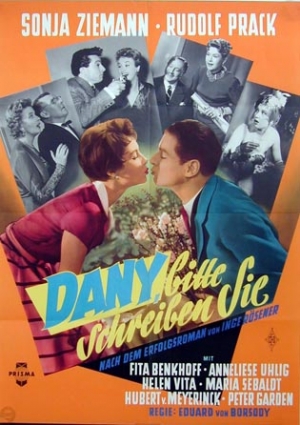

In neun Filmen spielten Rudolf Prack und Sonja Ziemann zusammen, in acht wurden sie ein Liebespaar. Neben „Scharzwaldmädel“ (1950) und „Grün ist die Heide“ (1951) war „Die Privatsekretärin“ (1953) ihr größter gemeinsamer Erfolg. Aber junge Mädchen – so Hans Erman 1954 in seinem Buch „Chef Büro Sekretärin“ aus dem Jahr 1954 – , die als Sekretärinnen im Büro anfangen und Eva Bartok oder Sonja Ziemann nacheifern wollen, sind im Büro fehl am Platz. „Die mehr oder minder wohlgeformten Hände werden durch grell gelackte Fingernägel dämonisch hervorgehoben. Der Ausschnitt der Bluse verläuft … sehr tief abwärts, in koketter Kurve, während das Röckchen schon über die fünfunddreissig Zentimeter des new look hinaufgezogen ist.“ Das ist die reine Angstlust-Phantasie.

In neun Filmen spielten Rudolf Prack und Sonja Ziemann zusammen, in acht wurden sie ein Liebespaar. Neben „Scharzwaldmädel“ (1950) und „Grün ist die Heide“ (1951) war „Die Privatsekretärin“ (1953) ihr größter gemeinsamer Erfolg. Aber junge Mädchen – so Hans Erman 1954 in seinem Buch „Chef Büro Sekretärin“ aus dem Jahr 1954 – , die als Sekretärinnen im Büro anfangen und Eva Bartok oder Sonja Ziemann nacheifern wollen, sind im Büro fehl am Platz. „Die mehr oder minder wohlgeformten Hände werden durch grell gelackte Fingernägel dämonisch hervorgehoben. Der Ausschnitt der Bluse verläuft … sehr tief abwärts, in koketter Kurve, während das Röckchen schon über die fünfunddreissig Zentimeter des new look hinaufgezogen ist.“ Das ist die reine Angstlust-Phantasie.

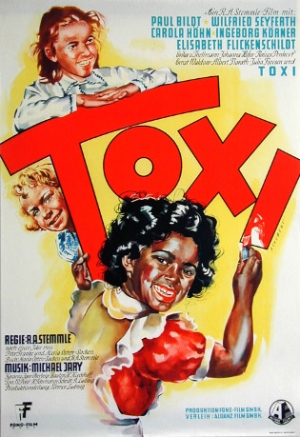

Für die amerikanischen Soldaten, die 1945 mit den Alliierten den Krieg beendeten und nach Deutschland kamen, galt offiziell das Fraternisierungsverbot, aber natürlich kam es zu Liebesbeziehungen zwischen GI’s und deutschen Fräuleins. Es entstanden Kinder, darunter mehrere tausend schwarze Babys, die ab 1952 schulpflichtig wurden. Wie sollte die bundesdeutsche Gesellschaft damit umgehen, wie sollte sie sich verhalten gegenüber den „Neger-, Mulatten- oder Mohrenkindern“, wie sie genannt wurden. Das war die Fragestellung von Robert A. Stemmle’s Film „Toxi“, gedreht nach einem Drehbuch von Marie Osten Sacken und Peter Francke, zwei weitgehend ambitionslosen, aber erfolgreichen Drehbuch-Profis. Walter Koppel bereitete für die Hamburger Real-Film die Verfilmung vor, verkaufte die Rechte dann aber wegen der Querelen mit dem Bundesinnenministerium und der fehlenden Bürgschaftsaussichten an Dr. Hermann Schwerin von der Fono-Film. Der Drehstab zeigt noch deutliche Spuren der Vorarbeit; von Ton über Ausstattung bis zum Schnitt werden Real-Mitarbeiter genannt.

Für die amerikanischen Soldaten, die 1945 mit den Alliierten den Krieg beendeten und nach Deutschland kamen, galt offiziell das Fraternisierungsverbot, aber natürlich kam es zu Liebesbeziehungen zwischen GI’s und deutschen Fräuleins. Es entstanden Kinder, darunter mehrere tausend schwarze Babys, die ab 1952 schulpflichtig wurden. Wie sollte die bundesdeutsche Gesellschaft damit umgehen, wie sollte sie sich verhalten gegenüber den „Neger-, Mulatten- oder Mohrenkindern“, wie sie genannt wurden. Das war die Fragestellung von Robert A. Stemmle’s Film „Toxi“, gedreht nach einem Drehbuch von Marie Osten Sacken und Peter Francke, zwei weitgehend ambitionslosen, aber erfolgreichen Drehbuch-Profis. Walter Koppel bereitete für die Hamburger Real-Film die Verfilmung vor, verkaufte die Rechte dann aber wegen der Querelen mit dem Bundesinnenministerium und der fehlenden Bürgschaftsaussichten an Dr. Hermann Schwerin von der Fono-Film. Der Drehstab zeigt noch deutliche Spuren der Vorarbeit; von Ton über Ausstattung bis zum Schnitt werden Real-Mitarbeiter genannt.

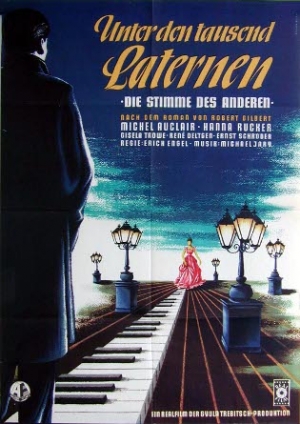

Am 19. Februar 1947 erhielt Walter Koppel die Lizenz für die Real-Film; nach 23 Spielfilmen sah es zum fünfjährigen Jubiläum aus, als ginge es mit der Firma zu Ende. Die Real-Film erhielt wegen des unbegründeten Verdachts, technische Arbeiten an die DEFA gegeben zu haben, also kommunistenfreundlich zu sein, keine Bundesbürgschaften mehr, musste die Produktion zweier Filme („Die verschleierte Maja“ und „Toxi“) an andere Firmen abgeben und rief deshalb Anfang Januar 1952 das Bundesverfassungsgericht an. Das legte den Fall wegen Arbeitsüberlastung zu den Akten. Nach einer zeitweisen Schließung des Atelierbetriebes gab es die Überlegung, die Ateliers an den NWDR zu verkaufen. Der Plan wurde nicht realisiert. „Die Stimme des Anderen“ wurde neben Rolf Hansens

Am 19. Februar 1947 erhielt Walter Koppel die Lizenz für die Real-Film; nach 23 Spielfilmen sah es zum fünfjährigen Jubiläum aus, als ginge es mit der Firma zu Ende. Die Real-Film erhielt wegen des unbegründeten Verdachts, technische Arbeiten an die DEFA gegeben zu haben, also kommunistenfreundlich zu sein, keine Bundesbürgschaften mehr, musste die Produktion zweier Filme („Die verschleierte Maja“ und „Toxi“) an andere Firmen abgeben und rief deshalb Anfang Januar 1952 das Bundesverfassungsgericht an. Das legte den Fall wegen Arbeitsüberlastung zu den Akten. Nach einer zeitweisen Schließung des Atelierbetriebes gab es die Überlegung, die Ateliers an den NWDR zu verkaufen. Der Plan wurde nicht realisiert. „Die Stimme des Anderen“ wurde neben Rolf Hansens

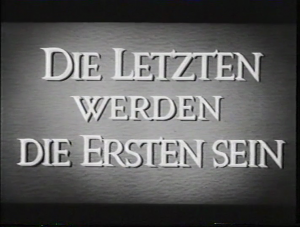

In der Katholischen Kirche gab es am Sonntag drei Formen des Gottesdienstes: Die Frühmesse für alle, die sowieso jeden Tag frühmorgens zur Kirche gingen; die Kinder- und Jugendmesse etwa um 9 Uhr; und das Hochamt am späten Vormittag, die feierliche Messe zur Einstimmung auf den Sonntag. Im Genre der Problemfilme will dieser Film „um den ewigen Konflikt von Schuld und Sühne“ (Programmheft) das Hochamt sein; angepriesen wird wie eine Promilleangabe auf der Schnapsflasche „ein starker menschlicher Gehalt“, und eine Schauspielerleistung, die „zu einem Erlebnis von seltener Eindringlichkeit“ führt in einem „durch und durch realistischen Film“. Die literarische Vorlage war John Galsworthy’s bitter-sarkastische Novelle „Die Ersten und die Letzten“. Für die Bundesrepublik musste daraus ein Bibelspruch werden. Ahnte niemand, dass diese Mischung unweigerlich zum Kater führte?

In der Katholischen Kirche gab es am Sonntag drei Formen des Gottesdienstes: Die Frühmesse für alle, die sowieso jeden Tag frühmorgens zur Kirche gingen; die Kinder- und Jugendmesse etwa um 9 Uhr; und das Hochamt am späten Vormittag, die feierliche Messe zur Einstimmung auf den Sonntag. Im Genre der Problemfilme will dieser Film „um den ewigen Konflikt von Schuld und Sühne“ (Programmheft) das Hochamt sein; angepriesen wird wie eine Promilleangabe auf der Schnapsflasche „ein starker menschlicher Gehalt“, und eine Schauspielerleistung, die „zu einem Erlebnis von seltener Eindringlichkeit“ führt in einem „durch und durch realistischen Film“. Die literarische Vorlage war John Galsworthy’s bitter-sarkastische Novelle „Die Ersten und die Letzten“. Für die Bundesrepublik musste daraus ein Bibelspruch werden. Ahnte niemand, dass diese Mischung unweigerlich zum Kater führte?