Geschichten der Freundschaft – Dem Gedächtnis Walter Benjamins (WDR/arte 2010, 53 Minuten). Film von David Wittenberg

1. Die Sprachebene ist hier autonom, bildet in einem dichten Gewebe aus Text-, Brief- und Gedichtstellen die Beziehungen einer Handvoll Menschen ab – beginnend mit dem Brief von Theodor W. Adorno vom 8. Oktober 1940 aus New York an Gershom Scholem in Jerusalem, in dem er ihm mitteilt, dass Benjamin sich das Leben genommen hat. „Ich weiss überhaupt nicht, wie es nach dem Tod von Walter weitergehen soll.“

Ein Leben zwischen zwei Weltkriegen, die frühe und enge Freundschaft Walter Benjamins und Gershom Scholems – beide ergreifen nicht den vom Elternhaus gewünschten Brotberuf, sind von „des Kaisers deutscher Armee“ ausgeschlossen (Benjamin wegen Ischias, Scholem wegen „Schwachsinns“!), Benjamin „überlebt mit viel Glück in der Schweiz“. Entscheidende Gespräche zwischen den beiden finden bei Wanderungen im Berner Oberland und an der Uni Bern statt (Bekanntschaft auch mit Ernst Bloch, Lektüre von „Geist der Utopie“); Annäherung aneinander über Gedichte und Volksliedhaftes (der späte Hölderlin, Rilke, Eichendorff und Mörike): „Für Scholem galt deutsche Kultur.“ Benjamin sieht eine „mangelnde jüdische Orientierung in seiner Kindheit“ – folgt aber nicht der zionistischen Ausrichtung seines Freundes (dessen Sprachkenntnisse und umfassende Studien des Talmud und der jüdischen Mystik er gleichwohl bewundert). Das Desaster des ersten Weltkriegs: die, die zurückkommen, sind versehrt, verstummt, „nicht reicher, ärmer an mittelbarer Erfahrung“. „Denn nie sind Erfahrungen gründlicher Lügen gestraft worden als die strategischen durch den Stellungskrieg, die wirtschaftlichen durch die Inflation, die körperlichen durch den Hunger, die sittlichen durch die Machthaber.“ „Die deutschen Generäle verkünden, sie hätten im Weltkrieg doch gesiegt“ – Attentate auf prominente Juden, Terror, Plünderungen, Überfälle. „Von 1923 bis 1932 wurden 189 jüdische Friedhöfe zerstört.“ „Der Kaiser, der mal Wilhelm der II. war, der schon viel an Wahnvorstellungen produziert hatte, sitzt in Holland und findet Nazis gut und meint: Juden loswerden. Am besten mit Gas.“ 1921 ewirbt Benjamin Klees Bild „Angelus Novus“, das ihn fortan durchs Leben begleitet. „Was heisst Fortschritt?“ „Der messianische Ton der Romantiker.“ Die Aufklärung. Das Gartenreich Wörlitz bei Dessau („hier war ein Anfang um die Emanzipation der Juden“), das 15 Kilometer entfernte Bauhaus. Klee, Kandinsky, die französischen Surrealisten, die Proust-Übersetzungen. „Benjamin liebt amerikanische Groteksfilme, Chaplin.“ „Kitsch, Trödel, Reklame, Mythen des Films: eine Stadtlandschaft der Träume kurz vor dem Erwachen.“ Die Gespräche, die Freundschaft mit Bertolt Brecht. Die Hinneigung zur französischen Kultur – das Projekt einer „Urgeschichte der Moderne“ anhand Paris. Eine Karriere an der Universität war Benjamin verwehrt: freigesetzt, in existentieller Unsicherheit, bringt er seine einzigartigen Texte hervor. Auf Ibiza (1932 und 1933) erneute Arbeit an „Berliner Kindheit um neunzehnhundert“. Kafka und das Volkslied vom „bucklicht Männlein“. 1940 soll der „Angelus Novus“ in bedrängter Lage veräussert werden. Lisa Fittko. „Die Freunde waren sein Archiv.“ Bericht über den Nachlass. „Arbeit des Eingedenkens.“

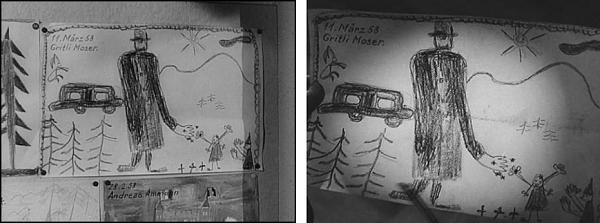

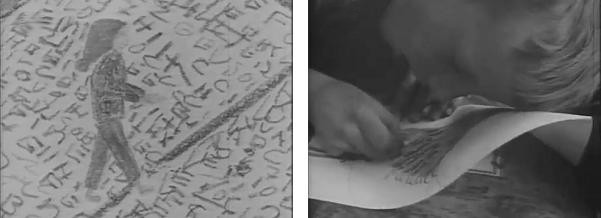

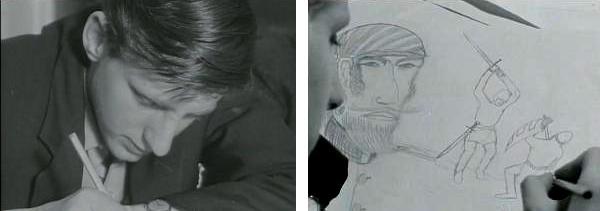

2. Die Bildebene – strikte Gegenwart. Was enthält diese Gegenwart noch von dem, was da ausgeführt wird? Das Opake der Bilder wirkt irgendwie faszinierend – nicht durchgängig, aber immer wieder mal. Der Standpunkt ist oft etwas ‚abseitig’ gewählt, wie ‚leicht verschoben’ – also genau richtig, auf diesem Abseits beharrend. Die Ansicht des Reichstags, die menschlichen Gestalten, die sich im Rund der Glas-Kuppel vorwärts bewegen – ein Blick auf einen fremden Planeten. Die Siegessäule, die in Benjamins Kindheit hineinragte, „als Verkehrsmittelpunkt“ am jetzigen, von den Nazis gewählten Standort. Ein Hin und Her zwischen Paris und Berlin. Ibiza. Die Passagen. Die französisch-spanische Grenze, Port Bou. Die Friedhofsmauer mit dem Tor. Das Meer. Der Bahnhof Grunewald. Der Bahnhof Austerlitz. Das ‚Mémorial de la Shoah’ in Paris.

Die fotografischen Schwarz-Weiss-Dokumente, die in die farbige Materie dieser Gegenwart hineingesetzt sind, kommen von weit her – wirken wie ‚hinübergerettet’. Porträts von Benjamin, Scholem, Adorno, Gretel Karplus, später Gretel Adorno. Pariser-Fotografien von Germaine Krull. Das Porträt von Germaine Krull. Der Umschlag für die „Einbahnstrasse“ (1928) von Sasha Stone. Bertolt Brecht. Benjamin und Brecht in Dänemark im Freien bei einer Partie Schach. Das Visum nach Palästina, das verfallen ist. Identitätskarten, Bibliotheksausweis. Gesichter der „Spezialisten des Massenmords“ (die Hälfte mit Doktortitel), Teilnehmer an der Wannseevilla-Konferenz: „fünfzehn sogenannte gebildete Männer, die mit Eifer und Elan dabeiwaren.“

Ein einziger Filmausschnitt aus dem Archiv: Autorennen auf der Avus – der Zwischentitel: „Plötzlich Regen …“ – zu dem Metall- und Menschen-Chaos ist die markante Stimme Brechts mit dem ‚Lied von der Unzulänglichkeit des menschlichen Strebens’ zu hören.

3. „Mein Leben so gut wie mein Denken bewegen sich in extremen Positionen.“ Ein Denken, das sich an seiner Basis – der Sicherheit des Körperlichen – gefährdet sieht, wird mit einer schärferen Wahrnehmung einhergehen. Es wird sich vorwagen müssen, wird um sich schauen, umsichtig sein, sehen und hören, wie die Situation im Moment ist, abschätzen, was der nächste Moment bringt, was die Zukunft. „Antizipierendes Bewusstsein“. Die Sphäre des Traums rückt an die Realität des eigenen Lebens heran: nicht in psychologischem Sinn – es geht um die ‚Winke’, die im Traum stecken. Die Gefährdung macht, dass man seine Fühler ständig ausstrecken muss, die Nazigefahr schon 1922 wittert. Ein Schreiben und Denken, das nuanciert, sich unendlich verfeinert, um ‚hinter die Dinge zu kommen’. (Darin, daneben, nichtsdestotrotz natürlich auch das Bedürfnis, sein Leben abzusichern, Geldnöte zu beheben, zu einer Position zu kommen.)

In der „Einbahnstrasse“ gibt es den Eintrag vom Instinktverlust des ‚Inflationsmenschen’ – ein Eintrag, den Adorno 1955 aufnimmt in dem kurzen Text über ‚Benjamins „Einbahnstrasse“’: „Der Weltlauf hat Benjamins ursprünglich der Politik abgewandtes, metaphysisches Ingenium gezwungen, seine Regungen in politische umzusetzen. Zum Dank für solche Entäusserung sind ihm – schon während der Inflation der ersten Jahre nach 1918 – gesellschaftliche Einsichten zuteil geworden, die heute noch gelten wie damals, und in denen die Prognose des Unheils beschlossen liegt, dessen Opfer Benjamin selber wurde. So heisst es in der ‚Reise durch die deutsche Inflation’: ‚Eine sonderbare Paradoxie: die Leute haben nur das engherzigste Privatinteresse im Sinne, wenn sie handeln, zugleich aber werden sie in ihrem Verhalten mehr als jemals bestimmt durch die Instinkte der Masse. Und mehr als jemals sind die Masseninstinkte irr und dem Leben fremd geworden.’“ („Über Walter Benjamin“, Frankfurt am Main 1968, S. 60).

Es scheint, als wolle Adorno – bei der Frage, weshalb sich Benjamin nicht zu retten vermochte – dieses Zitat (und die Instinktunsicherheit) auf den Urheber zurückwenden: darin versteckt ist ja die Kontroverse über die Freundschaft mit Brecht und dessen Einfluss auf Benjamin. (Was wiederum zur Kontroverse Heißenbüttel – Adorno führte, indem jener diesem vorwarf, diese Seite Benjamins zu unterdrücken.)

4. Den Film von David Wittenberg kann man sich als in Wort und Bild gefasstes Exempel für die jüdische Diaspora ansehen. („Die Israelis sind keine Juden“, ist anderswo gesagt worden.) Es geht darin, wie fragmentarisch auch immer und Kontroversen nur nebenbei aufgreifend, um diese Handvoll in alle Welt zerstreuten Menschen, ihren Zusammenhalt und ihr Schicksal.

Die Kraft der einen Stimme – ein männlicher Sprecher – stiftet sozusagen den verlorenen Zusammenhang, der eine Text nimmt das Verzettelte, Disparate in sich auf, macht es sich zu eigen und bringt es fast beschwörend zur Sprache. Was sich vermittelt ist eine Dringlichkeit des Redens, die vormals eine des Denkens und Schreibens war. Die Ebene der Bilder ist dazugesetzt, auch zugeordnet, und doch relativ autonom – im losen Zusammenhang mit dem Gesagten, Ausgeführten. Keine Beweisführung, blosse Evidenz der Gegenwart – und als Verfahren weitab von dem, was der philosemitische Zeitgeist (mit seinen Bocksprüngen und seiner Staatsräson) so produziert. Schon deshalb also wohltuend.