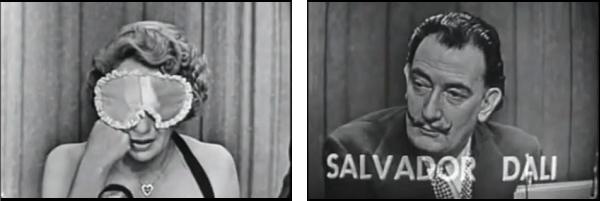

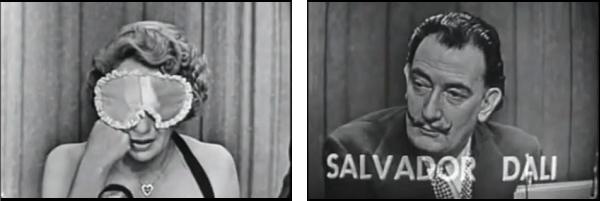

Ich bin bekennender Dali-Fan, seit ich auf Youtube seinen legendären Auftritt in der amerikanischen Version von „Was bin ich?“ gesehen habe. Dort antwortete er 1957 auf jede Frage mit „Yes“, auch wenn das ratlose Rate-Team wissen wollte, ob er vielleicht Sportler sei.

Der kürzlich verstorbene José Montes-Baquer hat (im Interview mit Christopher Jones) erzählt, unter welch seltsamen Umständen es zur Zusammenarbeit mit Salvador Dali kam. Vermittelt durch die italienische Prinzessin Vicky Alliata (Übersetzerin von Tolkien und Enzensberger), bekam er den Termin für eine Audienz, um 11:11 Uhr, im St. Regis Hotel an der New Yorker 5th Avenue, wo Dalí sein Winterquartier aufgeschlagen hatte.

„Dalí führte uns in einen der von ihm gemieteten Salons, fand aber keinen Lichtschalter. Wir stolperten über Möbelstücke, Dali ertastete mit seinem Stock einen Tisch und bat uns Platz zu nehmen zum Gespräch, im Dunkeln, als wäre es das Normalste auf der Welt. Ich hatte kaum ein paar Worte gesagt, als er brüllte: ‚DA! – DA! – DALÍ!‘ Und in normaleren Ton fuhr Dali fort: ‚Dalí ist ein Universalgenie. Deshalb nähern sich ihm täglich Hunderte um sich zu bereichern. Aber sie wissen nicht, dass Dalí sowohl Universalgenie als auch intellektueller Vampir ist, der sich bereichert an denen, die sich ihm nähern.‘ In diesem Moment gingen die Lampen an. Einer seiner Assistenten hatte das Gebrüll gehört und den Lichtschalter betätigt.

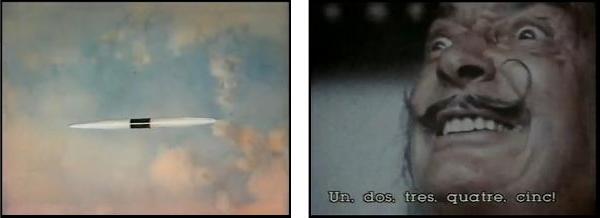

Dann nahm Dalí einen Stift aus der Tasche. Aus elfenbeinfarbenem Plastik mit einem Ring aus Kupfer um die Mitte. Er sagte: ‚In diesem sauberen und aseptischen Land hat die erstaunliche Vielfalt der Rostfarben an den Urinalen dieses luxuriösen Hotels meine Aufmerksamkeit geweckt. Deshalb urinierte ich in den vergangenen Wochen über den Kupferring dieses Kugelschreibers, um die herrlichen Strukturen zu erzielen, die Sie mit ihrer Kamera und ihren Optiken auffinden werden. Schon mit bloßem Auge kann ich Dalí auf dem Mond sehen, oder Dalí kaffeeschlürfend auf den Champs Élysées. Nehmen Sie dieses magische Objekt, arbeiten Sie damit, und wenn sie interessante Resultate erzielen, werden wir einen Film zusammen machen.'“

Und so geschah es.

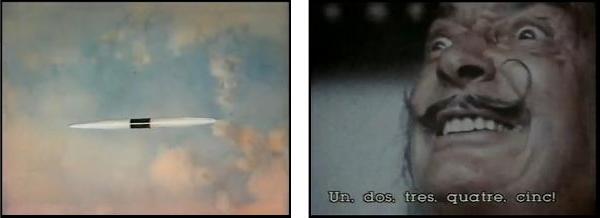

Impressions de la Haute Mongolie (1976) ist eine einzigartige WDR-Produktion, reich an Humor und Halluzinationen, mit einem Soundtrack, für den Ingfried Hoffmann die schönsten Hits von Beethoven, Wagner und Debussy mit psychedelischer Finesse arrangierte. Zum „Trip-LSD-total!“, den Dali im Film lautstark ankündigt, mag das Youtube-Betrachten wohl kaum werden; meine VHS-Aufzeichnung ist da schon tauglicher. Die einzige Vertragsbedingung des Universalgenies war übrigens eine 35mm Kopie der „Homage an Raymond Roussel“, für sein eigenes Museum in Figueres.

Dali hat Montes-Baquer einen Rat mit auf den Weg gegeben: „Der entscheidende Moment bei der Produktion eines Films ist, wenn du die Kraft des Willens benötigst, deinen Produzenten zu überzeugen, dass, falls der Film nicht gemacht wird, die Welt, wie wir sie kennen, zu Ende geht.“

Vorstellbar. Die Drehbuchautoren von Les Trottoirs de Stuttgart (1976) haben sich inspirieren lassen von einer Prophezeiung des damaligen Ministerpräsidenten Filbinger: es würden “zum Ende des Jahrzehnts in Baden-Württemberg die ersten Lichter ausgehen”, wollte man darauf verzichten, 13 neue Kernkraftwerke zu bauen. Fünf davon im Rheintal, aus dem die Menschen, nach dem Plan von Sachverständigen, umgesiedelt werden sollten in die Seitentäler des Rheins. ****

Eine Jules Verne Verfilmung von Alfred Vohrer könnte so aussehen. Ein degenerierter Neffe von Kapitän Nemo reist um die Welt und unterbreitet überall da, wo es Kopfbahnhöfe gibt, seine Baupläne für einen atomgetriebenen Tunnelbohrpanzer. In New York, Paris, Rom, London, Mailand, Zürich, Frankfurt und München wird er ausgelacht; in Stuttgart hört man ihm zu. Dass er quer zu den bestehenden Gleisen bohren möchte, müsste stutzig machen. Doch Grundstücksspekulationen begünstigen sein irres Vorhaben…

Der Gedanke lässt mich nicht los: Ginge es aktuell in Stuttgart nur um Millionen, statt um Milliarden, wäre das Projekt längst vom Tisch. ****

Too big to fail. Darum geht es auch in The Other Guys / Die etwas anderen Cops (von Adam McCay, 2010, mit Will Ferrell, Mark Wahlberg und Eva Mendes.) Ein Film, den man nicht verpassen sollte.

Will Ferrell hat kürzlich angemahnt, Unterwasserstädte, unsere einst vorausgesagten Wohnorte, gäbe es immer noch nicht. Wenn wenigstens eine einzige Unterwasserstadt gebaut würde, das wäre doch nicht zuviel verlangt.

Den vier Bahnsteigen im zukünftigen Stuttgart wird man Namen geben, denn lediglich vier Stück werden es noch sein, und Nummern würden die geringe Zahl zu sehr verdeutlichen. Deshalb also Namen. Im Gespräch sind Vorschläge wie „Kriemhilds Rache“ und „Etzels Burg“. Betrachtet man einigermaßen realistische, also angemessen dunkle, nicht blendend weiße Darstellungen des geplanten unterirdischen Bahnhofs, und betrachtet man diese lange genug, dann sieht man plötzlich den blubbernden Teig aus Quellgips und Mineralwasser, der sich bis zur feierlichen Eröffnung im Jahr 2525 durch die engbemessenen Tunnel schiebt.