Langtexthinweis

Auf der Seite Lange Texte steht der Beitrag Carl Theodor Dreyer – Einige Dispositionen zu einem Klassiker von Wolfgang Schmidt zum Lesen bereit.

Auf der Seite Lange Texte steht der Beitrag Carl Theodor Dreyer – Einige Dispositionen zu einem Klassiker von Wolfgang Schmidt zum Lesen bereit.

26. Oktober 1937 – 4. Mai 2010

»Der Stil, das kommt ganz von allein. Man weiß, man hat eine 16mm-Kamera, man dreht aus der Hand, hat kein Licht, keine Schienen… das macht den Stil aus. Er wird hauptsächlich vom Regisseur bestimmt. Er sagt mir: hier fangen wir an, dann folgst du ihr bis dahin, dann eine Großaufnahme usw. – man sieht dann sehr deutlich den Stil des Films. Natürlich läßt Jacques [Rivette] mir trotzdem große Freiheit. Er schaut nur manchmal durch den Sucher. Bei Handkamera geht das nicht. Trotzdem weiß er sehr genau, wie das Bild aussehen wird. Er kennt die Objektive, er weiß, wenn ich einen Meter fünfzig Entfernung habe, dann hört das Bild hier auf, und bei zwei Metern dort.

[…]

Andererseits mag ich auch die andere Art zu arbeiten. Bei Duelle zum Beispiel hatten wir alle technischen Mittel, Licht, alles. Die Kameraarbeit war sehr sorgfältig vorbereitet. Alles andere auch. Die ganze Inszenierung, die Bewegungen der Schauspieler, bis zu den Kamerafahrten – das war sehr sorgfältig ausgearbeitet. Ich mag beides. Mit nichts zu arbeiten oder mit sehr viel technischer Ausrüstung.«

[Manfred Blank, Harun Farocki und Susanne Röckel: Gespräch mit William Lubtchansky, in: Filmkritik 9/1982, S. 426-427. Aus dem Französischen von Susanne Röckel]

Auf der Seite Lange Texte ist der Beitrag MIT HARUN LERNEN von Wolfgang Schmidt eingestellt. Dabei handelt es sich um den deutschen Originaltext des Artikels:

Learning with Harun

in: Ehmann, Antje; Eshun, Kodwo (Hrsg.):

Harun Farocki – Against what? Against whom?

Koenig Books Ltd., London 2009, S. 166-170

The Disorderly Orderly, Frank Tashlin, 1964

Neuss, 2010

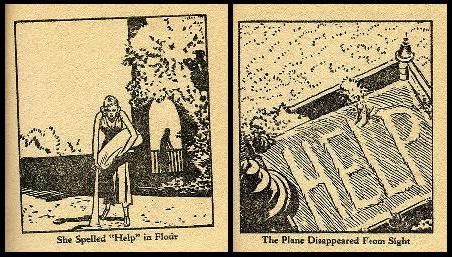

Terry, Milton Caniff, 1944

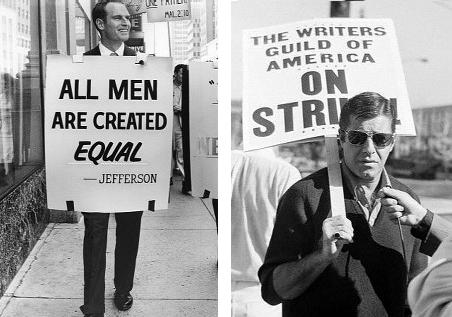

Charlton Heston, Oklahoma City, 1961; Jerry Lewis, Los Angeles, 1973.

Costa Brava, 2001

Es ist mir ein Vergnügen, hier auf Jacques Lizènes je circa einminütige Dokumentationen TENTATIVE DE DRESSAGE D’UNE CAMÉRA und TENTATIVE D’ECHAPPER À LA SURVEILLANCE D’UNE CAMÉRA – beide von 1971 – hinzuweisen. Hier der YouTube-Link.

Gestern nachmittag um 15:05 kannte ich Jacques Lizène noch nicht, das gebe ich gerne zu, aber um 15:06 bekam ich zu meinem Glück eine Mail, die mich mit diesem großartigen Künstler bekannt machte. Die beiden Clips zeigen exakt das, was die Titel in Aussicht stellen: Den Versuch, eine Kamera zu dressieren im einen Fall, den Versuch, der Überwachung durch eine Kamera zu entkommen im anderen.

Lizène, der aus Lüttich kommt und sich selbst verschiedentlich als „Petit maître de la médiocrité“ bezeichnet, ist ein großer Humorist, man achte – trotz der schlechten Qualität des Videos – nur auf seinen Gesichtsausdruck im Dressurfilm und auf die schleichenden Bewegungen im Fluchtversuch. Mich erinnerte der erste Film an Baldessaris TEACHING A PLANT THE ALPHABET von 1972, aber wo Baldessari mit einem unbeirrbaren Deadpan-Stoizismus agiert, schlägt sich Lizène ganz auf die Seite des agilen Slapstick. An Broodthaers darf man wohl auch denken. Übrigens sind, um den ersten der beiden Clips zu verstehen, keine Französischkenntnisse nötig. Der zweite ist sowieso stumm.

Wäre das ganze nicht von 1971, würde es schon jetzt zu den besten Filmen von 2010 gehören. Das heißt: Filme gehören ja in das Jahr, in dem man sie kennenlernt, insofern: Einer der besten Filme von 2010.

[Vielen Dank an Andreas Hirsch für die Email.]

Augmented Reality, erläuterte einer, funktioniert so: Leute programmieren eine virtuelle grafische Schicht und legen sie über das, was wir als Realität kennen. Sie überziehen die Umgebung mit einer bedruckbaren Klarsichtfolie, die im normalen Leben nicht wahrzunehmen ist. Sichtbar wird diese Folie, wenn man sein Telefon, also genauer: die Kamera des Telefons, irgendwohin hält. Auf einer Wand steht dann: »Ich war hier«, oder in der Luft schwebt »Das, was Sie da grad sehen, ist der Kölner Dom«.

In einem YouTube-Clip hatte er eine Frau die Vorzüge der Augmented Reality preisen sehen. Sie war sehr aufgeregt bei dem Gedanken, wie man der realen Welt jetzt eine zweite Welt voller kommunikativer Möglichkeiten hinzufügen könne. In der zweiten Hälfte ihres Vortrags kam sie, erinnerte er sich, nicht auf Arthur Schnitzlers Erzählung »Ich« von 1917 zu sprechen, in der jemand seiner Existenz immer unsicherer wird und deshalb beginnt, die Möbel und Menschen in seiner Umgebung mit kleinen Zetteln zu versehen. Auf den Zetteln steht »Tisch«, »Spiegel«, »Bett«, »Ehefrau« und so weiter, und er klebt diese Zettel auf den Tisch, den Spiegel, das Bett, die Ehefrau; das beruhigt ihn ein bisschen. Ende und Höhepunkt der Erzählung sei (wenn er das richtig in Erinnerung habe), dass der arme Mann völlig verwirrt und erschöpft – oder ist er sogar tot, ja, doch, wahrscheinlich ist er eher tot – in seinem Zimmer gefunden wird. Auf seinem Rücken findet man einen Zettel mit dem Wort »Ich«.

Verstehe, warf ein anderer ein, aber wo wir grad von diesen neuen Beschriftungen der Welt reden, das ist doch nichts anderes als virtuelles Reviermarkenpinkeln, und die Großkapitalisten – er neigte zu vulgärmarxistischen Ansichten und gefiel sich in der Verwendung anachronistischer Politterminologie – sind sowieso die ersten, die sich die Technik zu eigen machen würden und die hübsche Klarsichtfolie von oben bis unten mit Werbebannern vollpinseln. Erst pflastern sie die wirkliche Welt zu mit Werbung, beklagte er sich, und wenn die voll ist, machen sie einfach in der virtuellen Welt weiter. »Starbucks 200 Meter rechts«. Und was ist eigentlich aus dem Second Life geworden? Muss man sich das als Geisterstadt 2.0 vorstellen, ein Update der verblassten Straßenraster, die er aus dem Flugzeug östlich von Los Angeles im Wüstensand gesehen hatte?

Einem wiederum anderen fiel zu diesem Thema Julius von Bismarcks Fulgurator ein. Der Fulgurator ist ein findig umgebauter Fotoapparat, der auf das Blitzlichtsignal anderer Fotografen reagiert. In exakt dem Moment, in dem jemand in der Nähe den Auslöser seines Fotoapparats betätigt, projiziert das Gerät ein zweites Bild in das fremde Bildmotiv hinein. Das ist wie eine Art kurzzeitige Tätowierung der Realität, ein Stempel, der kurz aufblitzt, aber fremde Fotografien dauerhaft kontaminiert: Leute fotografieren das Schild am Checkpoint-Charlie und sehen auf ihrem Bild stattdessen die Information, wie viele Mexikaner jährlich beim Versuch sterben, die US-amerikanische Grenze zu überqueren. Am Tiananmen-Platz fliegt über das tausendfach fotografierte Mao-Porträt plötzlich eine Friedenstaube. Klaus Wowereit trägt auf den Fotos der Pressefotografen ein O2-Logo am Revers. Die Blicke der fulgurisierten Touristen und Pressefotografen sind einigermaßen verwirrt, sie vergleichen die unveränderte Realität mit ihrem augmentierten Abzug, reiben sich die Augen und wissen nicht genau, woran sie zweifeln sollen. Julius von Bismarck, Erfinder und Inhaber des Patents, prognostiziert Klagen von Leuten, die ihn der Manipulation ihrer Fotos bezichtigen. Im Prinzip freut er sich aber auf einen Prozess, denn die Sache liege ja klar zu Tage. Nicht die Fotos manipuliere er, sondern das, was die Leute fotografieren, da ist er juristisch auf der sicheren Seite.

Andersherum erging es mir am Ostersamstag. Am Beginn des Finales von FÄHRMANN MARIA begleitet Maria (Sibylle Schmitz) den Tod in eine Kirche. Sie geht in den Glockenturm und zieht am Seil. Ich glaube, sie will die Dorfbevölkerung und ihren todgeweihten Geliebten in der Fährhütte warnen. Das Seil bewegt sich auf und ab und der Klöppel schlägt ein ums andere Mal an den Glockenrand. Aber es ist kein Laut zu hören, nur gespenstische Stille. Ich traute meinen Ohren nicht, denn in genau dem Moment, an dem die Filmglocken den Dienst versagten, setzte ein Klang ein, der nicht aus dem Film, sondern von draußen zu kommen schien. Ich öffnete die Balkontür und hörte jetzt ganz klar und deutlich die Glocken, die in der Kirche nebenan gerade zur Ostermesse geläutet wurden.

* Leucothéa.

Eine Zeitschrift mit Texten, Fotos und bewegten Bildern die lose bis eng mit Straub und Huillet verbunden sind.

* Jean-Marie Straub et Danièle Huillet. Des films et leurs sites

Eine umfassende Seite, deren Umfang und Navigation ich noch nicht ganz verstanden habe, die sich aber in vielfältiger Weise um die Verbreitung und Diskussion der Filme von Straub/Huillet kümmern soll.

Beides, hélas, vorerst nur auf Französisch.

Ich bin überzeugt, dass Schwimmen für den Menschen genauso natürlich ist wie für eine Ente. (Herman Melville: Typee, 1846)

Rose Rolando, alias Rosa Covarrubias, Woman (Maurice Tourneur, 1918)

Als ich im Dezember etwas über den Unterwasserfilmpionier und Erfinder John Ernest Williamson schrieb, hätte ich auf einen Artikel von Brian Taves hinweisen sollen, aus dem nicht nur einiges über den Film With Williamson Beneath the Sea (1932) zu erfahren ist, sondern nebenbei auch ein wenig über Maurice Tourneur.

Williamson lieh dem Regisseur 1919 seine Tiefseeröhre für das Finale von The White Heather, ein Duell zwischen zwei Tauchern. Als großangelegte Zusammenarbeit von Williamson und Tourneur war Jules Vernes The Mysterious Island geplant. Aber daraus wurde nichts. Maurice Tourneur stritt sich mit MGM, brach die Arbeit ab und verließ, nach 12 Jahren in Hollywood, die USA.

1926. Auf dem Buchrücken von Harry Waldmans Monographie ist diese Jahreszahl versehentlich Tourneurs Todesdatum.

Maurice Tourneur (1873 – 1961), geboren und gestorben in Paris, war erst Buchillustrator, zuletzt französischer Übersetzer amerikanischer Krimis, in der Mitte seines Lebens einer der Großen seiner Generation. Neben ihm: Griffith, De Mille, King und Walsh. Ford und Vidor waren fast zwanzig Jahre jünger als Tourneur. Er verfilmte Leroux (Le Mystere de la chambre jaune, 1913), Maeterlinck (The Blue Bird, 1918), Conrad (Victory, 1919), Stevenson (Treasure Island, 1920).

Immer wieder wird die Frage gestellt: Wie konnte Maurice Tourneur in Vergessenheit geraten?

Maurice Tourneur beim Dreh von The White Heather, 1919 (Via México)

1920 sagte er über das Kino: „It is the most significant instrument for bringing together nations and classes because it shows us in the most rapid and forceful way how human beings resemble each other, how the color of their skin or their language does not prevent their hearts from beating in a similar manner. More through the cinema than through the efforts of diplomats, men will realize their needs, aspirations and joys and will stop considering others as strangers.“

Im Kapitel Subjects for further research schwärmt Sarris (in „The American Cinema“) von „Barbara Bedford’s expressively pervers performance“ in The Last of the Mohicans (1920). In Woman war, nach Meinung der New York Times, Adam beeindruckend primitiv, aber Eva eine „modern lady minus her clothes“.

Woman erzählt episodisch vom Paradies, von Claudius und Messalina, Heloise und Abelard, einem bretonischen Fischer und einer Meerjungfrau. Bei den Dreharbeiten ertrank der bedeutende Kameramann John van der Broek. Im Jahr darauf lernte Tourneur, eigens für die Dreharbeiten von The White Heather, das Tauchen. Das war 1919, in dem Jahr, in dem Tourneurs fünfzehnjähriger Sohn Jacques amerikanischer Staatsbürger wurde. Es heißt, lange bevor es Mode wurde, habe sich Maurice Tourneur psychoanalysieren lassen. Stimmt es, was Peter Nau schreibt, dass der Mensch in Unterwasserfilmen einen Blick auf die eigenen Ursprünge wirft?

Jane Randolph, Cat People (Jacques Tourneur, 1942)

Elaine Morgan hat dargelegt, dass Primaten vor der Bedrohung durch Raubkatzen vom trockenen Land ins flache Küstenwasser flohen, wo sie im Laufe von etwa zwölf Millionen Jahren ihr Fell gegen eine wärmende Unterhautfettschicht austauschten und, indem sie den Kopf über Wasser hielten, den aufrechten Gang erlernten.

„Viele Eigenschaften, die als ‚einzigartig‘ beim Menschen bezeichnet werden, sind nur unter Landsäugern einzigartig. Für die meisten von ihnen finden wir, wie wir sehen werden, sobald wir die wasserbewohnenden Säuger betrachten, Parallelen in Mengen. (…) Weshalb entwickelte Homo sapiens den größten Penis von allen lebenden Primaten? (…) Weshalb schaltete er vom Aufreiten von hinten um auf die frontale Annäherung? Und auch hier werden Sie vielleicht nicht gleich bereit sein zu glauben, das stete sexuelle Verhalten des Mannes stehe in irgendwelchem Zusammenhang mit einer im Wasser verbrachten Phase seiner Geschichte. Doch wenn Sie sich erst vergegenwärtigen, dass praktisch alle Landsäugetiere die sexuelle Annäherung von hinten und praktisch alle Wassersäuger die frontale Annäherung dabei benutzen, dann werden Sie mindestens argwöhnen, dass das nicht reiner Zufall sein kann.“ (Elaine Morgan: The Descent of Woman, 1972)

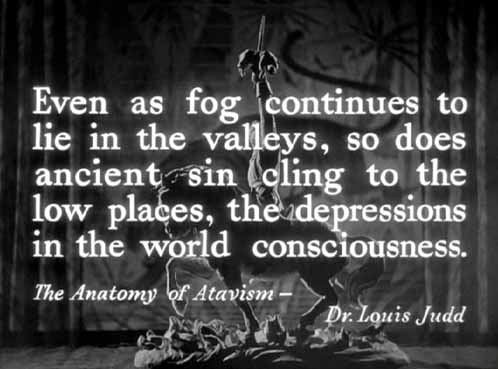

Dass aus dieser Wandlung (ausführlich nachzulesen in Klaus Theweleits „Männerphantasien“, 1977) dann Grausamkeit und Sprache hervorgingen, sei hier nur nebenbei erwähnt; …so does ancient sin cling to the low places, the depressions in the world consciousness.

Mit dieser Schrifttafel beginnt Cat People von Jacques Tourneur. Beim wunderbaren Produzenten Val Lewton waren solche Anfänge üblich. Der zitierte Autor ist eine blanke Erfindung. Tom Conway spielt im Film den zwielichtigen Dr. Louis Judd.

Schöne Musik dazu: You narcissistic arsehole / Oh you nasty, nasty man! (Kate Miller-Heidke).

+

Zum Unterwasserfilm gibt es viel zu lesen im brandneuen Sonderheft 13 von „Kolik.Film“.