the red shoes display

Rachel Hall, daughter of The Red Shoes star Moira Shearer, holding the original pair of slippers her mother danced in.

Rachel Hall, daughter of The Red Shoes star Moira Shearer, holding the original pair of slippers her mother danced in.

Die Geschichte vom Filmliebhaber, der sich die geographisch zu weit entfernte Festivalretrospektive auf der heimischen Festplatte so vollständig wie möglich zusammenstellte, ohne dabei vorauszusehen, dass die parallel zur Kinoreihe gestarteten Privatvorstellungen nach wenigen Tagen mangels Zuschauerinteresse eingestellt werden mussten.

[von www.brucebaillie.net – Inzwischen sind beide DVDs erschienen, es sind gebrannte DVDs in sehr schöner Aufmachung, mit Photos aus Baillies Leben, teils wohl auch solchen, die er selbst gemacht hat. DVD I (»Five Favorites by Bruce Baillie«) enthält TUNG, MASS FOR THE DAKOTA SIOUX, VALENTIN DE LAS SIERRAS, CASTRO STREET und ALL MY LIFE. Auf DVD II sind HERE I AM und QUIXOTE. Bestellbar direkt bei Canyon Cinema für $ 50 pro Stück, beim derzeitigen Dollarkurs kommt das incl. Versand bei ca. 38 € raus. Absolut empfehlenswert.]

[Hollis Frampton: Letter to Donald Richie, January 7, 1973; Richie war damals Kurator am MUSEUM OF MODERN ART in New York und hatte Frampton im Dezember zu einer vollständigen Retrospektive seiner Arbeiten eingeladen. Eine Transkription des Briefs ist auch abgedruckt im sehr schönen Band On the Camera Arts and Consecutive Matters. The Writings of Hollis Frampton, edited and with an Introduction by Bruce Jenkins, Cambridge/Mass.: MIT 2009; dort S. 159-162]

heute WDR 3 23:05 und morgen 1live „Minutentexte“ Night of the Hunter.

Von Volker Pantenburg und Michael Baute

June Lockhart – She-Wolf of London – Jean Yarbrough – 1946

Three Godfathers – John Ford – 1948

Dana Andrews – Night of the Demon – Jacques Tourneur – 1957

Frank Sinatra – Some Came Running – Vincente Minnelli – 1958

Jean Pierre Leaud – Les quatre cents coups – Francois Truffaut – 1959

Marnie – Alfred Hitchcock – 1964

Robert de Niro – Hi Mom – Brian de Palma – 1970

Tatum O’Neal – Paper Moon – Peter Bogdanovich – 1973

La Fine dell’innocenza – Massimo Dallamano – 1976

Airplane! – David Zucker & Jim Abrahams & Jerry Zucker – 1980

After Hours – Martin Scorsese – 1984

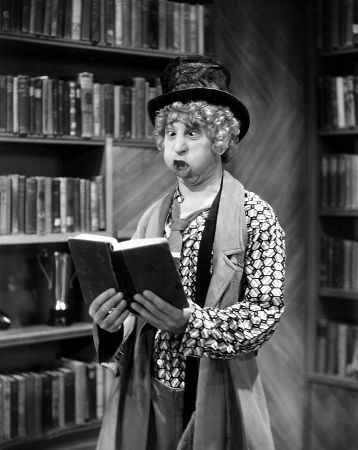

Harpo Marx – Horse Feathers – Norman Z. McLeod – 1932

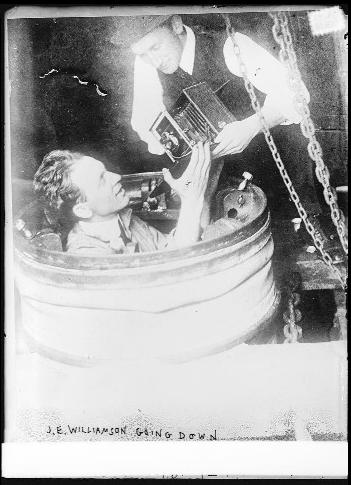

Die Erfindung seines Vaters, eine akkordeonartige flexible Röhre für Schiffsreparaturen und Bergungsarbeiten auf See, nutzte der Sohn erstmals 1912 zum Zwecke der Meersfotografie – und ab 1914 für die Filmproduktion.

Der Unterwasserfilmpionier John Ernest Williamson (1881-1966) versorgte Universal (Twenty Thousand Leagues under the Sea, 1916) und MGM (The Mysterious Island, 1926-29) mit Szenen an Originalschauplätzen. Den großen Naturkundemuseen in Chikago und New York verschaffte er Material zur Anschauung.

Die meisten seiner Filme sind verschollen. In Wonders of the Sea machte er sich 1922 „vor den Bahamas auf die Suche nach einem Seemonster. Ein Dokumentarfilm mit sichtlich für die Kamera gespielten Szenen, teils heiter, teils aufregend (Attacken von Oktopus und Hai), mithin: das genredefinierende Film-Meeresabenteuer.“ (Christoph Huber)

In Under the Sea (1929) steigt Williamson mit Frau und Baby in die Tiefseeröhre hinab, während einheimische Fischer für das Field-Museum baumgroße schneeweiße Korallen an Land schaffen. Mit vereinten Kräften wird am Ende ein lebendiger Hai auf den Strand gezerrt, getötet und in Gips abgedruckt. Ein traumhafter Film über Arbeit und Tod.

1917 hat Williamson ein bemerkenswertes Patent angemeldet: „zur künstlichen Herstellung lebensechter Bewegungen unbelebter Objekte“, insbesondere zur Simulation der Bewegungen von Unterwasserkreaturen. Er hatte rausgefunden, wie deren Unberechenbarkeit mechanisch erzeugt werden kann – „for theatrical or other purposes“.