Alias Jimmy Valentine (1915 Maurice Tourneur)

Der Plan zu einem Bankraub, den der Räuber nicht ausführen wird. Ein falscher Name schenkt ihm Gelegenheit zur Läuterung. Nicht im erprobten Talent, sondern im Abweichen vom dem, was bislang Gewohnheit war, liegt seine Zukunft.

Forbidden Fruit (1921 Cecil B. DeMille)

Aus dem kartografischen Wandschmuck des Ölmillionärs ragen kleine Bohrturmmodelle heraus. So eine Idee ist nichts Ungewöhnliches bei Cecil B. DeMille, der die Menschheit mit der Badewanne und mit dem modernen Kino bekannt machte.

Modern. Was ist das? Es gibt da mindestens zwei Auffassungen. Eine sagt: Was wirklich modern ist, bleibt modern. Andererseits muss das, was modern ist, notwendigerweise ummodern werden, damit etwas neues modern sein kann.

Hier wird der Plan für einen Einbruch fixiert. Das, was zu wissen nötig ist, passt auf eine Manschette. Alles Wissenswerte tragen die Leute in DeMilles Filmen am Leib.

Zu den Partys in DeMilles Strandhaus brachten die weiblichen Gäste ihre Abendgarderobe fürs ganze Wochenende mit; Männer waren gebeten ihre eigenen Hosen mit einem im Gästeschlafzimmerschrank bereitgestellten Hemd zu kombinieren. Es gab zur Auswahl drei russische Hemden – rot, weiß oder schwarz – und dazu als Schmuck eine goldene oder eine silberne Kette.

Souls at Sea (1936 Henry Hathaway)

Nackt. Das ist die ideale Art zu reisen, zumindest war sie das in einem nie realisierten Filmprojekt von Henry Hathaway: A Passage to India. Die Dokumentation einer Pilgerreise. Hathaway erzählte Polly Platt, was die Pilger machen: „they start out from Kashmir and go on foot out of India up into the Himalayas to a big cave. The last fourty miles, they take off their clothes and they go naked through the ice and the snow to a cave where there’s a phallic symbol hanging down.“

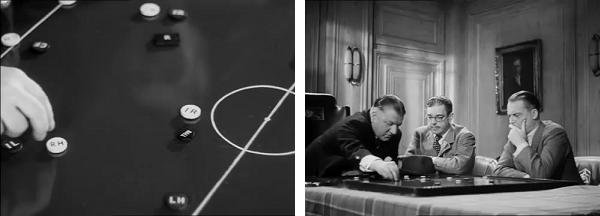

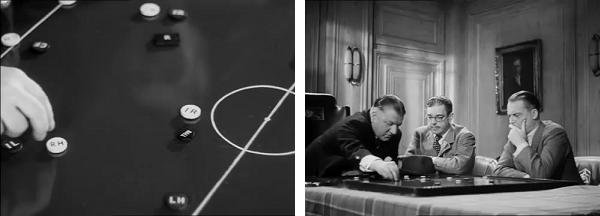

The Arsenal Stadium Mystery (1939 Thorold Dickinson)

Wie war die Situation auf dem Spielfeld, als der Tod eintrat?

Prügeleien in Fußballstadien werden schon seit einiger Zeit nicht mehr gesendet. Auch Flitzer sollen nicht den Weg ins Gedächtnis der Zuschauer finden. Vor ein paar Tagen nannten die deutschen Sendeanstalten diese (von der Uefa vertretene) Strategie: Zensur! „Die Realität“ solle nicht sichtbar werden! (Wo doch diesmal klar zu sehen wäre, von wem die Gewalt ausgeht! Nicht von Deutschen!)

Wo mit Bedacht zwischen zwei Gütern entschieden werden muss, melden immer häufiger nicht nur die Rechten, ihr „Wir“ sei von Fremdherrschaft bedroht. „Ich meine, wir dürfen uns nicht vorschreiben lassen, was bei UNS im Land Satire ist, durch einen AUSLÄNDER, wo immer er herkommt.“ Das sagte Renate Künast im Bundestag am 12.5.2016.

„Deutsch ist zwar unmusikalisch, aber ohne Zweifel die ausdrucksvollste aller Sprachen“, bemerkte Sherlock Holmes anlässlich einer Sturzflut deutscher Schimpfworte aus dem Mund eines überführten Spions zu Beginn des ersten Weltkriegs. *

Die Wahnsinnsidee vom Kulturvolk in Notwehr, sie wurde 1914 fixiert im Manifest der 93. Es lohnt sich das zu lesen.

Forever And A Day (1943 Edmund Goulding, Robert Stevenson, u.a.)

Nigel Bruce, der unsterbliche Darsteller des Dr. Watson, war im ersten Weltkrieg von elf Kugeln ins linke Bein getroffen worden. In Forever And A Day lauscht er schlechten Meldungen, die ihn zwingen, mit einem Fähnchen auf einer Karte, den Frontverlauf bei Lille zu korrigieren.

Gedreht mitten im Krieg, um die Moral zu stärken; aber der Film verlässt das Haus nicht. Die Tradition ist sein Bewegungsraum. Schwer melancholisch.

Es ist Mitte Juni, so soll auch dieses Jahr schon beinah halb vorbei sein. Meine Top-Ten 2016 sähe bislang so aus (alphabetisch): Alice Through the Looking Glass (James Bobin), Die Geschichte des Grafen Porno zu Gailsberg (Sadi Kantürk), Horace & Pete (Louis C.K.), Louie – Season 5 (Louis C.K.), Ovation! (Henry Jaglom), Pawn Sacrifice (Edward Zwick), Spotlight (Thomas McCarthy), Un + Une (Claude Lelouch), Unterwäschelügen (Klaus Lemke), Verfluchte Liebe – deutscher Film (Sievert & Graf).

Cheyenne (1947 Raoul Walsh)

Jeder kleine Kreis markiert einen Überfall. Der fleißige Räuber hinterlässt Gedichte.

„I’m happy the frontier is settling down / With a thriving bank in every town / Let the riders and nesters deposit their pay / So I and my gun can take it away. / The Poet“

Dazu 5 Entdeckungen im ersten Halbjahr 2016 (in Kinos in Köln, München, Nürnberg, Tel Aviv): A Day in the Life of Bonnie Consolo (1975 Barry Spinello), Brennende Langeweile (1978 Wolfgang Büld), La lunga notte del ’43 (1960 Florestano Vancini), Der Pfarrer von St.Pauli (1970 Rolf Olsen), Die Spanische Fliege (1955 Carl Boese).

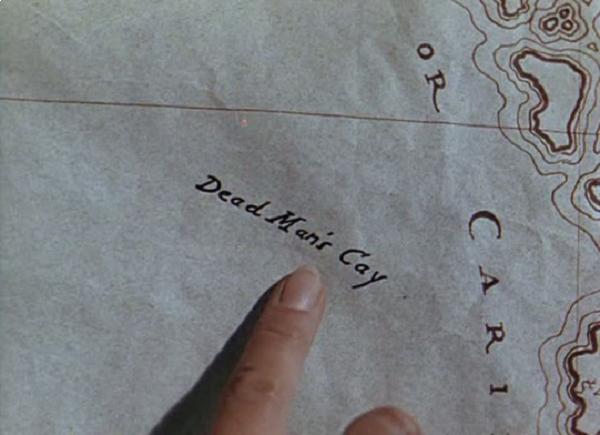

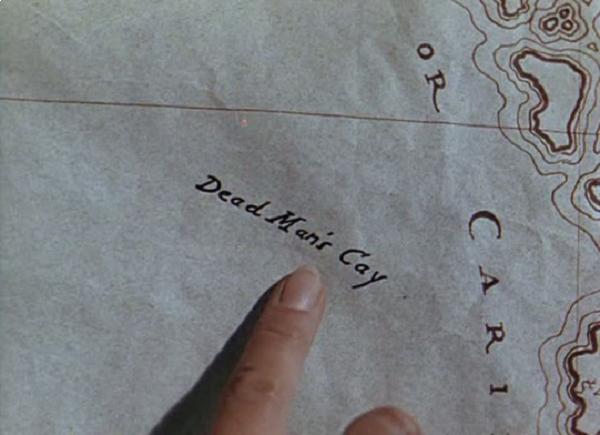

Von seiner Frau (Virginia Huston) wird der Outlaw (Randolph Sott) gefragt, ob es denn nicht irgendwo einen Zufluchtsort gäbe, wo sie gemeinsam leben könnten. Zwischen Texas und Kansas sei dieser Streifen Land, sagt er und zieht einen Fetzen Landkarte aus der Hemdtasche.

The Doolins of Oklahoma (1949 Gordon Douglas)

Er: „No Man’s Land they call it. They have no laws there. This is a strip 35 miles wide and 10 miles long. A man could change his name and nobody would care who he was and what he had been.“

Sie: „Well then let’s go, now, and together.“

„Ein Film mit einem langen Atem und ohne Langeweile.“ (Joe Hembus: Westernlexikon)

Anne of the Indies (1951 Jacques Tourneur)

„Kommt, ihr Unglücklichen, in denen noch verborgene Vorzüge stecken – kommt und empfangt die sicheren tugendhaften Kräfte von Fluss, Wald und Feld! Zwei Monate (Juli und August 1877) habe ich sie eingesogen, und sie beginnen, einen neuen Menschen aus mir zu machen. Jeden Tag Zurückgezogenheit – jeden Tag mindestens zwei, drei Stunden Frieden, Baden, keine Gespräche, keine Bindungen, keine Kleidung, keine Bücher, keine Manieren.“

Walt Whitman nennt in seinem Tagebuch das Nacktherumlaufen „mein adamisches Luftbad“.

Marianne de ma jeunesse (1955 Julien Duvivier)

„Der Nudismus ist das Geheimnis einer guten Gesundheit“, sagt Michel Simon in La fin du jour (1939 Julien Duvivier)

Elke Sommer und Peter Sellers in…

A Shot in the Dark (1964 Blake Edwards)

Ein Wandschirm, mit dem Stadtplan von Paris bedruckt. Davor eine als Uhr getarnte Zeitbombe.

Drumherum ein als Bilderstrecke getarnter Text über das Preisgegebensein und das Moderne.

Als ich vor drei Jahren anfing, mich für Karten und Pläne in Filmen zu interessieren, war nicht abzusehen, dass es mir gelingen würde – in Kapitel II – entlang vieler Bilder ein bedeutsames Thema (den Vater-Sohn-Konflikt) zu behandeln. Eine feine Sache, die mir dann in den Kapiteln III, IV, V und VI glatt misslang.

Es gibt die schöne Stelle in Journey to the Center of the Earth (1959 Henry Levin), wenn sich die Expedition dem Erdmittelpunkt nähert und es wärmer und wärmer wird und auch Arlene Dahl immer mehr Kleidungsstücke ablegt.

„Modern zu sein, war nämlich immer schon modern,“ sagt Liselotte Pulver in Charly Steinbergers Monika und die Sechzehnjährigen (1974), mit einem zufriedenen Lächeln.

Was aber ist das nun genau? Modern zu sein. Und was wäre das Gegenteil?

Einem Mann stirbt der Hund. Seine Tochter ist eine kaltherzige Karrierefrau. Der liebenswerte Spaßvogel trifft den Entschluss, seine Tochter zu erden. Nackt, so steht sie zu guter Letzt ihrem fellbedeckten Vater gegenüber. Aus kapitalistischer Prostitution im tristen Ausland holt er sie heim ins grüne Vaterland. Der Film, der in Cannes keine Palme bekam, ist zwar besser – aber auch 160 Minuten länger als sein Trailer.

The Globe (1887), Swanage, Dorset, Postkarte

Die am ehesten naturnahe menschliche Gesellungsform ist, laut Sir Galahad, nicht die Familie, sondern die Frauensippe, in deren Schutz neues Leben und Reichtümer gedeihen, während Männer „ihrer Naturfunktion nach flüchtig und ewig wechselnd“ vorbeiziehen. „Mit dem ‚Vaterschaftswahn’ aber beginnt jegliche Unnatur, mag ihm auch sonst noch so Großartiges entstammen.“

(Sir Galahad alias Bertha Diener: Mütter und Amazonen, 1932)

„Plötzliche Erkenntnis durch Billianfilme: ‚Männer’ gibt es gar nicht wirklich. Es liegt nur an ihrer langweiligen Verkleidung; ein Teil von uns spielt lebenslang diese tristen, sachlichen, unfreundlichen Hosenrollen. Von Natur aus sind aber alle mehr so Frauen wie bei Billian. Ich muss mir angewöhnen, das so zu sehen. Es ist lustiger und lässt die Welt gleich viel vertrauter wirken.“

(Silvia Szymanski: Filmtagebuch einer 13-Jährigen #16: 15. Hofbauerkongress)

Michael Caine in The Italian Job (1969 Peter Collinson) via

Michael Caine on Acting in Film (1987): “We hang on to each others eyes. That’s the most important thing in film: eyes.” Filmschauspielern mit blonden Wimpern empfiehlt er nachdrücklich: Mascara.

Water Music (2014 Collective One Take) – Eine Alpendurchquerung mittels Sizilien-Landkarte

„Der Ritter De la Tour Landry erzählt in der Belehrung für seine Töchter von einem sonderbaren Orden minnender Adliger und Frauen, der in seiner Jugend in Poitou und anderswo bestanden habe, Sie nannten sich ‘Galois et Galoises’ und hielten ‘une ordonnance moult sauvaige’ (‘eine gar strenge Ordensregel’), deren vornehmlichste Bestimmung war, dass sie sich im Sommer warm in Pelze und gefütterte Hauben kleiden mussten und Feuer im Kamin brannten, während sie im Winter nichts als einen Rock ohne Pelz tragen durften, keine Mäntel oder anderen Schutz, keinen Hut, keine Handschuhe oder Muff, wie es auch fror. (…) Man kann in dieser wunderlichen Verirrung – so sonderbar, dass der Schreiber sie schwerlich ausgedacht haben kann – kaum etwas anderes sehen als eine asketische Steigerung des Liebesreizes. (…) ‘Und ich fürchte sehr, dass jene Galois et Galoisinnen, die in diesem Aufzug und bei diesen Liebesspielen starben , Märtyrer der Liebe wurden’“

(Johan Huizinga: „Herbst des Mittelalters“, 1919)

Bedwyr Williams: „This Polar Bear in Scott Polar Research Institute has been deep cleaned. The blue edging looks like a coastline as if it were an island. It would be a boring island apart from the head region and the nether regions.“