Filme der Fünziger LII: Die Barrings (1955; R: Rolf Thiele)

Die über Generationen reichende Familiengeschichte, heute pompös zur „Saga“ erhoben, konzipiert der Film der fünfziger Jahre als eine in die Vergangenheit gerichtete Verlustgeschichte. Die großen Landsitze, die „Stammgüter“ der alten Familien, sind verloren; Schuldige sind die Zeit, die sich wandelnden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umstände und – fast möchte man sagen natürlich – eine fehlgeleitete erotische Leidenschaft. Schicksal eben.

Die über Generationen reichende Familiengeschichte, heute pompös zur „Saga“ erhoben, konzipiert der Film der fünfziger Jahre als eine in die Vergangenheit gerichtete Verlustgeschichte. Die großen Landsitze, die „Stammgüter“ der alten Familien, sind verloren; Schuldige sind die Zeit, die sich wandelnden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umstände und – fast möchte man sagen natürlich – eine fehlgeleitete erotische Leidenschaft. Schicksal eben.

Die Barrings spielt in der Zeit von 1880 -1900, zur Zeit von Bismarcks Entlassung und dem Beginn des Wilheminismus, aber, so Rolf Thiele, Regisseur und Co-Drehbuchautor: “Der politische Hintergrund tritt zurück, und nur ein grundlegendes Thema beherrscht den Film, ein zeitloses Problem: das Geschick einer Familie und die verhängnisvollen Folgen, die aus falscher Partnerwahl entstehen können.“ Der Film entstand nach dem Buch von William von Simpson, einem Wälzer von 787 Seiten, der 1937 erschien und mit 1,7 Millionen Auflage in jedem gutbürgerlichen Haushalt stand. Eine Eheberatungs-Studie zur richtigen Partnerwahl wurde daraus auch im Film nicht, Die Filmwerbung trifft es schon richtiger: „Ein Großfilm von deutschen Menschen, in deutscher Heimat – Ein altes deutsches Geschlecht zerbricht an dem Leichtsinn einer lebenslustigen jungen Frau.“ Und so weiter.

Ein geselliger Abend im Hause des Baron von Eyff (Heinz Hilpert). Gerda von Eyff tanzt und flirtet mit Graf Wilda (Jan Hendriks). Baron von Eyff will Gerda mit Fried von Barring (Dieter Borsche) verheiraten. „Ich habe alles auf eine Karte gesetzt,; wenn Du Barring heiratest, sind wir aus dem Schneider; wenn nicht, sind wir pleite.“ Aber die Barrings kommen nicht, denn der Vater Archibald (Paul Hartmann) weiß genau, dass es nur um Geld geht. Und „Gerda passt nicht nach Wiesenburg“. Zuvor haben wir schon Gerda gehört, schneidend und entschlossen: „Ich werde Fried heiraten, ob er heute kommt oder nicht.“ Als Fried doch noch zum Fest kommt, ist er nur noch Staffage.

Nadja Tiller

Verlobungsfeier bei den Barrings. Der Vater hält eine Rede, eine Hymne auf seine Frau (Lil Dagover), eine Mahnung an seine Schwiegertochter, sich ebenso einzufügen Die Kamera fasst die Szenerie in einem Top-Shot ins Bild. Und ebenfalls aus der Obersicht sehen wir Fried und seinen Vater an einer Kutsche auf Gerda warten. Als Gerda endlich kommt, ist der Vater schon gegangen. 35 Minuten ist Gerda zu spät! „In seinem ganzen Leben hat mein Vater noch nicht eine Minute auf seine Frau warten müssen.“

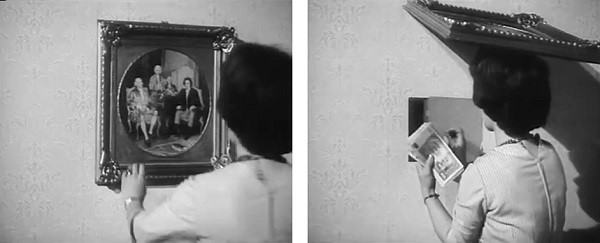

Lil Dagover, Paul Hartmann an den Geweihen und Lil Dagovers Bild zwischen den Pferden

Die wartet, das sehen wir später, bis spät in die Nacht mit dem Abendbrot auf ihren Mann. So war sie, die gute, alte Zeit.

Gerda ist anders, Gerda will das Leben geniessen. Und sie baut ihr Gutshaus um, mit Marmortreppe, Springbrunnen und Terrasse, kauft teure Kleider und gibt Gesellschaften, auch wenn ihr Mann

nicht zu Hause ist. „Sie ist wie ein wildes Pferd, die kannst du nur auf Kandarre reiten und mit Peitsche“, sagt der alte Barring zu seiner Frau, die zur Geduld mahnt. Die Kamera fährt langsam zurück und verwandelt das Gespräch in einen Beschluss.

Fried ist dafür zu schwach; Gerda bekommt ein Kind und alles scheint wieder im Lot. Aber die Schulden bleiben und Gerda gibt weiterhin das Geld mit vollen Händen aus. Frieds Liebe verwandelt sich in Hass. „Die Hexe!“ Gerda wendet sich an den Vater. Sie wolle doch nur glücklich sein mit Fried. Da kommt sie aber an den Falschen. „Heutzutage wollen die jungen Leute auch noch glücklich werden im Leben – davon hat der liebe Gott nichts gesagt.“

Nadja Tiller, Erik von Loewis, Eugen Bergen und Dieter Borsche

Der Vater stirbt; Fried hat einen schweren Unfall, er ist jetzt gelähmt, war ja sowieso kein Mann mehr „Vom Schreibtisch aus kann man ein Gut nicht leiten“, erklärt Gerda mit hartem Ton und will das Gut verkaufen. „Nein!“ ruft Fried, muss aber den Kaufvertrag unterschreiben und bricht im selben Augenblick tot zusammen. Und so verlässt Gerda mit ihrem Sohn das Gut; der blickt nochmal zurück, aber Gerda wendet seinen Kopf nach vorn.

Es ist, in historische Kostüme gekleidet, das alte Nachkriegs-Lügenmärchen, dass die junge Generation verspielt, was die Väter aufgebaut haben. In Nadja Tillers Blick liegt dafür nur Verachtung. Sie kennt ihre Macht und ist entschlossen, sie zu gebrauchen. Tiller spielt das so perfekt perfide, dass die penetrant beschworene Weiblichkeitsrolle der Dulderin dagegen keine wirkliche Chance hat. Günter Anders Kamera fasst die altbackene Geschichte in tief gestaffelte Bilder, in denen sich die Personen in ihren jeweils eigenen Charakterräumen bewegen. Es ist, als lasse Anders seine Kamera gegen die Ideologie des Stoffes sprechen, als argumentierte er mit seinen Bildern dafür, dass das Leben komplizierter und reicher ist als es uns die Erzählung glauben machen will.

DVD bei Filmjuwelen

Präzisierungen zu filmportal:

Geschäftsführung: Günther Klein; Kasse: Hans Mühlberg; Produktionssekretärin: Sigrid Ruttke; Presse: Erwin Peter Close; Atelier-Sekretärin: Anneliese Gubitz; Garderoberiere: Annie Loretto; Aussenrequisite: Kurt Squarra; Innenrequisite: Paul Prätel, Waldemar Hinrichs

Dreharbeiten: 20. Juli 1955 – 16. August 1955 im Atelier Göttingen; Aussenaufnahmen: 16. – 30. August 1955 in und um Göttingen; vom 31. August bis 2. September 1955 in Verden an der Aller.

Es war die Zeit der bedeutungsschweren, tiefernsten Filme, es war die Zeit von Epilog ( 1950; Regie: Helmut Käutner), Der fallende Stern (1950; Regie: Harald Braun) und Es kommt ein Tag (1950; Regie: Rudolf Jugert). Das waren bemerkenswerte Arbeiten, aber sie ließen ihr Publikum mit bleischwerem Gemüt und dunkel grundierten Fragestellungen zurück. Und das Leben war doch schon schwer genug. Von der Suche nach den einfachen Antworten und eingängigen Geschichten profitierte unter anderem das Schwarzwaldmädel (1950; Regie: Hans Deppe); auch zu den Revuen von Geza von Cziffra konnte man flüchten, spürte allerdings unter dem Pomp und Aufwand immer eine Art kleinbürgerlichen Luxusersatz. Das Publikum trank Kaffeeersatz zum Frühstück, strich Kunsthonig statt Bienenhonig aufs Brot, und jetzt dasselbe auch noch im Kino. Oder eben Schwarzbrot.

Es war die Zeit der bedeutungsschweren, tiefernsten Filme, es war die Zeit von Epilog ( 1950; Regie: Helmut Käutner), Der fallende Stern (1950; Regie: Harald Braun) und Es kommt ein Tag (1950; Regie: Rudolf Jugert). Das waren bemerkenswerte Arbeiten, aber sie ließen ihr Publikum mit bleischwerem Gemüt und dunkel grundierten Fragestellungen zurück. Und das Leben war doch schon schwer genug. Von der Suche nach den einfachen Antworten und eingängigen Geschichten profitierte unter anderem das Schwarzwaldmädel (1950; Regie: Hans Deppe); auch zu den Revuen von Geza von Cziffra konnte man flüchten, spürte allerdings unter dem Pomp und Aufwand immer eine Art kleinbürgerlichen Luxusersatz. Das Publikum trank Kaffeeersatz zum Frühstück, strich Kunsthonig statt Bienenhonig aufs Brot, und jetzt dasselbe auch noch im Kino. Oder eben Schwarzbrot.

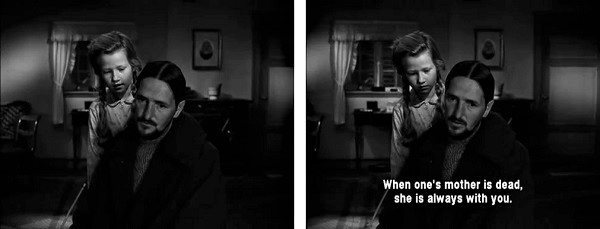

bis zum Frieden ist ein weiter Weg – auch bei Kindern.“ Kästners Tonfall prägt den Film, Josef von Bakys Regie ist fast nicht spürbar. Baky ist ein unsichtbarer Meister der Verzauberung. Luise sitzt, als sie als Lotte zu ihrer Mutter gefahren ist, mutterseelenallein auf dem Bahnsteig, ein eindringliches Bild der Verlassenheit, als sei es aus einem bitteren Heimkehrerfilm. Aber da kommt schon die Mutter, und alles wird gut.

bis zum Frieden ist ein weiter Weg – auch bei Kindern.“ Kästners Tonfall prägt den Film, Josef von Bakys Regie ist fast nicht spürbar. Baky ist ein unsichtbarer Meister der Verzauberung. Luise sitzt, als sie als Lotte zu ihrer Mutter gefahren ist, mutterseelenallein auf dem Bahnsteig, ein eindringliches Bild der Verlassenheit, als sei es aus einem bitteren Heimkehrerfilm. Aber da kommt schon die Mutter, und alles wird gut.

Mit dem Tag der Währungsreform am 20. Juni 1948 waren die immer leeren Geschäfte in den drei westlichen Zonen wieder voll mit Waren. Der Schwarzmarkt brach zusammen, jetzt konnte man alles mit der neuen D-Mark kaufen. Im Dreiländer-Eck bei Aachen, an der Grenze zu den Niederlanden und zu Belgien, blühten jedoch weiterhin Schmuggel und Schwarzmarkt. Auf Kaffee erhob das vereinigte Wirtschaftsgebiet der westlichen Zonen – die Bundesrepublik war noch nicht gegründet – hohe Steuern; in den angrenzenden Ländern war der Kaffee günstiger. Kinderbanden wurden für den Schmuggel eingesetzt, weil Kinder noch nicht strafmündig waren. Hunderte von Minderjährigen beteiligten sich an den lukrativen Aktionen und ernährten damit auch ihre Familien. Die Polizei war dieser Übermacht an Kindern nicht gewachsen; erst als die Kaffeesteuer Anfang der 50er Jahre gesenkt wurde, ließ der Schmuggel nach.

Mit dem Tag der Währungsreform am 20. Juni 1948 waren die immer leeren Geschäfte in den drei westlichen Zonen wieder voll mit Waren. Der Schwarzmarkt brach zusammen, jetzt konnte man alles mit der neuen D-Mark kaufen. Im Dreiländer-Eck bei Aachen, an der Grenze zu den Niederlanden und zu Belgien, blühten jedoch weiterhin Schmuggel und Schwarzmarkt. Auf Kaffee erhob das vereinigte Wirtschaftsgebiet der westlichen Zonen – die Bundesrepublik war noch nicht gegründet – hohe Steuern; in den angrenzenden Ländern war der Kaffee günstiger. Kinderbanden wurden für den Schmuggel eingesetzt, weil Kinder noch nicht strafmündig waren. Hunderte von Minderjährigen beteiligten sich an den lukrativen Aktionen und ernährten damit auch ihre Familien. Die Polizei war dieser Übermacht an Kindern nicht gewachsen; erst als die Kaffeesteuer Anfang der 50er Jahre gesenkt wurde, ließ der Schmuggel nach.

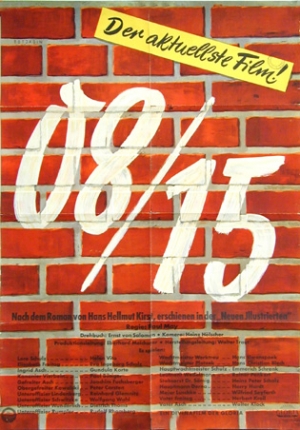

Das Publikum der frühen Bundesrepublik war neugierig auf Nachrichten, neugierig auf die große Welt und auf Sensationen aus der großen Welt. Dies alles boten die Illustrierten; Funkzeitschriften waren der Leitfaden durch den Dschungel der Radiosendungen. 1954, das Fernsehen war noch in seinen Anfängen, hatten die vierzehn größten Illustrierten und sechs größten Funkzeitschriften zusammen eine wöchentliche Auflage von rund 11 Millionen Exemplaren. Damit ihre Leser nicht zur Konkurrenz wechselten, publizierte jede Wochenzeitschrift einen Fortsetzungsroman oder eine Serie mit einem aufregenden Sachthema oder beides zusammen. Im Januar 1954 begann die „Neue Illustrierte“ mit dem Abdruck des Romans „08/15“ des Filmkritikers und Romanautors Hans Helmut Kirst und konnte damit ihre Auflage beträchtlich steigern. Der Roman löste Kontroversen aus, die unter anderem der damalige Minister für Sonderaufgaben Franz-Josef Strauß initiierte. Er sprach von dem Buch als einem „wehrzersetzenden Pamphlet“ und von Kirst als einem Soldaten, den man in den letzten Tagen des Weltkriegs buchstäblich überwachen musste, damit er nicht “zu sinnlosem Widerstand gegen die anrückenden Amerikaner aufputsche.“ Die Bundesregierung fürchtete um die Akzeptanz ihrer noch geheimen Pläne zur Wiederaufrüstung und forderte die Buchhändler auf, den Ende März 1954 in Buchform erschienen Roman zu boykottieren. Je mehr die Politik gegen das Buch und den Fortsetzungsroman polemisierte, um so besser verkauften sich Buch und Illustrierte. Im Mai betrug die Buchauflage bereits 120.000 Exemplare. Die Divina, die Produktionsfirma des Gloria-Filmverleihs, der eigentlich auf sonnige Heimatfilme und gemütvolle Romanzen abonniert war, hatte sich die Rechte gesichert, mietete die alten Ateliers von Arno Breker in Baldham für die Filmaufnahmen und zeigte sich ungewohnt risikofreudig. Regisseur Paul May wollte den Film vor allem mit unbekannten Schauspielern besetzen, „weil ein Gefreiter oder Kanonier für Millionen Gefreite oder Kanoniere zu stehen hatte, was mit Filmstars unmöglich gewesen wäre.“ Elf Schauspieler und Schauspielerinnen debütierten im Kino, darunter Mario Adorf, Paul Bösiger, Peter Carsten, Wolfgang Wahl und Joachim Fuchsberger. Für die Frauen sollte der Film „eine Mitteilungsform über die damalige Zeit sein“. Nach den pathetischen Erzählungen der Männer von prachtvoller Kameradschaft oder ihren Klagen über sinnlosen Drill, die den Frauen schon aus den Ohren rauskamen, wollte May im Nachhinein in einer Inszenierung „mit dokumentarischem Charakter“ den Wahrheitsbeweis antreten. Das wurde jetzt mal für eine Saison zur Aufgabe des Kinos erklärt.

Das Publikum der frühen Bundesrepublik war neugierig auf Nachrichten, neugierig auf die große Welt und auf Sensationen aus der großen Welt. Dies alles boten die Illustrierten; Funkzeitschriften waren der Leitfaden durch den Dschungel der Radiosendungen. 1954, das Fernsehen war noch in seinen Anfängen, hatten die vierzehn größten Illustrierten und sechs größten Funkzeitschriften zusammen eine wöchentliche Auflage von rund 11 Millionen Exemplaren. Damit ihre Leser nicht zur Konkurrenz wechselten, publizierte jede Wochenzeitschrift einen Fortsetzungsroman oder eine Serie mit einem aufregenden Sachthema oder beides zusammen. Im Januar 1954 begann die „Neue Illustrierte“ mit dem Abdruck des Romans „08/15“ des Filmkritikers und Romanautors Hans Helmut Kirst und konnte damit ihre Auflage beträchtlich steigern. Der Roman löste Kontroversen aus, die unter anderem der damalige Minister für Sonderaufgaben Franz-Josef Strauß initiierte. Er sprach von dem Buch als einem „wehrzersetzenden Pamphlet“ und von Kirst als einem Soldaten, den man in den letzten Tagen des Weltkriegs buchstäblich überwachen musste, damit er nicht “zu sinnlosem Widerstand gegen die anrückenden Amerikaner aufputsche.“ Die Bundesregierung fürchtete um die Akzeptanz ihrer noch geheimen Pläne zur Wiederaufrüstung und forderte die Buchhändler auf, den Ende März 1954 in Buchform erschienen Roman zu boykottieren. Je mehr die Politik gegen das Buch und den Fortsetzungsroman polemisierte, um so besser verkauften sich Buch und Illustrierte. Im Mai betrug die Buchauflage bereits 120.000 Exemplare. Die Divina, die Produktionsfirma des Gloria-Filmverleihs, der eigentlich auf sonnige Heimatfilme und gemütvolle Romanzen abonniert war, hatte sich die Rechte gesichert, mietete die alten Ateliers von Arno Breker in Baldham für die Filmaufnahmen und zeigte sich ungewohnt risikofreudig. Regisseur Paul May wollte den Film vor allem mit unbekannten Schauspielern besetzen, „weil ein Gefreiter oder Kanonier für Millionen Gefreite oder Kanoniere zu stehen hatte, was mit Filmstars unmöglich gewesen wäre.“ Elf Schauspieler und Schauspielerinnen debütierten im Kino, darunter Mario Adorf, Paul Bösiger, Peter Carsten, Wolfgang Wahl und Joachim Fuchsberger. Für die Frauen sollte der Film „eine Mitteilungsform über die damalige Zeit sein“. Nach den pathetischen Erzählungen der Männer von prachtvoller Kameradschaft oder ihren Klagen über sinnlosen Drill, die den Frauen schon aus den Ohren rauskamen, wollte May im Nachhinein in einer Inszenierung „mit dokumentarischem Charakter“ den Wahrheitsbeweis antreten. Das wurde jetzt mal für eine Saison zur Aufgabe des Kinos erklärt.