Der Abendhimmel steht in Flammen über dem Victoria in Aix les Bains.

Landkarten, die wir von den „geheimen“ Wegen unserer Gegend machten, Schatzpläne von „Schätzen“, die wir selbst vergraben hatten, gefielen uns erst dann so richtig, wenn ihr Rand verkokelt, von Streichholzflammen angenagt, Alter vorgaukelte. Alte Geschichte. Altes Verbrechen.

Ein brennender Pfeil trifft Pittsburgh, in Unconquered (1947 Cecil B. DeMille)

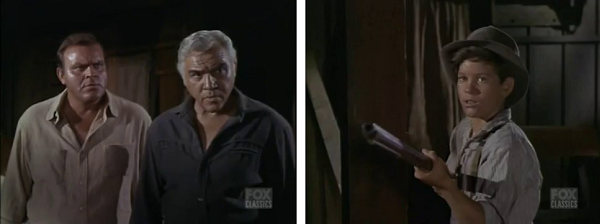

Hätte ich wegen Brandstiftung (es war nur eine Nachbarswiese) vor einem Kinderrichter gestanden, dann hätte mich ein guter Kinderanwalt mit dem Hinweis auf den Vorspann von Bonanza (Anstiftung zur Pyromanie!) vielleicht vor dem Kindergefängnis retten können.

Virginia City fängt Feuer. Bonanza (1959-1973)

„Lorne Greene (synchronisiert von Friedrich Schütter) war als Ben Cartwright die Gussform des väterlichen Mannes in der BRD (Erik Ode, Werner Höfer, Hennes Weisweiler, Willy Brandt…). Seine Söhne waren ständig in Gefahr. Meine Eltern sprachen darüber, dass der sympathische Dan Blocker (Hoss) schon 1972, im Alter von 40 Jahren, so jung! gestorben war. Die Fernsehzeitung wies beharrlich darauf hin. Aber sonntags um 18:10 ritt der Tote froh heran und blickte aus dem Flammenkranz heraus, als sei dieser ein warmes Nest. Eine harmlose Welt, in der es von Anfang an keine lebende Mutter gab.“ Diese Sätze schrieb ich vor einigen Jahren in SGE ganz arglos hin. Jetzt schau ich mir wieder Bonanza an, zumindest all jene Folgen, die von Lewis Allen inszeniert wurden. — Harmlose Welt?

Ein roter Vorhang wird hochgerafft und eröffnet den Blick auf England zur Zeit der französischen Revolution: Dangerous Exile (1957 Brian Desmond Hurst), deutscher Titel: Im Dienste des Königs.

Ein Royalist (Louis Jourdan) schickt seinen kleinen Sohn ins Gefängnis, im heimlichen Tausch gegen den Thronfolger, der nach England fliehen kann. Der Schauplatz des Films, die Küste, leuchtet rot wie Blut.

Storys von Vätern und Söhnen waren in der zweiten Hälfte der 50er Jahre ganz besonders in Mode. In Robert Mulligans Baseball-Psychodrama Fear Strikes Out (1957) lebt Anthony Perkins in ständiger Angst, er würde seinem Vater etwas schuldig bleiben; erbarmungslos giert Karl Malden nach sportlichen Erfolgen seines Sohnes. Jean-Pierre Mocky wird in die Psychatrie gebracht, von seinem Vater, in Franjus La Tête contre les murs. Unüberboten: Der vitale Vater, der seinem labilen Sohn die Freundin ausspannt in Aldrichs Autumn Leaves, dargestellt von Lorne Greene.

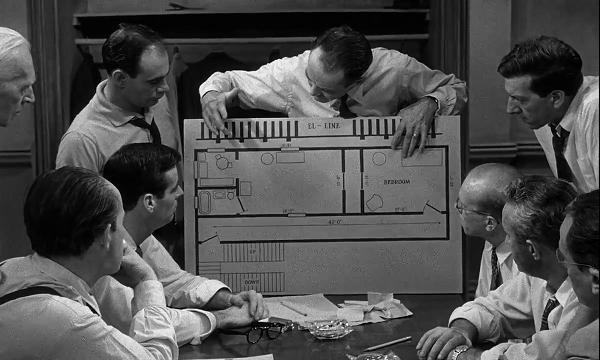

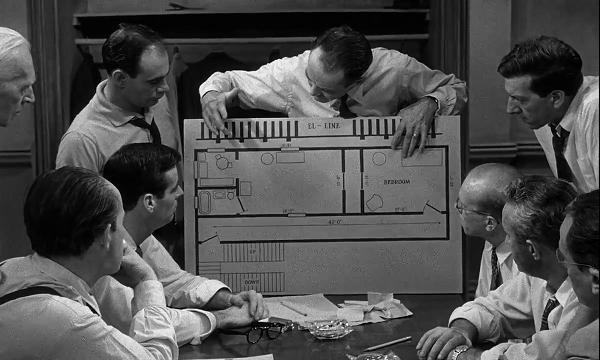

Lee J. Cobb zerreißt das Foto seines Sohnes am Ende von 12 Angry Men (1957 Sidney Lumet).

Burl Ives war 1958 in mehreren Filmen als Vater tief unzufrieden – mal mit Paul Newman (Cat on a Hot Tin Roof), mal mit Chuck Conners (The Big Country). In Hathaways From Hell to Texas ist Dennis Hopper der glücklose Patriarchensohn und die Enttäuschung wird zum Spektakel. In verträglicheren Variationen des Themas, verlangt der tote Vater gerächt zu werden. Das ist die Hamletaufgabe. Beispielsweise in Käutners Der Rest ist Schweigen, 1959.

Alle Söhne enttäuschen alle Väter. Das galt auch für Alfred Hitchcock und den heiligen Franziskus. Beide wurden von ihren Vätern vorrübergehend hinter Schloss und Riegel gebracht.

Ebenso Otto Gross. Der „erste Gesellschaftskritiker unter den Psychoanalytikern“ wurde 1913 in eine Anstalt eingeliefert von Hans Gross, dem „Vater der Kriminologie“ (der mit seiner Idee, Landstreicher, Revolutionäre und Degenerierte zu deportieren, Kafka zu „In der Strafkolonie“ inspirierte).

via

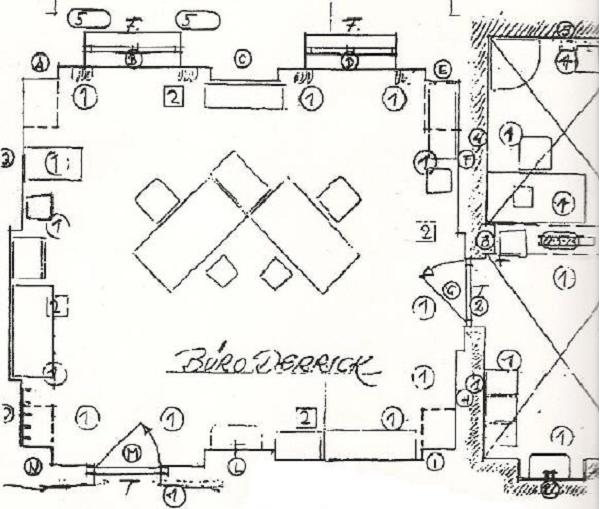

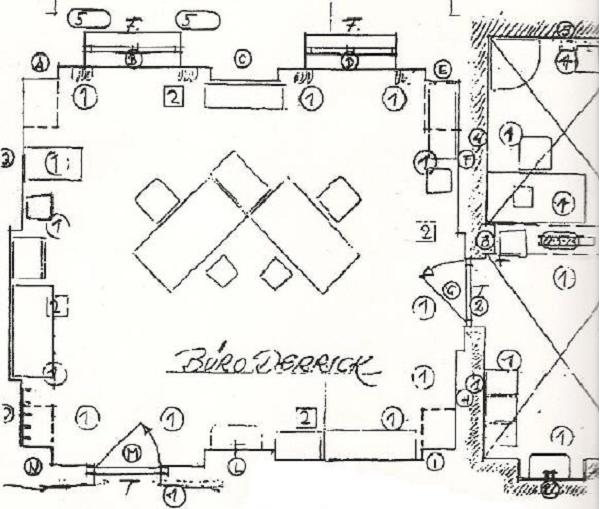

Auch in Dominik Grafs Lawinen der Erinnerung (2012) kommt das Vater-Sohn-Problem zur Sprache. Der 82jährige Fernsehspielveteran, Raumpatrouillenerfinder, Schriftsteller und Kultusministersohn Oliver Storz beschreibt sein Gefühl, dem Vater etwas schuldig geblieben zu sein. Er liefert diese Auskunft als Antwort auf Grafs Frage nach dem notorisch abwesenden Schuldgefühl der Deutschen. Eine seltsame Verlagerung ist das. Von der Schuld – zur Bringschuld – zur Verpflichtung – zur Leistung – zur Qualität. Lobesworte, die ich allzu häufig lese: Genauigkeit, Strenge, Präzision. Die dazu passenden Abfälligkeiten über Komparsen amüsieren mich nicht. Glücklicherweise lässt sich Storz von Dominik Graf zu Grundrisszeichnungen seiner Heimat anstiften – das Schwimmbad, der Marktplatz. Da macht die flüsternd versprochene Lawine einen kleinen Rutsch.

Decoy (1946 Jack Bernhard) via

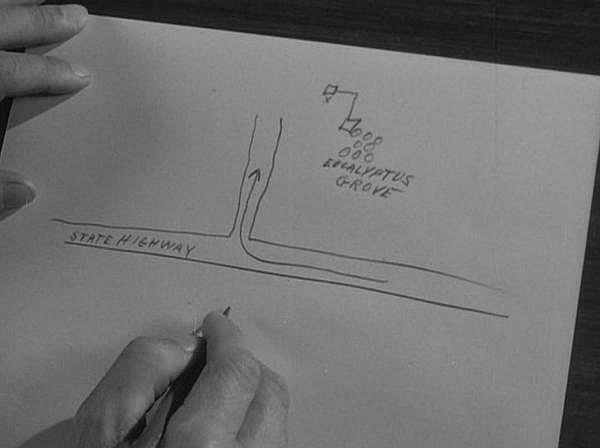

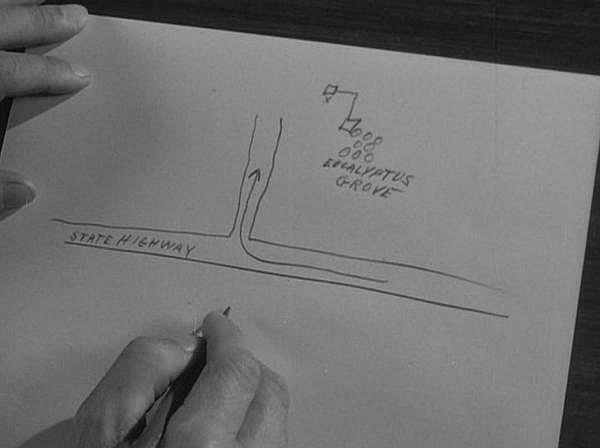

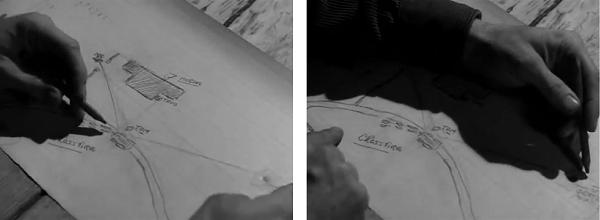

Zwei, die nur so tun als seien sie Vater und Sohn, skizzieren einen „Schlachtplan“, in We’re the Millers (2013 Rawson Marshall Thurber). Es ist der Vater (Jason Sudeikis), der den Plan entwirft – mit einem Kronkorken und einer Zigarettenkippe im Staub eines mexikanischen Straßenrands – und es ist selbstverständlich der Sohn, der sich opfern soll.

I Died a Thousand Times (1955 Stuart Heisler)

Eine empirische Untersuchung wünsche ich mir, die meine Ahnung bestätigt und statistisch belegen kann, dass auf Papier skizzierte Unternehmungen in der Mehrzahl aller Filme scheitern.

Man mag fragen, ob es wirklich einen Zusammenhang gibt zwischen Kartografie und dem Vater-Sohn-Problem. Aber das Kino nimmt unter all den vielen Wünschen, die es erfüllt, auch immer wieder den ernst: sehen zu wollen, dass jemand etwas plant – und versagt. Und das erlaubt Söhnen und Vätern in Filmen zu sein, was sie sind: Enttäuschungen.

„Ich behaupte übrigens, dass Eltern ihre Kinder und Kinder ihre Eltern als eigentlich lebendige Menschen zu sehen gar nicht leicht bereit sind, vielmehr füreinander eine gegenseitige Sollvorstellung bilden, die, wenn man sie genauer betrachtet, mit dem Gedanken, dass so ein Vater etwa ja auch ein eigenes Leben, eine Lebensgeschichte habe, fast unvereinbar erscheint …“ (Heimito von Doderer: „Ein Mord den jeder begeht“, 1938)

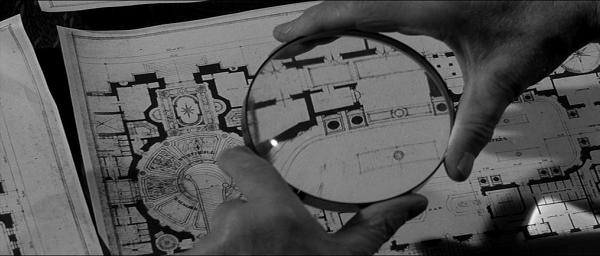

Seven Thieves (1960 Henry Hathaway)

Kunstvoll eingelassen, wie eine Intarsienarbeit, ist die Vater-Sohn-Geschichte in Seven Thieves, ein unscheinbares, überraschend schönes Schmuckstück.

Rawhide (1951 Henry Hathaway), der spannendste Western aller Zeiten.

Ob Hathaway seine furiosen Actionszenen so geplant hat wie der Outlaw Zimmerman (Hugh Marlowe) den Postkutschenüberfall in Rawhide?

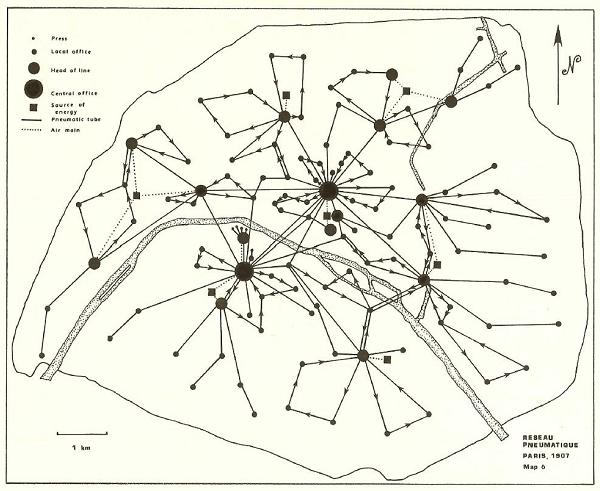

In die wunderschöne Kartensammlung des Filmemachers Chad Freidrichs sollte man unbedingt einen Blick werfen. Big Map Blog

Robert Louis Stevenson schrieb über die Entstehung seiner Schatzinsel, es geschehe vielleicht nicht häufig, dass eine Landkarte eine so bedeutsame Rolle in einem Romane spielt, doch sei es immer von Wichtigkeit, dass der Autor seine Landschaft kenne, egal ob sie wirklich oder aus der Phantasie entstanden sei. Dass er sie „kenne wie seine Hand. Die Entfernungen, die Kompasspunkte, die Stelle des Sonnenaufgangs, das Benehmen des Mondes, alles sollte klar vor ihm liegen. Und wie beschwerlich ist der Mond!“

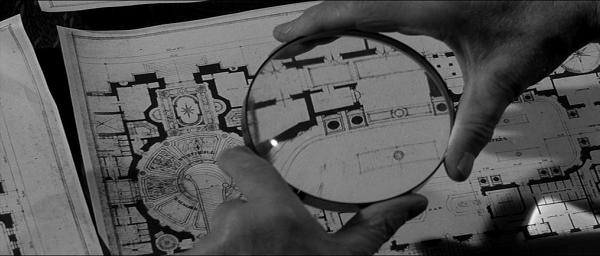

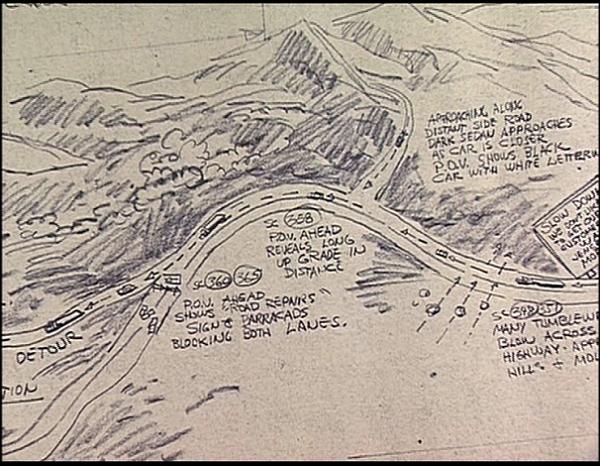

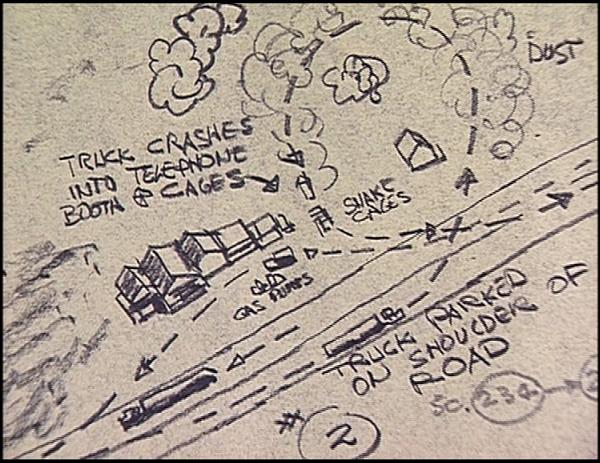

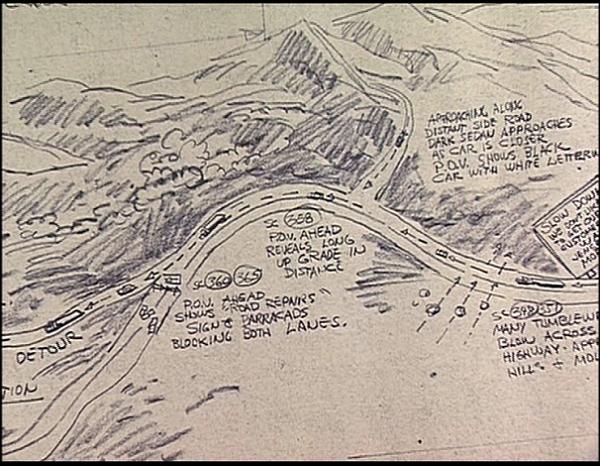

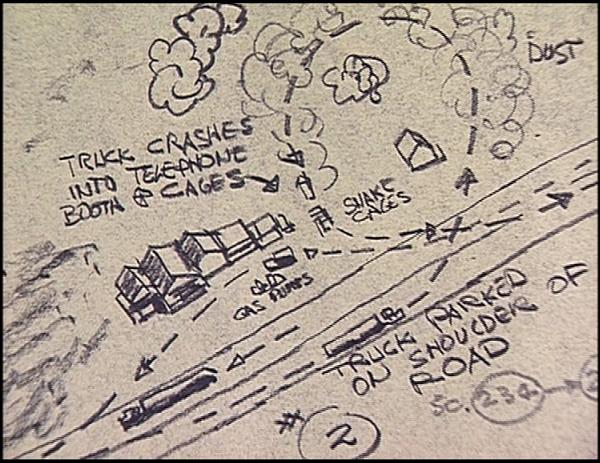

Duel, Conversation with Steven Spielberg (2001 Laurent Bouzereau)

Steven Spielberg plante den extrem kurzen Dreh seines Duel (1971) nicht mit Hilfe eines Storybords, sondern mit einer Landkarte, auf der die Fahrtroute, das Geschehen und die vorgesehenen Kamerapositionen eingezeichnet waren.

Im Film fährt der Truck andersherum, ohne Umweg, hinein in die Telefonzelle.

Kommt das Gespräch auf Spielberg, dann fällt unweigerlich der Satz: „Der weiße Hai ist gut.“ Man sollte aber sagen: Auch Duell ist gut. Auch Die Begegnung der dritten Art. Und Im Reich der Sonne. Und Always. Anfang August sah ich im Kinderprogramm des Metropolis-Kinos endlich wieder E.T. (1982).

Ein Atlas und ein Globus werden da herangezogen, um dem kleinen Fremdling die Frage zu verdeutlichen, von wo er denn herkomme, und sein langer Finger hebt sich himmelwärts.

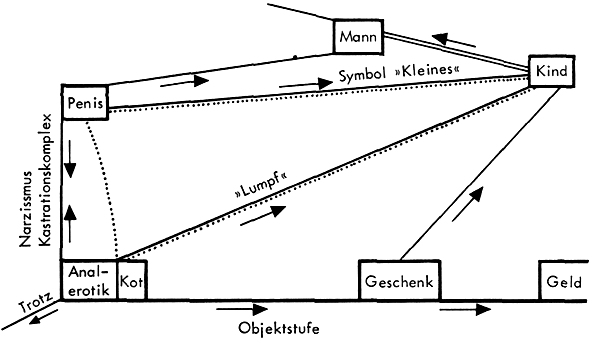

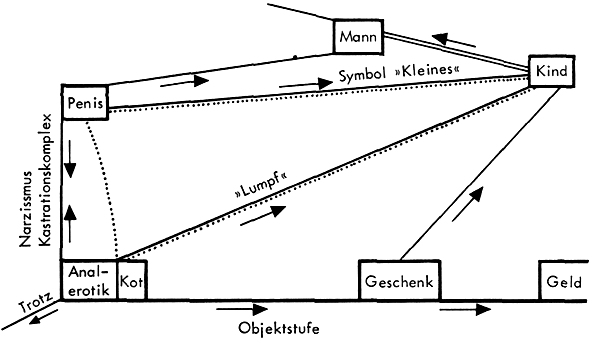

Freud, 1917

Wir wissen natürlich, „dass der Wunsch fliegen zu können, im Traume nichts anderes bedeutet als die Sehnsucht, geschlechtlicher Leistungen fähig zu sein“ (Freud: „Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci“, 1910). Auf Kinderfahrrädern Straßensperren zu überwinden ist aber nur das eine, das andere ist: die Intimität der geschwisterlichen Geheimnisse im verschlossenen Kinderzimmer. Für die rätselhafte Schönheit dieses (vaterlosen) Films ist eine Szene ganz besonders beispielhaft: Wenn E.T. an Halloween als Gespenst verkleidet am helllichten Tag umherspaziert. Unterm Bettlaken versteckt erblickt er zum ersten mal ganz viele Menschen auf der Straße, in tausend Varianten bezaubernd kostümiert, alle zum Fürchten, nur die Mutter gefällt ihm.

Um Religion ginge es in E.T., wurde gesagt. „Man übersieht dabei nur, dass eine solche Entstellung unerlässlich ist, wenn eine poetische Gestaltung des Stoffes versucht wird.“ Der kahle kleine Freund der dem Knaben in aller Heimlichkeit solche Freude beschert, hat nicht die geringste Ähnlichkeit mit irgendeinem bislang bekannten Propheten. Er, um dessen Verlust der Knabe so nachvollziehbar fürchtet, wird von uns Menschen Penis genannt. Die mondbeschienene Gartenlaube, der klirrende Schlüsselbund und die Ärzte in Astronautenmontur, es wird wohl nie eine poetischere Gestaltung der Kastrationsdrohung gelingen. „Die ganze Begebenheit, in der man wohl das zentrale Erlebnis der Kinderjahre erblicken darf, das größte Problem der Frühzeit und die stärkste Quelle späterer Unzulänglichkeit, wird so gründlich vergessen, dass dessen Rekonstruktion in der analytischen Arbeit auf den entschiedensten Unglauben des Erwachsenen stößt.“ (Freud: „Abriss der Psychoanalyse“, 1938)

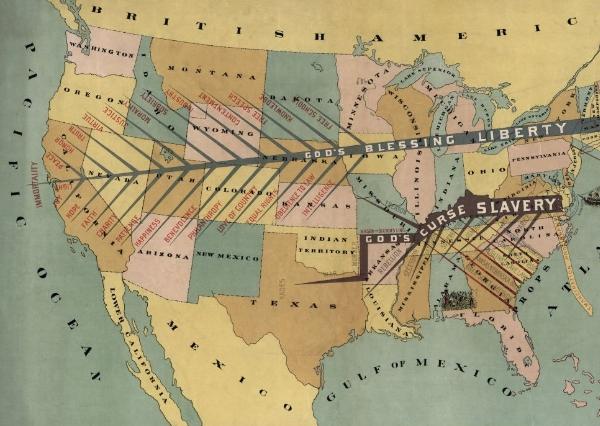

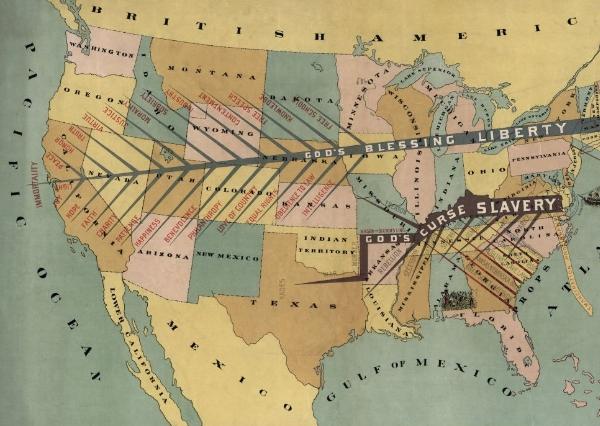

John F. Smith, 1888 via

Spielbergs Lincoln (2012) ist ein famoser Film über Demokratie und ebenfalls ein famoser Vater-Sohn-Film. Die wichtigste Stimme holt sich der Präsident (Daniel Day Lewis) bei einem unbestechlichen Gegner, zu dem er wie nebenbei von seiner Beziehung zum eigenen Vater spricht, vom Vater-Sohn-Konflikt als Selbstverständlichkeit. Die Loslösung von der Parteilinie vollzieht der Überläufer dann mit einem gewaltigen Urschrei.

An anderer Stelle drückt sich Lincoln durch ein Gleichnis aus: Ein Kompass (die Moral) sei in sumpfigem Gelände kaum von Nutzen, wenn man die Lage der Sümpfe (die Interessen) nicht kennt.

Close Encounters of the Third Kind (1977 Steven Spielberg)

Um der Gefahr zu entgehen, beim Dreh auf Pariser Straßen und an französischen Stränden in die Fallen des Dekorativen, unter das Diktat der fotografischen Schönheit zu geraten, hielt sich Eric Rohmer stets eisern an die geografisch korrekte Wiedergabe seiner Drehorte.

Durch New York lief Rohmer 1972 mit einem angeklebten Schnurrbart. Aber das gehört hier nicht hin.

Dem eigenen Vater von Jahr zu Jahr zunehmend ähnlich zu sehen, empfinde ich beim Blick in den Spiegel als alberne Maskerade.

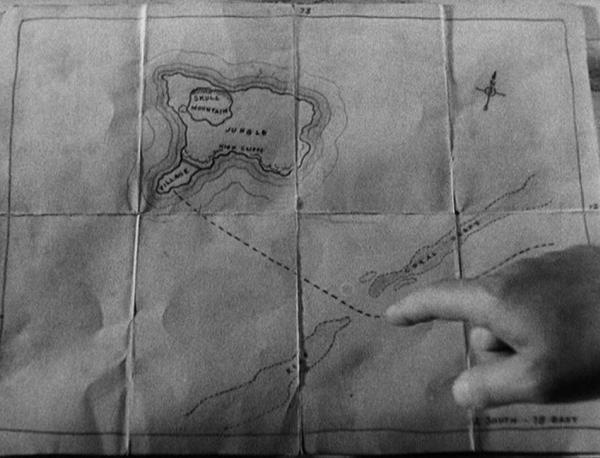

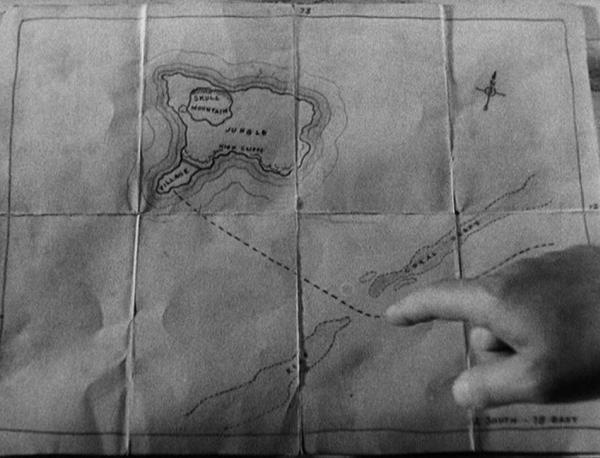

King Kong (1933 Merian C. Cooper & Ernest B. Schoedsack) via

„Ich weiß aus meiner Filmerfahrung“, sagt der Filmregisseur in King Kong, „dass man Kamera und Stars immer bei sich haben sollte. Vielleicht könnte man sie gebrauchen.“

Sehr schöne Überblendungen gibt es in Son of Fury (1942 John Cromwell), und sehr schöne Bilder von Walen.

Hanns Zischler stößt im Shellatlas auf einen Ort namens Machtlos und schlägt einen Abstecher vor. Aber den hat Rüdiger Vogler schon auf seiner letzten Tour gemacht: „Ein Dorf wie jedes andere“. Im Lauf der Zeit (1976 Wim Wenders)

„Es gibt nichts unbetretenes mehr. Es sieht so aus, als wäre überhaupt kein Stückchen unerfasster Natur mehr übrig, weder draußen noch drinnen. (…) Nicht bloß werden Verkäuferinnen im Lächeln ausgebildet und der Betriebsleiter in Menschenbehandlung, sondern es wird gang und gäbe, das mühsam gelernte, wohl gar durch Psychotherapie bewirkte, unverpflichtende, neutrale Wesen, das durch Bekundung von Affekten sich keine Schwierigkeiten schafft und mit den Spielregeln der Gesellschaft auf gutem Fuße steht, als das natürliche anzusehen – und das natürliche in seiner Befangenheit als unnormal.“ (Max Horkheimer: „Begriff der Bildung“, 1952)

The Lady in Cement (1967 Gordon Douglas), mit Dan Blocker.

Die Männer, die auf Stevensons Schatzinsel schlussendlich in den Besitz der Karte kommen, werden damit nicht froh.

Natürlich erzählt „Die Schatzinsel“ weniger von einer Schatzsuche als vielmehr von der Suche nach einem Ersatzvater. Eine nicht ungefährliche Suche, die einigermaßen glimpflich missglückt.

In Stevensons unvollendetem Vater-Sohn-Roman „Weir of Hermiston“ hätte am Ende ein strenger Richter über seinen Sohn das Todesurteil verhängt.

The Apprenticeship of Duddy Kravitz (1974 Ted Kotcheff)

Ein Mann sei ohne ein Stück Land kein Mann, hat Duddy Kravitz (Richard Dreyfuss) vom Großvater gelernt. Die Geringschätzung, die mit dieser Perspektive väterlicherseits vererbt wurde, lässt sich unmöglich ins Gute wenden. Der Vater (Jack Warden) ist erst froh, wenn der Sohn Geschichte ist. Ted Kotcheffs Filme sind unkapriziös analytisch und unvorhersehbar drastisch. (Tiara Tahiti, Life at the Top, Wake in Fright, Billy Two-Hats, The Apprenticeship of Duddy Kravitz, First Blood… Ich verlange eine Retrospektive.)

Close Encounters of the Third Kind (1977 Steven Spielberg)

Um sich voll und ganz der Berglandschaft in seinem Wohnzimmer zu widmen, schickt Richard Dreyfuss seine Familie zum Teufel. Das habe Spielberg, laut eigener Auskunft, so unbarmherzig nur darstellen können, solange er selber kinderlos war (sagte mir Claudia Basrawi, bevor ich ihr von meiner Bildersammlung erzählte).

„Zeit aber steht für Liebe; der Sache, der ich Zeit schenke, schenke ich Liebe; die Gewalt ist rasch.“ (Horkheimer, 1952)

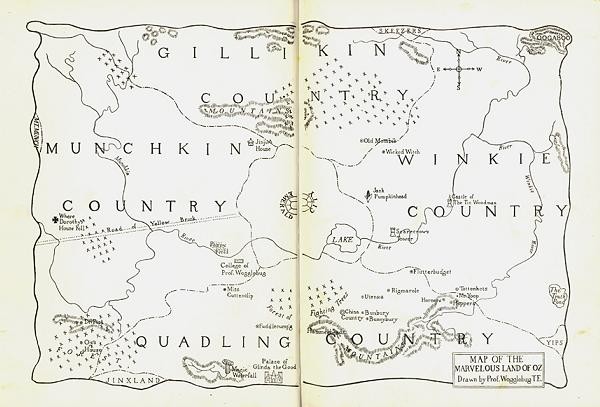

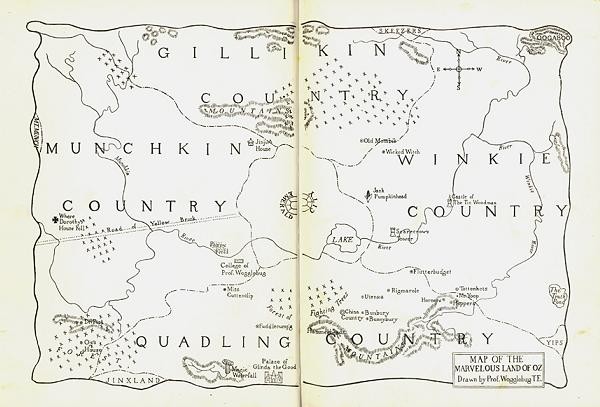

Ost und West sind vertauscht auf Lyman Frank Baums „Map of the Marvellous Land of Oz“

Zum ersten Mal gefiel mir 3D. Das greifbar Unechte des Verfahrens passte in Oz the Great and Powerful (2013 Sam Raimi) sowohl zur Kirmesbudentraurigkeit am Anfang als auch zum großen finalen Triumph, der mittels billiger Zaubertricks über die böse Hexerei errungen wird. Nebenbei erzählt der Film sehr schön, was aus Frauen Hexen macht: die Gleichgültigkeit eines Mannes.

Jules Vernes geheimnisvolle Insel: Île Lincoln. Mysterious Island (1961 Cy Endfield)

Es kommt vor, dass sich ein Mann mit seinem U-Boot unter einer Vulkaninsel versteckt hält.

In Guillermo del Toros Pacific Rim (2013) gibt es keine Pläne auf Papier, sondern Holografien, die sichtbar machen, was man nicht verstehen kann: ein Zugang zur Erde, eine Art Geburtskanal, auf dem Meeresgrund gelegen. Außerirdische schicken da hindurch urzeitliche Godzilla-Gorilla-Echsen in exponentialer Häufung zum Kampf gegen die Menschheit. Die wehrt sich mit gigantischen Robotern, in deren Köpfen Piloten und Pilotinnen paarweise – in einem Zustand totalen gegenseitigen Vertrauens, „Drift“ genannt – als rechte und linke Gehirnhälfte ihr Bestes geben. Unter den Pilotenpaaren auch ein Vater und sein Sohn… und wie man weiß, sterben im Krieg die Söhne, die Väter überleben.

Dass es in vielen Science-Fiction-Kriegen schlussendlich gegen Mütter-Monster, gegen die Fruchtbarkeit schlechthin zu kämpfen gilt, das will ich als Thema noch nicht mal anreißen. Bei Del Toro wird einem gerade geborenen, äußerst aggressiven Ungetüm die Nabelschnur zum Verhängnis.

Die umfang- und einflussreichste Seeungeheuersammlung des 16ten Jahrhunderts, in Olaus Magnus‘ „Carta Marina“, 1539/1572, via Bibliodyssey

„Dass die ungeheure Wassermenge, die beinahe den ganzen Erdball umgibt, Tiere verbergen kann, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann – wer hätte die Kühnheit, zumindest diese Möglichkeit zu leugnen?“ (Guy Endore: „The Werewolf of Paris“, 1933)

Guy Endore (1900 – 1970) hat das allerspannendste Vater-Sohn-Buch geschrieben: „King of Paris“ über Alexandre Dumas, den Älteren und den Jüngeren.

Francis Drakes Karibikfahrt; Detail aus Giovanni Baptista Boazios Kupferstich von 1589 via

Nur am Rande: Väter von Töchtern – beispielsweise Will Rogers in State Fair (1933 Henry King) oder Chishu Ryu in Banshun (1949 Ozu), Fred MacMurray in Father Was a Fullback (1949 John M. Stahl), Spencer Tracy als Father of the Bride (1950 Vincente Minnelli), Walter Matthau in The Bad News Bears (1976 Michael Ritchie) und Louis C.K. als Louie – sie sind alle sanfte Seelen.

Gerade aktuell im Kino zu bewundern, in The Conjuring (2013 James Wan), Patrick Wilson und Ron Livingston – gleich zwei tolle Väter von Töchtern – im Kampf gegen Dämonen, Möbel und Mütter. Ganz kurz wird da auch mal eine Landkarte zu Rate gezogen, aber statt vergangenen Bodenspekulationen nachzuforschen, werden gegenwärtige Gespenster mit adäquaten Mitteln gejagt, mit Kassettenrekorder und Schmalfilm, mit der technischen Gerätschaft der modernen Poesie.

Väter von Töchtern, so scheint es mir, werden allgemein sehr viel sympathischer gezeichnet als Väter von Söhnen. Nichtsdestotrotz stecken letztere in den herzerreißenderen Rollen: Emilio Cigoli in I bambini ci guardano (1943 Vittorio De Sica), Robert Keith in Fourteen Hours (1951 Henry Hathaway), Alan Arkin in Popi (1969 Arthur Hiller), Judd Hirsch in Running On Empty (1988 Sidney Lumet), Barry Otto in Strictly Ballroom (1991 Baz Luhrman), André Dussollier als Vater von Tanguy (2001 Étienne Chatiliez), Richard Jenkins in Stepbrothers (2008 Adam McKay), Robert de Niro in Silver Linings Playbook (2012 David O. Russell).

Ausschnitt aus Gastaldis „La Descriptione dela Puglia“ (1567). Am Ufer.

Noch ein letztes Zitat aus Heimito von Doderers „Ein Mord den jeder begeht“ – der berühmte Anfang des Romans: „Jeder bekommt seine Kindheit über den Kopf gestülpt wie einen Eimer. Später erst zeigt sich, was darin war. Aber ein ganzes Leben lang rinnt das an uns herunter, da mag einer die Kleider oder auch Kostüme wechseln wie er will.“

His Majesty O’Keefe (1953 Byron Haskin)

„Die sogenannte Bildung der Persönlichkeit, die Verinnerlichung, die Rückwendung des gestaltenden Willens auf sich selbst, so viel Positives sie auch gewirkt haben mögen, trugen doch zweifellos zur Verhärtung der einzelnen Menschen, zum Hochmut, zum Privilegbewusstsein und der Verdüsterung der Welt bei.“ (Max Horkheimer: „Begriff der Bildung“, 1952)

„Alle Triebe, die zärtlichen, dankbaren, lüsternen, trotzigen, selbstherrlichen, sind durch den einen Wunsch befriedigt, sein eigener Vater zu sein“ (Freud: „Über einen besonderen Typus der Objektwahl beim Manne“, 1910). *

Das „Unter-Über-Ich “ (eine Begriffsfindung Heino Jaegers) bleibt weitenteils unerforschtes Terrain.

Ende des zweiten Teils