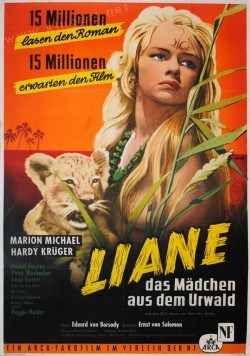

Filme der Fünfziger (XLI): Liane – das Mädchen aus dem Urwald (1956)

Zu den unausgesprochenen Tabus im deutschen Kino der 50er gehörte die Darstellung der weiblichen Brust, die nur in Kulturfilmen gezeigt werden durfte. In Spielfilmen ging dagegen, so die These, vom entblößten Busen immer eine erotisierende Wirkung aus. Einer der ersten, der dieses Tabu brach, war der Göttinger, später Berliner Filmproduzent Gero Wecker. Er kaufte in Cannes 1952 die deutschen Verleihrechte für „Sie tanzte nur einen Sommer“ (Schweden 1951; R: Arne Mattson), der in der Bundesrepublik neben „Don Camillo und Peppone“ der erfolgreichste Film der Saison 1952/53 wurde. 1955 produzierte er mit „Die Mädels vom Immenhof“ den ersten Teil der „Immenhof“-Trilogie mit den Kinderstars Heidi Brühl und Angelika Meichsner.

Zu den unausgesprochenen Tabus im deutschen Kino der 50er gehörte die Darstellung der weiblichen Brust, die nur in Kulturfilmen gezeigt werden durfte. In Spielfilmen ging dagegen, so die These, vom entblößten Busen immer eine erotisierende Wirkung aus. Einer der ersten, der dieses Tabu brach, war der Göttinger, später Berliner Filmproduzent Gero Wecker. Er kaufte in Cannes 1952 die deutschen Verleihrechte für „Sie tanzte nur einen Sommer“ (Schweden 1951; R: Arne Mattson), der in der Bundesrepublik neben „Don Camillo und Peppone“ der erfolgreichste Film der Saison 1952/53 wurde. 1955 produzierte er mit „Die Mädels vom Immenhof“ den ersten Teil der „Immenhof“-Trilogie mit den Kinderstars Heidi Brühl und Angelika Meichsner.

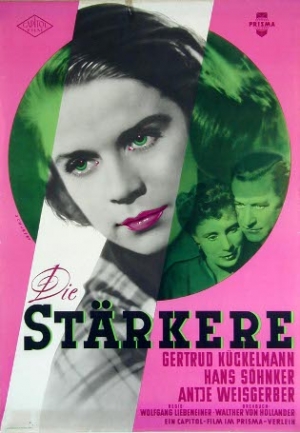

Weibliche Kinderstars wie Romy Schneider, Christine Kaufmann, Cornelia Froboess oder Sabine Sinjen waren Mitte der 50er Jahre schon junge Frauen; mit Karin Baal und Marion Michael wandelten sich die süßen Kinder zu erotischen Objekten und öffneten das Kino zum Paradies für Pädophile.

Über Anzeigen in der „Bild“-Zeitung suchte Gero Wecker 1956 eine Hauptdarstellerin für „Liane“. Tausende Mädchen meldeten sich; ausgewählt wurde die fünfzehnjährige Marion Ilonka Michaela Delonge, die sich fortan Marion Michael nannte. Das junge Mädchen aus wenig begütertem Haus schien mit der Aussicht auf Filmengagement, Hauptrolle und Sieben-Jahres-Vertrag in den Sahnetopf gefallen zu sein, aber die Sahne erwies sich – ähnlich wie bei Karin Baal – als Essig. Der Sieben-Jahres-Vertrag kam erst nach dem ersten „Liane“-Film, für

Starfoto Marion Michael – wahrscheinlich Fotomontage

den Marion Michael ganze 1.300 DM Gage erhielt. Mit geradezu bösartiger Häme verbiss sich die Boulevardpresse in das Mädchen, nannte sie „Bundes-Nackedei“ („Bild“-Zeitung) und verfolgte ihre Bemühungen, sich von dem „Liane“-Klischee zu lösen, mit galligem Sarkasmus. Marion Michael war ein Kind, das in die Erwachsenenwelt und auf die Bühne des Kinos katapultiert wurde, damit nicht zurecht kam und letztendlich scheiterte. In dem Remake von „Bomben auf Monte Carlo“ (1960; R: Georg Jacoby) als Partnerin von Eddie Constantine sieht man deutlich, dass sie völlig überfordert ist; schon hier ist sie nur noch ein verschrecktes, von ‚Ängsten verfolgtes Mädchen.

Als Exploitation Movie ist „Liane“ gar nicht mal so schlecht wie ich befürchtet hatte. Gnadenlos mixt Regisseur Eduard von Borsody die Genres – es geht von Tieraufnahmen (Giraffen, Wasserbüffel, Zebras, Elefanten, Löwen) zum Buddy_Movie des Expeditionslagers, von der Denunziation der Farbigen als zivilisatorisch zurückgebliebene Wilde mit choreografierten Tänzen und Kriegsbemalung zu der Attraktion der halbnackten Liane, wird dann zum biederen Kriminalfilm und endet schließlich mit der Rückkehr – grosses Hallo im Stammesdorf – von Thoren und Liane. Ebenso gnadenlos setzt die Musik illustrierende Effekte ein –Trommelfieber und grell instrumentierte Tanzrhythmen in Afrika, von Mantovani ausgeliehene „cascading strings“ in Hamburg und das Schifferklavier, um die Reederei Amelongen ins rechte Bild zu setzen. Anhand nahezu jeder Sequenz lässt sich die innere Befindlichkeit der Autoren und ihre Spekulation auf die Vorurteile ihres Publikums festmachen.

Die Männer einer Urwald-Expedition entdecken im Südosten Afrikas beim Stamm der Wo-Dos das weiße Mädchen Liane. Es wird gefangen und nach Hamburg gebracht, denn Liane könnte die Enkelin des Reeders Amelungen (Rudolf Forster) sein. „Sehen Sie doch den Gesichtsschnitt und die Augenpartie – ich meine, sie muss aus einem sehr guten Stall sein“, lautet eine erste rassenkundliche Diagnose. Begleitet wird Liane von dem hemdsärmeligen Thoren (Hardy Krüger), in den sich schon die Expeditionsärztin Jacqueline Goddard (Irene Galter)verliebt hatte, und von Tanga (Jean Pierre Faye), einem Jäger der Wo-Do. In der Nacht legt sich Tanga als Beschützer neben das Bett von Liane, später legt sich Liane, jetzt schon im Baby Doll, neben das Bett von Thoren. Also immer noch eine Wilde. Amelungen hat seinen Geschäftsführer Viktor Schöninck (Reggie Nalder) als Generalerben eingesetzt, aber nun ist ja Liane aufgetaucht, die Enkelin und legitime Erbin. Schöninck tötet Amelungen und rast bei einer Verfolgungsfahrt in den Tod. Liane („Die kann ja schon richtig mit Messer und Gabel essen“) hat genug von der Zivilisation und kehrt mit Thoren zurück zu den Wo-Dos, in die Welt, „in der sie ihre glückliche und wunschlose Kindheit verbrachte.“ (Presseheft)

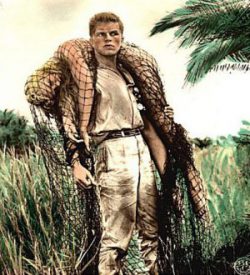

Die Beute …

Alle sind glücklich, alle Vorurteile und Ressentiments bestätigt, alle Klischees werden bedient. Hardy Krüger darf sogar ein wenig renitent werden (das Jugendproblem, die Halbstarken). Marion Michael hat ganz wenig Text, ganz viel Körper und sehr lange Haare. Was treibt Thoren weg von der intelligenten und schönen Ärztin und hin zur Kindfrau? Die Ärztin, so formuliert er es selbst, ist ihm zu intelligent, sie könnte seine vorgespielte Sicherheit durchschauen. Liane dagegen kann er dominieren; in einer der ersten gemeinsamen Szenen füttert Thoren die hilflose Liane tatsächlich mit einer Banane. So beginnt die falsche Romanze.

1957 wurde noch ein zweiter „Liane“-Film gedreht („Liane – die weisse Sklavin“; R: Hermann Leitner), 1961 entstand als Zusammenschnitt beider Teile „Liane – Tochter des Dschungels“.

Als Produzent Gero Wecker 1974 im Alter von 51 Jahren starb, titelte die „Bild-Zeitung: „Herzinfarkt! Der Mann, der den Deutschen den nackten Filmbusen brachte“. Nicht nur das, sondern auch acht Oswalt Kolle Fime, von „Das Wunder der Liebe“ (1968) bis „Liebe als Gesellschaftsspiel (1972). Gero Wecker kennt heute niemand mehr. Und Marion Michael?

… wird gefüttert.

„Liane wird mich bis zum Tod verfolgen“ soll Marion Michael gesagt haben. Das war sogar noch untertrieben – nicht bis zum Tod im Jahr 2007, sondern bis heute und für immer. Das ist sogar in Lars Kraumes jüngstem Film „Das schweigende Klassenzimmer“ zu sehen.

DVD bei e-m-s. Die DVD-Fassung ist unvollständig; es fehlt die Schlussszene mit Hardy Krüger und Marion Michael im Dschungelteich.

Ergänzungen und Präzisierungen zu Filmportal:

Mit Anneliese Würtz, Editha Horn, Waltraud Runze, Walther Blum, Kurt Lucas, Hans Emons, Erik Radolf

Kamera: Ekkehard Kyrath (Außenaufnahmen in Kenia oder Nairobi)

Außenaufnahmen der Spielszenen: Ab 14.7 1956 in Sabaudia (Italien) im Park der Villa Fogliano, Hafenaufnahmen in Baia (Golf von Neapel). Atelieraufnahmen in den Arca Filmstudios Berlin Pichelsberg ab 30.7 bis Ende August 1956.

Geschäftsführer: H.G. Steinamm; Kasse: Marianne Vogt; Ateliersekretärin: Annemarie Scheu; Garderobe: Luise Lehmann, Ernst Nuckel; Star- und Pressefotos: Roman Stempka

Agfacolor

Literatur:

Maja Figge: Deutschsein (wieder-)herstellen. Weißsein und Männlichkeit im bundesdeutschen Kino der fünfziger Jahre. transcript Verlag, Bielefeld 2015. S. 265 – 300

Michael Flitner: Das Mädchen aus dem Urwald. Über Geschlecht und Nation in einem Film der 1950er Jahre. https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/2838/file/gr1_05_Ess01.pdf

Als „Liane – das Mädchen aus dem Urwald“ für Jugendliche ab 12 Jahren freigegeben wurde, machte man der Jugendpsychologin in der FSK heftige Vorwürfe. So viel Nacktheit, und das ab 12 Jahren! „Sie kennen die Jugendpsychologie nicht“, entgegnete die Dame. „Jugendliche denken sich gar nichts Böses dabei, wenn einmal ein nackter Körper im Film erscheint. Wenn man den Besuch dieses Films beschränken zu müssen glaubt – dann würde ich empfehlen, ihn für Männer über 50 zu verbieten.“

Als „Liane – das Mädchen aus dem Urwald“ für Jugendliche ab 12 Jahren freigegeben wurde, machte man der Jugendpsychologin in der FSK heftige Vorwürfe. So viel Nacktheit, und das ab 12 Jahren! „Sie kennen die Jugendpsychologie nicht“, entgegnete die Dame. „Jugendliche denken sich gar nichts Böses dabei, wenn einmal ein nackter Körper im Film erscheint. Wenn man den Besuch dieses Films beschränken zu müssen glaubt – dann würde ich empfehlen, ihn für Männer über 50 zu verbieten.“

Kriegsversehrten Männern konnte man in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg häufig begegnen, nur im Film sah man sie selten und im Zentrum standen die sichtbaren Verletzungen schon gar nicht. Frauen dagegen wurden öfter von unheilbaren Krankheiten heimgesucht; Maria Schell wäre beinahe gestorben, wäre ihr nicht Dieter Borsche als „Dr. Holl“ (1951) zu Hilfe geeilt; Ruth Leuwerik verhalf mit tödlicher Erkrankung ihrem Partner O.W. Fischer in „Ein Herz spielt falsch“ (1953) zur Läuterung. Willy Birgel gewinnt 1956 Elisabeth Müller, die als Tänzerin mit Kinderlähmung in seine Klinik kommt. Es sind vor allem die Männer, die sich in dieser Konstellation mit Ritterlichkeit, Treue und Mannestugend bewähren.

Kriegsversehrten Männern konnte man in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg häufig begegnen, nur im Film sah man sie selten und im Zentrum standen die sichtbaren Verletzungen schon gar nicht. Frauen dagegen wurden öfter von unheilbaren Krankheiten heimgesucht; Maria Schell wäre beinahe gestorben, wäre ihr nicht Dieter Borsche als „Dr. Holl“ (1951) zu Hilfe geeilt; Ruth Leuwerik verhalf mit tödlicher Erkrankung ihrem Partner O.W. Fischer in „Ein Herz spielt falsch“ (1953) zur Läuterung. Willy Birgel gewinnt 1956 Elisabeth Müller, die als Tänzerin mit Kinderlähmung in seine Klinik kommt. Es sind vor allem die Männer, die sich in dieser Konstellation mit Ritterlichkeit, Treue und Mannestugend bewähren.

Am 30. Januar 1954 trieb es den Familienminister Wuermeling (CDU) zu einer programmatischen Erklärung: “Der durchschnittliche Unterhaltungsfilm zeigt allzu oft eine Auffassung der Ehe und Familie, die dem im Abendland gültigen Bild widerspricht. In der Sorge um den Bestand unserer Familie und damit auch um die Zukunft unserer Gesellschaft muss das einmal offen ausgesprochen werden. Nicht Prüderie und altjüngferlicher Moralismus, sondern das ewig gültige Richtbild von Ehe und Familie sollen bei der Beurteilung maßgebend sein.“ Mit Blick auf die Bundesbürgschaften für Filme forderte Wuermeling, nur jene Produktionen „finanzieren zu helfen, die den Wert von Ehe und Familie nicht herabsetzen. … Wenn in der Demokratie der Staatsbürger der Träger des Staates ist, dann hat er das Recht und die Pflicht, allem entgegenzutreten, was seinem Staat die Existenzgrundlagen entzieht.“ Er forderte „nicht Staatszensur, sondern Volkszensur unseres kulturellen Lebens!“.

Am 30. Januar 1954 trieb es den Familienminister Wuermeling (CDU) zu einer programmatischen Erklärung: “Der durchschnittliche Unterhaltungsfilm zeigt allzu oft eine Auffassung der Ehe und Familie, die dem im Abendland gültigen Bild widerspricht. In der Sorge um den Bestand unserer Familie und damit auch um die Zukunft unserer Gesellschaft muss das einmal offen ausgesprochen werden. Nicht Prüderie und altjüngferlicher Moralismus, sondern das ewig gültige Richtbild von Ehe und Familie sollen bei der Beurteilung maßgebend sein.“ Mit Blick auf die Bundesbürgschaften für Filme forderte Wuermeling, nur jene Produktionen „finanzieren zu helfen, die den Wert von Ehe und Familie nicht herabsetzen. … Wenn in der Demokratie der Staatsbürger der Träger des Staates ist, dann hat er das Recht und die Pflicht, allem entgegenzutreten, was seinem Staat die Existenzgrundlagen entzieht.“ Er forderte „nicht Staatszensur, sondern Volkszensur unseres kulturellen Lebens!“.

Das Herz im Titel bemüht bewusst das empfindsame Gemüt; aber was ist mit dem Titel gemeint? Findet ein Mann nach langen Irrwegen seine Frau oder vielleicht umgekehrt? Kehrt der verlorene Sohn zurück, wurde ein Baby vertauscht? Nichts von alledem, wir begegnen einem Heimkehrerfilm, bei dem man bis zum Schluss nicht weiß, wessen Herz nach Hause findet. Kommen Heimkehrer im BRD-Film aus dem Osten, sind sie in der Regel verbittert und müssen sich erst mal zurechtfinden. Kommen sie aus dem Westen, bevorzugt aus Amerika, haben sie etwas gutzumachen, weil sie natürlich reich geworden sind, während die Deutschen so schrecklich gelitten haben. Hier geht es jetzt um Wiedergutmachung und da hört der Spaß auf.

Das Herz im Titel bemüht bewusst das empfindsame Gemüt; aber was ist mit dem Titel gemeint? Findet ein Mann nach langen Irrwegen seine Frau oder vielleicht umgekehrt? Kehrt der verlorene Sohn zurück, wurde ein Baby vertauscht? Nichts von alledem, wir begegnen einem Heimkehrerfilm, bei dem man bis zum Schluss nicht weiß, wessen Herz nach Hause findet. Kommen Heimkehrer im BRD-Film aus dem Osten, sind sie in der Regel verbittert und müssen sich erst mal zurechtfinden. Kommen sie aus dem Westen, bevorzugt aus Amerika, haben sie etwas gutzumachen, weil sie natürlich reich geworden sind, während die Deutschen so schrecklich gelitten haben. Hier geht es jetzt um Wiedergutmachung und da hört der Spaß auf.

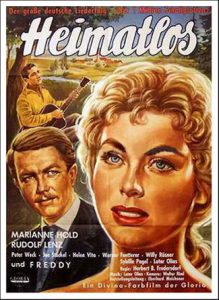

Gegen Ende der 50er Jahre machten Heimatfilme nicht mehr die grossen und sicheren Umsätze. Dabei waren sie in der Produktion immer noch billig; Schauspieler, Regisseure, das gesamte Produktionsteam waren sich klar, dass hier kein großer Kassenschlager, sondern ein Brotfilm gedreht wurde. Und die Außenaufnahmen waren so günstig. Manfred Barthel, lange Jahre bei der Gloria-Film, weiß Bescheid. „Filmleute fielen in einen Ferienort ein, sorgten für Neugier und Unruhe unter den Urlaubern, bestellten beim Fremdenverkehrsverein Volkstänze und Trachtenumzug gegen Freibier und eine Spende in die Vereinskasse, und schon konnte gedreht werden.“

Gegen Ende der 50er Jahre machten Heimatfilme nicht mehr die grossen und sicheren Umsätze. Dabei waren sie in der Produktion immer noch billig; Schauspieler, Regisseure, das gesamte Produktionsteam waren sich klar, dass hier kein großer Kassenschlager, sondern ein Brotfilm gedreht wurde. Und die Außenaufnahmen waren so günstig. Manfred Barthel, lange Jahre bei der Gloria-Film, weiß Bescheid. „Filmleute fielen in einen Ferienort ein, sorgten für Neugier und Unruhe unter den Urlaubern, bestellten beim Fremdenverkehrsverein Volkstänze und Trachtenumzug gegen Freibier und eine Spende in die Vereinskasse, und schon konnte gedreht werden.“