Abraham Polonsky im Gespräch mit Wolf-Eckart Bühler (März 1981)

Ich habe vier Romane geschrieben. Der erste, The Enemy Sea, war eigentlich eher ein Unterhaltungsroman, und er handelte von Politik und dem Krieg. The World Above, mein nächstes Buch, handelte von Politik, Psychologie und Medizin. Dann habe ich ein Buch gemacht, das sich mit Politik und der Blacklist befaßt hat, A Season of Fear, während der McCarthy-Zeit. Und schließlich mein letztes Buch, das erst kürzlich erschienen ist, es heißt Zenia’s Way, und es handelt von Politik und meiner Jugend, und Politik und meinem Alter.

Es ist immer meine Ansicht gewesen, daß eine Blacklist eine normale gesellschaftliche Beziehung in so gut wie jeder Gesellschaftsform ist, die wir je gekannt haben. Es ist Diskriminierung, gegen die Bedürfnisse, gegen die Erwartungen, gegen die Hoffnungen all jener, die du deinen eigenen Zielen und Zwecken in der Gesellschaft als fremd empfindest. Und darin ist moralisch nicht unbedingt etwas falsch, jedenfalls nicht von Anfang an, denn jede Gesellschaft besteht aus verschiedenen Klassen, verschiedenen Gruppen, verschiedenen Bündnissen, so daß Blacklisting in milder Form lediglich besagen kann: Wir gehören zusammen, und du gehörst nicht zu uns – oder aber es kann, zu guter Letzt, auch die Form annehmen, daß es das Instrument des Todes all jener wird, die nicht übereinstimmen.

Und selbst in einer winzig kleinen Gemeinschaft von Primitiven, wo die Rituale sehr streng und rigide sind, wenn jemand gegen die Rituale sich versündigt, die Tabus, dann ist er auf der Stelle ausgeschlossen. In gewissem Sinne ist auch das Blacklisting. Es ist nicht so ausgeklügelt wie das Blacklisting eines McCarthy-Komitees; aber es ist vielleicht sogar tödlicher, in gewisser Weise – denn aus einer kleinen Gemeinschaft ausgestoßen zu sein, bedeutet dein Leben zu verlieren, während diskriminiert zu werden von den herrschenden Klassen der Vereinigten Staaten, das ist nur ein Witz.

Die Blacklist begann in Hollywood in dem Augenblick, als die ersten 19 von dem Komitee aufgefordert wurden, zu erscheinen. Vorher gab es inoffizielle Blacklists, da gab es eine von Leuten, die die Guilds versuchten zu organisieren, da gab es eine von Leuten, die bei gewissen Studios nicht gerne gesehen waren usf. Aber die eigentliche Blacklist, die politische Blacklist als ein offizielles Instrument der Politik der Hollywood-Filmindustrie, die begann mit der ersten Gruppe, die vor das HUAC zitiert wurde. Von diesem Augenblick an wurde jeder, der von einem Spitzel genannt wurde, oder dessen Name von weiß Gott wem genannt wurde, Teil dieser Blacklist. Später wurde das dann besser organisiert, es gab diverse Gruppen innerhalb der Studios und innerhalb der Fernsehanstalten, und die stellten Leute an, die für sie die Blacklists aufstellten.

Schließlich gab es Zeitungen, Zeitschriften, Broschüren und eine Art von Blacklisting-Privatindustrie, die sich über die ganzen Vereinigten Staaten ausbreitete. Ungleich dem Blacklisting in den Gewerkschaften der Schwerindustrie, das gewöhnlich auf der Tatsache beruhte, daß Leute, die die Gewerkschaften organisierten, für diese oder jene Zeit gebannt wurden, war dies ausgesprochen diskriminierend, vor allem wahllos. Hauptsächlich geschah es deshalb, weil die Filmindustrie den herrschenden Klassen in den USA das Gefühl geben wollte, das sie loyal sei, daß sie in der Zeit der Kalten Krieges kooperierte, und also wurde die Welt in zwei verschiedene Lager aufgeteilt – und diese Lager existieren, selbstverständlich, auch heute noch.

Die Tendenz zu einer konservativen oder sogar durchorganisiert reaktionären Entwicklung steckt in der Geschichte der USA schon seit dem Bürgerkrieg; es hat verschiedene Zwischenspiele gegeben von Populismus, oder die Volksfront unter Präsident Roosevelt usw., doch im Großen und Ganzen hat es eine deutliche und kontinuierliche Tendenz gegeben, daß die Regierung von Mal zu Mal konservativer wird. Das gegenwärtige Auftauchen von Reagan und all diesen alten Namen ist lediglich ein Teil dieser quasi natürlichen Tendenz dieser Gesellschaft. Wir haben versucht, sie zu bekämpfen, in der Vergangenheit, wir werden auch weiterhin versuchen, sie zu bekämpfen.

Es ist ein wichtiger Unterschied zu machen zwischen sozialem Blacklisting und formalem, von der Regierung ausgehendem Blacklisting, welches vom HUAC, vom Department of Justice und verschiedenen anderen Organisationen in den USA begründet würde. Dies hat eine völlig andere Auswirkung auf dich, als wenn du aus gesellschaftlichen Gründen diskriminiert wirst, weil du nicht schön bist, weil du nicht die richtige Hautfarbe oder die richtige Religion hast, oder weil du dich danebenbenommen hast innerhalb deiner Gemeinschaft. Hier, in diesem Fall war es jedoch die Regierung der Vereinigten Staaten, die dich ganz unmittelbar davon in Kenntnis setzte, daß du in Zukunft ausgeschlossen sein würdest von allen Vorteilen und Vorrechten dieser Gesellschaft und ebenso von deinem Beruf. Wir sind mehr oder minder daran gewöhnt, gesellschaftlich auf die eine oder andere Weise diskriminiert zu werden, aber von deiner eigenen Regierung diskriminiert zu werden, offiziell auf eine Blacklist gesetzt zu werden, das bedeutet, daß du zu einem Fremden in deiner eigenen Umgebung gemacht wirst. Du weißt plötzlich nicht mehr, wohin du gehörst, das ist eine ganz neue Erfahrung. Ein Linker in einer Gesellschaft, die die Rolle des Linken anerkennt, wenn nicht gar unterstützt und fördert, hat gegenüber dem Staat und der Gesellschaft eine (seine eigene) Haltung; ein Linker, der sich auf eine Blacklist gesetzt sieht und dem gesagt wird, daß er nicht länger mehr arbeiten darf, daß er diese und jene Dinge nicht mehr tun darf, daß er nicht länger mehr sein Land verlassen darf, wann immer er will usw., und der weiß, daß er die ganze Zeit über von den Sicherheitskräften der Regierung überwacht und beobachtet wird, der findet sich in einer äußerst merkwürdigen Lage wieder, für einen amerikanischen Staatsbürger. Es schien nicht unnormal, oder außergewöhnlich zu sein, daß man ein Linker ist, aber plötzlich ist es unnormal geworden, ist es ein Verbrechen geworden. Dieser einsame Wanderer hat nun nur noch eine einzige Gemeinschaft übrig, an die er sich wenden kann, und das ist die Gruppe der anderen Leute, die auf den Blacklists stehen – bzw. derer, mit denen sie früher verbunden gewesen sind, die aber inzwischen anfangen, sich Sorgen zu machen, ob nicht auch sie eines Tages auf den Blacklists stehen. An diesem Punkt fängt ein psychologischer Prozeß an zu wirken: man beginnt sich zu fragen – liegt es an mir selber, ist irgendetwas faul bei mir selber, daß ich jetzt aus der Gemeinschaft ausgeschlossen bin, habe ich etwas falsch gemacht, bin ich schuldig an irgendetwas? Oder aber, hat man einen besonders starken Charakter, fängt man an, die ganze Welt zu hassen und zu verdächtiger, und dann wirst du ein Mensch, der alles und jedes als feindlich, überwachend, gewalttätig ansieht, und das hat einen nicht minder schlechten Einfluß auf deinen Charakter, wie du weißt. Grundsätzlich, also: offizielles Blacklisting, selbst wenn es nicht bis zum Äußersten geht, dich zum Beispiel in Lager, oder Gefängnisse, steckt, oder dich vor Erschießungskommandos stellt, entfremdet dich völlig in der Gesellschaft, in der Entfremdung ohnehin bereits eine Gewohnheit und eine ständige Quelle der Angst bedeutet. Auf diese Weise macht sie, die Entfremdung, die Blacklist erst wirklich effektiv, und macht sie den, der auf ihr steht, absolut ineffektiv.

Offensichtlich haben nicht alle auf diese Weise reagiert. Manchmal hat die Blacklist auch Qualitäten in Leuten hervorgebracht, Qualitäten der Stärke, oder Qualitäten der Ermunterung und Hoffnung, von denen sie vorher gar nicht gewußt hatten, daß sie in ihnen waren.

Aber natürlich nicht in mir; ich hätte die schlechte Angewohnheit gehabt, so zu werden wie ich bin, egal was passiert wäre… Ich mach nur einen Witz… Natürlich hat das Blacklisting ganz enorme Auswirkungen auf mich gehabt, wie auf alle meine Freunde.

Wir haben untereinander eine sehr enge Beziehung zueinander aufgebaut, gegen die Blacklist, und wir haben sie sogar zu einer Art Arbeitsgruppe, Stoßtruppe, umgeformt, mit anderen Worten, wir haben uns ein Instrument geschaffen, innerhalb der Gesellschaft weiterhin operieren zu können. Zwei meiner Freunde und ich haben uns zusammengetan und uns entschlossen, eine der Fernsehstationen, bzw. eines der Programme an einer Fernsehstation zu übernehmen, um zu überleben; wir operierten in utopischer Freundschaft, ohne jede Konkurrenz untereinander, das heißt also, daß meine Freundschaft zu ihnen sehr viel tiefer geworden ist aus diesem Grund. Aber natürlich hatte das alles auch andere Auswirkungen. Ich dachte mehr über mich selber nach; ich dachte mehr über die Gesellschaft nach; und ich bemerkte, daß ich, obwohl ich die Gesellschaft brauchte, doch nötigenfalls auch ohne sie auskommen könnte. Zumindest in dem Sinn, daß ich ihrer Gegenwart existieren konnte, ohne ihre ständige Billigung und Wertschätzung zu brauchen, um mit mir selber zufrieden sein zu können, und um mich etwas wert zu fühlen.

Die meisten der blacklisted Autoren wurden auf die eine oder andere Weise krank, angefangen von Magengeschwüren und anderen psychosomatischen Krankheiten, denn sie waren nicht nur unter dem ständigen Streß, überhaupt ihren Lebensunterhalt zu verdienen, sie waren zusätzlich unter dem ständigen Streß so zu erscheinen, sich so zu geben, als ob sie überhaupt nicht auf der Blacklist stünden – als ob sie das in keiner Weise beeindrucken oder beeinflussen könnte. Du gibst also ständig etwas vor.

Was ich persönlich tat, war, Hollywood zu verlassen und nach New York zu gehen, was meine Heimatstadt war, und in New York ist in gewisser Weise jeder auf der Blacklist, denn jeder New Yorker ist mehr oder minder verrückt, und wenn du bereit bist, auf die sogenannten Wohltaten und Vorteile des normalen Lebens in New York City zu verzichten, dann gibt es dort genug Platz für fast jedermann zu überleben.

Ich konnte nicht unter normalen Umständen und auf normalem Wege in den Medien arbeiten, d.h. ich konnte weder Filme inszenieren noch konnte ich Filme schreiben, und ich konnte noch nicht einmal Bücher schreiben, und erst recht nicht die Bücher, die man gerne oder normalerweise schreiben würde, denn in der Regel gaben Verleger nicht die Bücher von Schriftstellern heraus, die auf irgendeiner schwarze Liste standen. Abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen.

Doch das ist nicht der wichtigste Aspekt davon, wie die Blacklist auf dich einwirkt. Aus Gründen, die ich schon genannt habe, passiert etwas mit dir selbst, in dir selbst, und zwar in deiner Beziehung zur Gesellschaft und zum Staat. Ich bin der festen Ansicht, daß ein Künstler nur innerhalb des Kontextes seiner Gesellschaft wirklich effektiv arbeiten kann – selbst, wenn diese Gesellschaft nur eine Illusion seiner eigenen Einbildung ist; und auf diese Weise bin ich natürlich sehr, sehr nachdrücklich von der Blacklist beeinflußt worden.

Tatsache ist, daß sie fast die gleiche Auswirkung hatte wie ein absolutes Scheitern, wie ein absoluter Mißerfolg; so, als ob man etwas sehr Großes, sehr Wichtiges versucht hätte, und dann daran gescheitert wäre. Nun würde ich Scheitern oder Verzweiflung keineswegs als eine Methode, sich selbst zu ändern, empfehlen, zumindest nicht als eine gesunde Art und Weise – genauso wenig wie ich einer politischen Partei oder einem einzelnen Linken eine Niederlage wünsche, als eine gesunde Art und Weise, seinen politischen Standpunkt neu zu überdenken –: aber wenn wir das Scheitern nicht gewählt haben, wenn es uns aufgezwungen worden ist, wenn es nicht eintritt wegen einer Schwäche von uns, oder falschen Gedanken und Idee oder einer mangelhaften Persönlichkeit, oder wegen unserer falscher Vorstellungen von uns selbst – dann kann das Scheitern eine reelle Möglichkeit für dich sein, eine Basis sein, ganz neu, ganz von vorn anzufangen. Denn du beginnst dann die Gesamtheit deiner Ansichten und Überzeugungen über eben das System, in welchem du lebst, in Frage zu stellen, und zwar als ganz privater Mensch. In diesem Sinne ist es also sehr heilsam. Schließlich ist Chaos der Anfang jeder Form jeder Ordnung, nicht wahr? Also, indem du eine ganze Anzahl vor Formen zerstörst, aus dem Chaos heraus, das dadurch entsteht, resultieren neue Formen – und vielleicht näher zu der Realität des Augenblicks und zu der Realität dessen, was du bist. Mit anderen Worten, die Blacklist war ein Desaster für mich. Ich hätte sie nicht von mir aus, freiwillig gewählt, denn ich hätte andere Dinge auf verschiedene Weise gemacht, oder machen können… Und vielleicht habe ich mich auch gar nicht so sehr geändert, wie ich gedacht habe, daß ich mich geändert hab. Aber ich weiß, daß ich mich geändert hab.

Aus einer bestimmten Art von Scheitern erwächst Befreiung, nicht aus völligem, totalem Scheitern, dann bist du lediglich befreit wie Minerale in der Erde; aber innerlich zu scheitern, daraus kann die Befreiung des Lebensgeistes erwachsen. Es befreit ihn, sich auf die Suche zu begeben nach neuen Formen. Jedenfalls war es das für mich. Zu guter Letzt würde ich sagen, die Blacklist war ein Akt der Befreiung für mich.

Natürlich war ich in Versuchung. Aber ich war nicht versucht durch die übliche Versuchung, ich war nicht versucht, nicht auf die Blacklist zu kommen, und das zu tun, was notwendig war, um nicht auf die Blacklist zu kommen. Diese Art von Versuchungen gab es nicht – aber es gibt schlimmere Versuchungen als die, sich zu verkaufen. Die Versuchung, z.B. aufzugeben und zu sagen, daß nichts mehr einen Wert hat. Ich ziehe es vor, wenn jemand sich verkauft als daß er sagt, alles sei wertlos und sich ganz und gar aufgibt, ich war niemals in Versuchung, keinen Sinn mehr in allem zu sehen.

Es gab eine Form der Eitelkeit, der sehr schwierig auszuweichen ist und das ist der Wunsch, berühmt zu sein. Eines der wohltuendsten Ergebnisse der Blacklist war, daß ich an diesem Thema nicht länger interessiert war. Ich mußte nicht mehr berühmt sein, um mir selber gefallen zu können.

Ob ich vorher berühmt sein wollte? Ich hoffe, daß ich diese Hoffnung hatte. Und dann hab‘ ich die Versuchung aufgegeben.

Ich nehme an, daß dieses Gespräch ein Ausdruck der Tatsache ist, daß ich jetzt nicht so berühmt bin… Ich bin halb-berühmt… Aber es ist wirklich wahr. Man wird immer getrieben davon. Von dem Wunsch… oder dem Drang… ich denke, man braucht einfach ein bestimmtes Maß an Anerkennung… ich meine nicht Verehrung, ich meine Anerkennung, das ist etwas anderes – jeder Künstler will immer anders sein, anders als die anderen, aber du begreifst, wenn du auf der Blacklist bist, wenn du durch und durch geächtet bist, daß das überhaupt nicht das ist, was du wirklich willst. Du willst nicht anders sein. Du willst wahrhaftig sein. Du willst etwas Schönes machen. Und du willst etwas finden, das einen wirklichen Sinn ergibt; du willst in dir etwas finden, das dich dein Alter leichter ertragen läßt.

Der gefährlichste Mann in Amerika?

Zuerst will ich dir sagen, was er gemeint hat. Ich war Mitglied des OSS im 2.Weltkrieg gewesen, er versuchte mich auszufragen über die Leute, die noch mit dabei waren, ich wollte ihm seine Fragen nicht beantworten, ich hab ihn ein bißchen gereizt und mich über ihn lustig gemacht, bis dann jemand vom CIA ihn aufforderte, diese Art von Fragen zu unterlassen. Darauf war er sehr irritiert, und er war böse auf mich, und also sagte er, ich sei der gefährlichste Mann in Amerika. Später dann, als das Look Magazine mich in einem Interview befragte, was er denn damit gemeint habe, sagte ich, ich sei gefährlich nur für mich selbst gewesen. Nun, ich weiß selber nichts genau, was ich damals hatte sagen wollen mit diesem Satz, aber andererseits muß man einfach klar sehen, daß wir, die wir in unserer Einbildung auf dieser Welt die einzigen wahren Bewohner sind, eine Gefahr nur für uns selber darstellen. Andere Leute können uns töten, und andere Leute können uns traurig machen, und andere Leute können uns glücklich machen – aber zerstören, unser Innerstes zerstören können nur wir uns selbst. Und in diesem Sinne ist gerade jeder Künstler eine Gefahr für sich selbst, all die Zeit über, die er arbeitet, denn er ist fortwährend und ohne Unterlaß umgeben von der Versuchung, sich selbst zu betrügen, sich selbst zu verraten. Nicht für Geld, ich meine das nicht in diesem einfachen, billigen Sinne, sondern seine geheimen und tiefsten Überzeugungen und Anschauungen über die Natur der Dinge zu verraten – um sich annehmbarer, konsumierbarer zu machen. Und natürlich, selbst diejenigen unter uns, die dieser Versuchung entgehen können, entweder weil wir eben doch keine großen Künstler sind, und damit nicht genug zu verkaufen haben, oder als Künstler überhaupt, auch wir unterliegen nichtsdestotrotz derselben Art von Versuchung, glaube ich. Man kann der Versuchung nicht entfliehen. Sie ist die Quelle unserer Fähigkeiten.

War ich jemals in Versuchung, ein Märtyrer zu sein? Oh je, ich weiß das wirklich nicht. Aber es widerspricht im Grunde völlig meiner Natur, ein Märtyrer zu sein. Wie es auch völlig meiner Natur zuwider läuft, ein passives Opfer zu sein. Ich kann zum Opfer gemacht werden, aber ich glaube nicht, daß ich dann nichts weiter wäre als nur ein Opfer, und daß ich dieses Zum-Opfer-Gemacht-Werden akzeptieren würde. Ich verstehe sehr gut die Idee, daß man sich für andere aufopfert, anderen Opfer bringt, ja, ohne das sehe ich im Leben überhaupt nichts, das etwas bedeutet. – Aber die Aufopferung deines Lebens zu genießen, das ist vielleicht der unterste Kreis der Hölle. Nicht der Verrat an anderen, sondern der Verrat an dir selbst.

Opfer zu spielen kann eine sehr angenehme Karriere sein, du kannst es bei dir zu Hause spielen, und was du im Privatleben bei dir zuhause spielen kannst, das kannst du natürlich auch im politischen Leben spielen, es sind genau dieselben Versuchungen. Und ein Opfer zu sein, das sich darin gefällt, daß andere dem Opfer nur zu gerne sentimentale Gefühle entgegenbringen, eine gewisse Sympathie, ein Mitleiden, eine Bereitschaft zu helfen oder die Last mitzutragen – nun, ich hab einfach keine Lust, weiter darüber zu reden, du weißt, daß das schaurig ist. Wer eine solche Rolle freiwillig spielen mag, ich weiß es nicht. Ich weiß, daß Leute sie spielen, aber ich verstehe nicht weshalb; ich sehe nicht einmal einen Sinn darin, denn die Belohnung dafür ist doch wirklich minimal, oder etwa nicht, bloß irgendeine Illusion – wenn das keine dämliche und sinnlose Belohnung ist! Aber es spielt dabei natürlich auch noch etwas anderes eine Rolle. Jemand, den man zum Opfer gemacht hat, kann dieses Gefühl von Selbstmitleid dazu benutzen, sich selbst gegen das totale Scheitern zu verteidigen: es gibt ihm eine Rolle, die er ausfüllen kann, mit der er sich identifizieren kann, und in diesem Sinne arbeitet das zu deinen Gunsten, nützt dir vielleicht was. Aber das ist bloß eine Linderung eines neurotischen Symptoms, und alles andere als ein politischer Gewinn.

Cain/Abel

Von Mythen zu reden, das ist in den meisten Fällen wie einem hungrigen Hund ein Stück Fleisch vorzuwerfen, denn natürlich mag jeder so über seine Arbeiten sprechen, es macht alles irgendwie viel wichtiger, viel bedeutender, scheinbar. Die Intellektuellen heute lieben sowas, es spielt eine große Rolle bei ihnen. Es scheint allem eine neue Dimension hinzuzufügen, ganz besonders, wenn sie gar nicht zu sagen haben. Auf mich bezogen kann ich nur sagen, ich habe an all das niemals als an einen Mythos gedacht. Es fing nicht damit an, ich kann das nicht behaupten, daß ein fester Diskurs dagewesen wäre, daß ich vorher genau wußte, worauf es hinauslief, worüber ich schreiben würde, Und wenn die Idee der Brüderschaft als einer grundlegenden Beziehung zwischen Menschen, und nicht nur zwischen zwei tatsächlichen Brüdern, auch die Basis war nicht nur, daß sie einander mögen, sondern auch ihrer gegenseitigen Feindseligkeit, dann kommt einem unwillkürlich der Mythos von Kain und Abel in den Kopf, und wenn der einmal in den Köpfen drin ist, dann merken‘s die Leute auch, und wenn sie’s merken, dann reden sie darüber, und genau das tun wir jetzt, wenn ich jedoch versuche, zurückzudenken, warum mir das in den Kopf gekommen ist, oder warum meine Geschichten auf diese Weise ablaufen… Ich kann in meinem eigenen Privatleben nichts entdecken, auch in meinen persönlichen Erfahrungen nicht, obschon ich einen Bruder habe, das mit dieser Art von Beziehung zu tun hätte. Es muß also eine philosophische Vorstellung gewesen sein, und eine gesellschaftliche Vorstellung, die mich dazu getrieben hat, in diese Richtung zu denken: und nachdem ich sie einmal gefunden hatte, muß sie sich bei meiner Arbeit als ein überaus fruchtbarer Boden erwiesen haben für Erfindungen und Offenbarungen, und also, da ich schließlich mit diesem Mythos vertraut war, begann er seine Rolle zu spielen in allem, was ich getan habe. Aber weshalb ich so denke? Ich weiß es nicht. Ich habe mich niemals gefragt, weshalb ich auf diese Weise denke, obschon ich über all die Dinge nachgedacht habe, die zwischen Brüdern passieren, bzw. zwischen Systemen, denn der Mythos ist sehr viel weiter als lediglich das Erscheinen von zwei Brüdern, einer schuldig, einer unschuldig. In Wirklichkeit habe ich den Mythos z.B. so benutzt, daß der unschuldige Bruder es ist, der erst die Schuld bei dem nicht-schuldigen Bruder erweckt, dessen Schuld auf etwas vollkommen anderem beruht. Zum Beispiel in Force of Evil, aber auch in den Romanen. Ich habe also wirklich nichts Besonderes darüber zu sagen, es sei denn, ich würde über meine politischen und gesellschaftlichen Ansichten anfangen zu reden, in denen der Mythos der Brüderschaft und die Realität der Brüderschaft ein Symbol sind für die Gemeinschaft, und was in der Gemeinschaft vor sich geht, in der Gesellschaft.

Manche sagen, daß beide Brüder gleich schuldig oder gleich unschuldig seien. Das kann man so sagen, aber es stimmt nicht. Ich kann diese Idee nicht leiden, die so überaus populär ist, und dies im übrigen ganz besonders während den Epochen in der Geschichte war, in denen Verrat eine erhebliche Rolle spielte. Denn wenn wir sagen, wir alle sind schuldig, dann brauchen sich die, die wirklich schuldig, sind, nicht mehr so schuldig vorkommen wie zuvor. Das ist ein sehr beliebter Ausweg, und er paßt besser für einen Psychoanalytiker als für einen Politiker oder für einen, der in der Politik mitmischt. Ich jedenfalls unterschreibe das nicht. Ja, wir sind alle schuldig in dem Sinne, daß wir alle an der Gesellschaft teilhaben, die schlecht ist, oder nicht so gut, und wir sind ganz sicher schuldig in dem Sinne, daß wir alle aneinander teilhaben oder miteinander uneins sind, aber das ist doch wohl eine sehr billige Schuld, die mir jedenfalls nicht das geringste bedeutet.

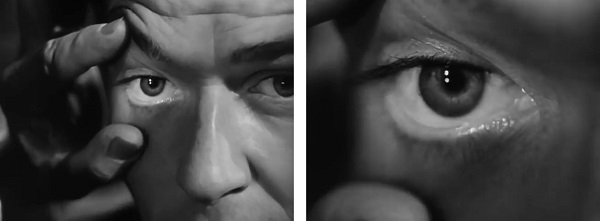

In Force of Evil sprechen wir von wirklichen Brüdern und nicht von Kain und Abel. Und als wirkliche Brüder hat der ältere von beiden, Gomez, und der andere, gespielt von Garfield, eine Beziehung, in der der ältere Bruder sich aufgeopfert hat, um aus seinem Bruder eine einflußreiche Persönlichkeit in der Gesellschaft zu machen, ihm zu ermöglichen, Rechtsanwalt zu werden. Während er selber ein kleines Wettbüro betreibt. Für diese Opfer, die er getragen hat, möchte er nun eine Belohnung. Natürlich würde er es nicht auf diese Weise ausdrücken, als Belohnung, er würde vielmehr sagen: Ich möchte, daß mein Bruder eine wichtige, wunderbare, bewundernswerte, untadelige Persönlichkeit wird, so daß ich das Gefühl haben kann, daß mein Opfer nicht umsonst gewesen ist. Der jüngere Bruder, wenn sich die Gelegenheit ergibt, und im Gefühl seiner Verantwortung gegenüber seinem älteren Bruder, will ihm die Belohnung auf materielle Weise zurückzahlen, nämlich indem er ihn zu einer wichtigen Figur im Wett-Syndikat macht. So daß, als die Geschichte zwischen ihnen sich entwickelt, jeder versucht, die Ehre des Anderen zu verteidigen. Und doch, am Schluß, haben sie sich gegenseitig kaputtgemacht. Diese Beziehung zwischen dem, daß man einem anderen etwas schuldig ist, und dem, daß man ich verpflichtet fühlt, moralisch verpflichtet, diese Schuld einzulösen – diese Beziehung sollte man nicht einfach übersetzen in die Begriffe von Schuld und Unschuld, denn beide Begriffe sind viel zu eng, die Komplexität dieser zwischenmenschlichen Beziehung zu erklären. Und der Film geht in erster Linie darüber, wie sie diese ganze Beziehung herausarbeiten, die, wie die Gesellschaft, in der sie leben, eine Atmosphäre schafft, in der sie nur die Verlierer sein können. In der Realität, denn innerlich, kann man sich immer von der Niederlage befreien, und die Geschichte handelt denn auch natürlich von einer solchen inneren Befreiung. Ansonsten hätte ich den Film nicht gemacht. Jede wahre Tragödie ist eine Befreiung.

Kazan & me

Ich habe diesen Artikel in einer französischen Zeitung gelesen. Sie machen einen Vergleich der beiden Filme, die wir gemacht haben, Force of Evil und East of Eden. Und in East of Eden, dies war lange bevor er ein Stool Pigeon wurde, preist Kazan bereits Korrumpiertheit und unterwirft sich dem Geld als einer Art von amerikanischer Tugend, wohingegen Force of Evil natürlich, gerade die genau entgegengesetzte Position einnimmt. Und dann kam die McCarthy-Zeit heran, und schon konnte man Kazan eben die Rolle spielen sehen, die er für sich selbst in seinem Film bereits vorhergesehen hatte. Allerdings habe ich nicht unbedingt die Rolle von Garfield gespielt. Ich habe mich einfach geweigert, mit dem Komitee zu reden, während Kazan nachgegeben hat. Sie haben es die Anbetung des großen Gottes Dollars von Seiten Kazans genannt. Nun, wie ich schon sagte, das ist sein Problem, er muß selbst damit fertig werden. Schließlich hat er nicht das ganze Universum zu Fall gebracht, er hat sich lediglich schlecht benommen. Wenn er sich ändern will, es ist immer noch Zeit dazu.

In dem kürzlich erschienenen Buch Naming Names von Victor Navasky wurde die ganze Frage von neuem wiederaufgerollt, ob es einen wirklich entscheidenden Unterschied gegeben habe zwischen denen, die Namen genannt haben und denen, die es nicht taten. Ich erinnere mich, daß ich früher, wenn Leute mich gefragt haben, weshalb ich keine Namen genannt hätte, sagte, es läge einfach nicht in meiner Natur, mich anzupassen, Kompromisse zu schließen, Namen zu nennen. Es könnte also die Frage gestellt werden, ob es denn etwa in der Natur derer die Informer geworden sind, gelegen habe, Namen zu nennen? Natürlich kannte ich die meisten dieser Leute, so gut wie alle, und all die Jahre über wäre es mir niemals in den Sinn gekommen, von ihnen als von Leuten zu denken, die so etwas tun würden. Das war vielmehr immer wieder eine große Überraschung und ein großer Schock, herauszufinden, daß sie zu so etwas tatsächlich in der Lage sind. Natürlich, nachdem sie erst einmal angefangen hatten, Namen zu nennen, dachte jeder, jeder könne Namen nennen – mit Ausnahme, selbstverständlich, von einem selbst. Die Frage ist also, gibt es tatsächlich einen Unterschied, einen grundsätzlichen Charakterunterschied bei diesen Leuten, oder ist es eher ein gesellschaftlicher/politischer Unterschied, der auf ihrer Seite dieses Handeln hervorbringt? Ich weiß von meinen Erfahrungen im Krieg, und jeder weiß aus seinen Erfahrungen mit den Alltagsschrecken der Gesellschaft, daß so gut wie jeder zum Verräter werden kann. Ganz besonders die, die von sich glauben, sie könnten niemals verraten. Ich habe über diese Frage nachgedacht, und sie ist mir speziell in Bezug auf Kazan gestellt worden, oder in Bezug auf Hayden. Nun, Sterling Hayden, der mich genannt hat, war zu dieser Zeit einer meiner besten Freunde, und er hat mich denunziert. Zum Schluß ist er einer der ganz wenigen gewesen, die öffentlich zugaben, falsch gehandelt zu haben, und der das bereut hat, und er sich, danach anders verhalten hat als zuvor. Aber Tatsache bleibt, er hat denunziert. Und er hat nicht nur denunziert, er hat obendrein auch noch gelogen, zum Beispiel über mich: er hat Dinge gesagt, von denen er wußte, daß sie nicht wahr waren, die aber dem Komitee damals nützlich waren für das Bild, daß sie von der Natur der KP in Hollywood, oder von Linken überhaupt, zeichnen wollten. Nun, ich sehe das heute eher gelassen, dieses Thema. Ich glaube, daß jedermann ein Verräter sein kann, aber ich erwarte es nicht von ihm. Das ist nicht meine Aufgabe, ich bin nicht im Sicherheitsgeschäft. Und für einen Künstler, zudem, spielt Verrat eine derart ständige und alltägliche Rolle im menschlichen Leben, angefangen bei einem selbst, daß es geradezu absurd wäre zu denken, daß niemand verraten könnte. Also muß man Grenzen ziehen, praktikable Grenzen; mit anderen Worten: unter welchen Umständen darf es einem gestattet sein, zu verraten? In der Résistance in Frankreich z.B., mit der ich während des Krieges eine Weile zu tun hatte, gab es eine Bestimmung, und diese Bestimmung lautete: halte wenigsten für ein paar Tage durch. Denn das wird uns anderen die Gelegenheit geben, in der Zwischenzeit unterzutauchen. Ich halte das für eine gute Regel für jeden von uns.

Anpassung und Unterordnung sind in jedermanns Natur, und wenn ich gesagt habe, das läge nicht in meiner Natur, dann habe ich damit lediglich die konkrete Situation gemeint: in einer Situation wie dieser schien es mir einfach unglaublich zu sein, daß einer sich anpassen und unterordnen sollte oder würde. Denn ich hab doch wohl die Drohung, meinen Job zu verlieren, oder überhaupt nicht mehr arbeiten zu dürfen in Amerika jedenfalls nicht als einen brutalen Anschlag auf mein Leben ansehen können; ich habe darunter gelitten, ich habe für soundso lange keine Filme machen dürfen, aber es hat mich schließlich nicht unter die Erde gebracht, ich hatte ja noch mein Leben. Sicher, für eine ganze Reihe von Leuten hat der Gedanke, nicht mehr arbeiten zu können, nicht mehr so viel Geld machen zu können, nicht mehr in der Gemeinschaft anerkannt zu sein und was weiß ich, eine derartige Bedrohung bedeutet, daß sie nachgegeben haben, daß sie verraten haben. Das ist alles, was ich damit gemeint habe. Ich wüßte z.B. nicht, was ich tun würde, würde mir jemand die Pistole an die Schläfe halten und verlangen, daß ich ihm Sterling Haydens Namen geben sollte: ich nehme an, ich würde ihm ihn geben und gleichzeitig hoffen, daß der andere den Spieß umdreht und meinen Namen nennt. Aber das ist eine hypothetische Frage. Ich halte nicht viel davon, sie theoretisch zu erörtern, ich bin vielmehr dafür, sie als eine rein praktische Angelegenheit zu behandeln: unter welchen Bedingungen vergeben wir den Verrätern? Wir vergeben ihnen am Ende sowieso, egal was auch immer sie getan haben mögen; in dem Sinne, daß wir alle nur zusammen Menschen sind. Aber nicht, weil wir alle miteinander Opfer sind! Wir vergeben ihnen, weil Vergeben menschlich ist, und weil es menschlich ist, menschlich zu sein, umgeben von den Dschungeln unserer Moral, in denen so schwer sich durchzufinden ist. Eine so relativ simple und harmlose Angelegenheit jedenfalls wie die, einen Job zu haben oder nicht, das ist doch wohl nicht zu vergleichen mit dem, daß man dich in ein Lager steckt, und dich vor die Wahl stellt, zu reden oder zu sterben: und auch unter diesen Bedingungen wissen wir von Menschen, die es vorgezogen haben, lieber zu sterben. Aber ich halte, ganz allgemein gesprochen, nichts davon, sich einer solch heroischen Tat hinzugeben, und selbst nur in Gedanken, solange die Notwendigkeit dazu nicht gegeben ist; und von sich selber zu glauben, daß man so heroisch sein könnte, bevor die Notwendigkeit dazu überhaupt gegeben ist, das ist nur eine weitere Illusion mehr in unserem falschen sozialen Selbstverständnis.

Eine der interessanten Fragen während der Blacklist-Zeit war die, ob diejenigen, die wir Informers nannten, und die auch tatsächlich Informers waren, oder damals nannten wir sie auch Stool Pigeons, oder Finks, ob sie tatsächlich ihre politische Meinung geändert hatten oder ob sie lediglich eine neue Position in der Öffentlichkeit bezogen hatten, um ihrer früheren politischen Stellung aus dem Wege zu gehen. Es gibt zwei interessante Variationen dabei. Die eine ist der Fall von jemanden wie z.B. Budd Schulberg, der schon lange aufgehört hatte, Kommunist zu sein, seit 10 oder 12 Jahren schon, aber immer noch mit den Leuten befreundet war, die zu seiner Zeit in der Partei gewesen waren oder es immer noch waren. Er hatte niemals irgendwelche anti-kommunistischen oder anti-linken Verlautbarungen gemacht, und ob er mit der Sowjetunion einverstanden war oder nicht, das war für ihn ganz einfach keine entscheidende Frage mehr, das gehörte einer Vergangenheit in seinem Leben an, die er hinter sich gelassen hatte. Unglücklicherweise aber gab es einen dieser Stool Pigeons, einen Mann namens Collins, Dick Collins, der auf der Suche nach ‚harmlosen‘ Namen, die er dem Komitee geben könnte, ‚harmlos‘ in dem Sinne, daß die Nennung dieses bestimmten Namens niemandem großen Schwierigkeiten bereiten würde – obschon er auch Namen nannte, die die Leute wirklich in Schwierigkeiten stürzten, z.B. meinen –, der also schließlich auf den Namen Budd Schulberg stieß. Nun, Budd Schulberg wurde rasend. Zunächst einmal war sein Name jetzt in allen Zeitungen als der eines Ex Kommunisten. Als Resultat davon begann er eine öffentliche Position von heftigstem Anti-Kommunismus zu beziehen und bezog sogar die gesamte Linke darin ein. Und schließlich schloß er sich mit einigen anderen Stool Pigeons zusammen, und sie machten On The Waterfront, in dem es, wenn man es genau betrachtet, ausschließlich um das Naming Names geht.

Also: er hatte seine Position tatsächlich verändert, es bedeutete für ihn nichts mehr, denn indem er seine Position geändert hatte, war dieses Thema für ihn erledigt gewesen. Nun aber glaubte er, sich gezwungen zu sehen, eine Position zu beziehen – die schrecklich war. Ich glaube, er hat zu dieser Zeit wirklich so etwas wie Wut und Haß auf die Kommunisten verspürt; da waren sie doch einfach dahergekommen durch ihre bloße Existenz, und hatten ihm Alpträume verursacht – wo er doch nichts weiter war als ein netter alter Liberaler!

Auf der anderen Seite hatte ein Mann wie Kazan seine politische Position keineswegs geändert, obwohl er das behauptete und beteuerte und sogar eine Zeitungsanzeige aufgab, in der er jedermann in den Vereinigten Staaten dazu aufforderte, patriotisch zu sein usw. Die Frage lautet also: hing die Aussage vor dem Komitee von einer tatsächlichen Änderung der politischen Position ab – was eine durchaus gerechtfertigte philosophische Haltung wäre –, oder hing sie ab oder war sie das Resultat von Angst, Korrumpiertheit und Verrat, wo es nicht einmal notwendig war. Das ist sehr ähnlich der Situation in einem Bürgerkrieg: kein Krieg wird haßerfüllter und brutaler geführt als ein Krieg unter Brüdern und Freunden und Bekannten und Nachbarn; eine fremde Armee dagegen marschiert ein, besiegt dich, und du machst Frieden. Ein Bürgerkrieg jedoch hinterläßt unvorstellbaren Horror von Verrat und Gewalt. Und einige von den Stool Pigeons damals benahmen sich so wie in einem Bürgerkrieg, und auch einige von denen, die keine Stool Pigeons warei benahmen sich so wie in einem Bürgerkrieg, und andere taten das nicht. Warum das jeweils so war, was ihre Gründe waren für das eine wie das andere – ich weiß das nicht.

Sicher war es die erste Inquisition, die erste ‚demokratische‘ Inquisition der neueren Geschichte, das heißt, es ging eine landesweite und unmittelbar von der Regierung betriebene Gesinnungsüberwachung vor sich, und sie ging vor sich in den Staaten, in den Städten, auf dem Land, überall, und überall wurden Gesetze erlassen, dieses Vorgehen zu unterstützen. Einer der interessanten Aspekte dabei ist die Tatsache, daß all das zu derselben Zeit eingeführt wurde, als auch das .Fernsehen überall in den Staaten seinen Durchbruch hatte, zusammen mit Computersystemen der verschiedensten Art, von Informations-, Datenspeichern, so daß man jetzt ein lückenloses System besitzt, in dem jedermanns Geschichte an jedem Ort gespeichert ist. Wenn jedermanns Daten überall gespeichert sind, braucht es Gesetze, die deine Privatsphäre schützen. Aber ein Gesetz, das deine Privatsphäre schützt, ist ein Gesetz, das das Papier, auf dem es gedruckt ist, nicht wert ist, denn sind deine Daten einmal gespeichert, dann stehen sie der Regierung und den Herrschenden auch jederzeit zur Verfügung. Ist es möglich, eine, funktionierende Demokratie im altmodischen Wortsinn, ist es möglich, tatsächliche Gedanken- und Bewegungsfreiheit zu haben, wenn alles über dich bekannt ist? Und ständig aufgezeichnet wird? Ich glaube nicht. Ich glaube vielmehr, daß unter dem Einfluß dieser neuen, fortgeschrittenen Technologien die Natur des Staates und auch die Natur des Begriffs davon, was Freiheit ist, einem grundlegenden Wandel unterzogen sind. Das gegenwärtige System funktioniert so, daß es ständig neue Gesetze erläßt, die dich schützen und verteidigen sollen. Aber was mich schützt, das sind, nicht die Gesetze, was mich schützt ist der tatsächliche Zustand der Dinge, und wenn der tatsächliche Zustand der Dinge so beschaffen ist, daß ich keine wirkliche Privatsphäre oder Freiheit mehr habe, dann habe ich auch keine. Die Frage ist, ob wir eine Gesellschaftsform oder eine Politik finden können, in der diese Vorstellungen von Privatheit, Individualität und relativer Demokratie mit einem solchen System sich vereinbaren lassen. Ich zweifle daran.

Es hat eine definitive politische Bewegung unter den Filmemachern der Linken in Hollywood vor der Blacklist gegeben, doch war das keine zugleich wirkliche ästhetische Bewegung – ästhetisch in dem Sinn, wie der Surrealismus eine ästhetische Bewegung war. Es hat eine bestimmte politische Haltung gegeben, und eine bestimmte gesellschaftliche Haltung, welche Teil war der Struktur des gesamten Lebenszusammenhangs dieser Leute, und daher haben sie natürlich auch die Notwendigkeit empfunden, das in die Filme hineinzuprojizieren. Sie waren der Ansicht, daß Filme ohne eine solche Haltung Filme ohne jegliche Bedeutung waren. Das heißt jedoch nicht unbedingt, daß sie der Meinung waren, daß eine ganz bestimmte politische Haltung ausgedrückt und vorangetrieben werden sollte, sondern einfach daß da ein Bewußtsein und eine Aufmerksamkeit da sein sollte für den jeweiligen gesellschaftlichen Kontext, in dem die Personen leben und arbeiten. Nun, das jedoch ist natürlich in allem enthalten, was jeder Schriftsteller und jeder Filmemacher macht, aber innerhalb der Grenzen und

Konventionen des Mediums. Das heißt zum Beispiel auch, daß ein Regisseur wie Frank Capra eine oft sehr viel definitivere gesellschaftliche Position bezog als die Linken – eine amerikanische gesellschaftspolitische Position, was heißt von sehr allgemeiner, generalisierter Art, sehr abstrakt, so wie Atmen, und der Unterschied zwischen dem politischen Gehalt seiner Filme und dem unpolitischen Gehalt anderer Filme war etwa dem Unterschied zwischen Atmen und Nicht-Atmen gleichzusetzen – das heißt er war so sehr verallgemeinert, daß man praktisch überhaupt keinen Unterschied sehen konnte. Auf der anderen Seite, hätte es tatsächlich so etwas wie ein echtes ästhetisches Bedürfnis gegeben… Ich will es anders formulieren: In Force of Evil z.B., versuchte ich eine bestimmte Ästhetik, eine bestimmte Form durchzusetzen basierend auf einer ästhetischen Theorie, unabhängig oder besser gesagt parallel zu meinen politischen Ansichten. Nun ist es in der Regel so, daß Hollywood-Produzenten hin und wieder gegen verallgemeinerte gesellschaftliche oder politische Inhalte, die in Filmen ihren Ausdruck finden, überhaupt nichts haben, es interessiert sie nicht besonders; wenn du das und das machen willst, ok, das ist deine Sache, und wenn es zu sehr aus dem Rahmen fällt oder ganz einfach störend und ärgerlich ist, auch kein Problem, dann schneidet man das einfach heraus Was sie jedoch hassen und verabscheuen, das ist, wenn jemand auf eine wirklich andere, neue Form aus ist – denn das ändert natürlich jede einzelne Einstellung des Films.

Zu meiner Zeit, als ich jung war zum Beispiel, machten die Bildhauer menschliche Formen, die zusehends mehr die Form von Dreiecken, Quadraten usw. annahmen, und schließlich wurde alles derart abstrakt, daß man die menschliche Form zum Schluß überhaupt nicht mehr ausmachen konnte. Und jetzt, in meinem Alter, machen die Bildhauer Statuen, daß wenn du die Tür aufmachst und in den Raum reingehst, du denkst, da würde wirklich einer sitzen. Und all diese Zeit über ist nichts hinzugekommen, oder hinzugefügt worden, was eine politisch oder gesellschaftlich neue Dimension eröffnen würde, das heißt die ästhetische Form existiert lediglich in einem Vakuum stilistischer Veränderung.

Ich selbst habe eine definitive ästhetische Haltung dem Film gegenüber, aber es gab, zumindest in Hollywood, damals keine, und es gibt auch heute keine. Es gibt ganz bestimmte Regeln und Konventionen, wie man etwas anzugehen hat, und die von jedem verlangt werden: man soll sich ruhig Zeit lassen heim Drehen, man soll sich so oft wie möglich wiederholen, und falls notwendig sollten die Schauspieler Dialoge wiederholen, die sie in alten Filmen schon mal gesprochen haben — viel mehr ah Filmästhetik gibt es nicht, das ist die neue Filmästhetik. Abgesehen von ein paar ganz wenigen Filmen, die mir gefallen.

Ich bin der festen Ansicht, daß bei der kommerziellen Kinofilm-Produktion, so wie wir sie in Hollywood haben, und wie sie zum Teil auch in einigen anderen Ländern existiert, jede echte ästhetische Innovation für den Produzenten entschieden gefährlicher ist als jede im Film enthaltene politische Stellungnahme, egal wie radikal sie ist, denn in der Art von Dasein, das wir führen, liegen solche Stellungnahmen und Haltungen ohnehin die meiste Zeit über in der Luft. Unser HollywoodProduzent wird daher jeden Regisseur oder Autor auf der Stelle feuern, der grundsätzlich neue ästhetische Ansprüche an den Film stellt und sie versucht beim Filmemachen durchzusetzen, weil eben diese Filme nicht in das Schema, in die Konventionen der üblichen Filmrezeption passen. Wenn du dagegen mit politischen Stellungnahmen und Inhalten kommst, dann schneiden sie sie einfach raus, oder montieren sie um.

Ob ich heute in Hollywood Filme machen könnte? Ich denke schon. Ich meine damit Inszenieren, denn schreiben tu ich ja sowieso. Ich denke schon. Allerdings würden sie mich nicht die Filme machen lassen, die ich gerne machen würde, sondern sie würden wollen, daß ich die Filme machen, die sie gerne machen wollen. Und da das Filmemachen eine überaus strapaziöse Angelegenheit ist, bin ich der Meinung, daß sich diese Strapazen von meiner Seite nicht lohnen.

Von Zeit zu Zeit verhandle ich mit diversen Millionären, ich hatte schon Griechen, Engländer, Israelis, Schweizer Millionäre usw., und sie waren auch alle ganz begeistert, aber wenn sie dann langsam merken, daß der Film, den ich versuche auf die Beine zu stellen, wohl kaum 50 Millionen Dollar einnehmen wird, dann verlieren sie das Interesse. Gefragt ist nur der Super-Profit, und wenn sie den Super-Profit nicht machen können, dann wollen sie auch

den Film nicht machen. Ich warte immer noch darauf, einen Millionär zu treffen, der so etwas wie ein Kunstsammler wäre, der sagen würde: Oh wie schön, diesen wundervollen Film machen zu können… Sie wollen den Film immer solange machen, bis sie dann zu all den großen Verleihfirmen gehen und herausfinden, daß vielleicht doch nicht so viele Leute unbedingt meine Version von Thomas Manns Mario und der Zauberer sehen wollen. Aber ich versuche es weiter, bis zum Schluß. Vielleicht taucht doch noch ein Millionär auf. Daß eines der größeren Studios, oder das Fernsehen den Film machen würde, bezweifle ich.

Natürlich hat sich bei Willie Boy etwas gegenüber Force of Evil geändert, das muß wohl auch so sein, schließlich ist es unmöglich, daß ich mich in diesen 20 Jahren, die dazwischenliegen, nicht geändert hätte… Wenn die beiden Protagonisten von Willie Boy einander zum ersten Mal begegnen, dann sehen sie sich gegenseitig als Männer, die auf gewisse Weise miteinander verwandt sind und die sich gegenseitig respektieren, und der eine von beiden ist ein Indianer, und der andere ist der Sohn eines berühmten Sheriffs, den ich Cooper genannt habe, oder Coop, wie sich Cooper, ich meine Gary Cooper, immer selber genannt hat. Das nächste Mal, daß die beiden sich begegnen, das ist dann schon ganz am Ende des Films, wo der eine von beiden den anderen tötet. Der Willie in diesem Film ist ein Mann, der mit den Weißen auskommt, weil er für sie nur ein halber Indianer ist, das heißt eigentlich ist er fast so etwas wie ein Weißer, er ist ein Cowboy. Und er kommt mit den Indianern zurecht, weil er natürlich auch Indianer ist, und nur zu einem Teil sich wie ein Weißer aufführt. Im Verlauf des Films nun verliebt er sich in eine Indianerin, bzw. er war schon immer in sie verliebt gewesen, und er tötet ihren Vater und rennt mit ihr davon. Gemäß den Gebräuchen und Ritualen seines Stammes ist das eine ‚Heirat durch Besitz‘, das heißt sie sind dadurch faktisch Mann und Frau. Doch die Weißen stellen eine Verfolgertruppe zusammen, da für ihr Gefühl ein Verbrechen begangen worden ist. Im Verlauf dieser Jagd wird Willie von Seiten der Weißen mehr und mehr wie ein Indianer behandelt, und so endet er dann schließlich auch, als Indianer, was nichts anderes heißt als daß er am Schluß tot ist. Er ist ein wirklicher Indianer geworden, er ist tot.

In Force of Evil endet der ältere Bruder ebenfalls als Toter, aber er ist von seinem Bruder nicht getötet worden, nicht faktisch jedenfalls, auch wenn er im Grunde für den Tod seines Bruders verantwortlich ist. Das heißt, in diesem Sinne gibt es den Mythos immer noch, nur hat er jetzt eine verschiedene Bedeutung. Denn der Mythos in Force of Evil ist eindeutig bezogen auf die gesellschaftlichen Bedingungen einer weißen Gesellschaft unter dem Kapitalismus, wohingegen er in dem anderen Film bezogen ist auf die Natur des Völkermordes unter den Rassen, der natürlich auch ein Resultat ist der sozio-ökonomischen Struktur unserer Gesellschaft.

Also inwiefern hatte ich mich geändert in all den Jahren, könntest du fragen, oder sagen, mir dies als Thema auszusuchen. Nun, dazu ist zunächst einmal zu sagen: du suchst dir nicht die Filme aus, die du machst, obwohl die Leute das gerne glauben; jeder Film, den du machst, ist in Wirklichkeit ein Zufall. Denn du willst immer gerade den einen oder den anderen Film machen, und dann wird einfach einer davon ausgewählt, warum weiß niemand so recht, oder man bietet dir einen anderen Film an. Und in demselben Augenblick, wo du an diesem Projekt zu arbeiten beginnst, wird es zu deinem eigenen Projekt, wird es dein Film, und sobald es dein Film wird, wird alles, was du bist, und alles, was du geworden bist, jetzt ein Teil dieses Films. Und daher macht es letzten Endes wirklich keinen Unterschied, ob du zu diesem bestimmten Thema per Zufall gekommen bist oder ob es von Anfang an deine Wahl war. Wie ich schon einmal gesagt habe: es kommt nicht darauf an, ob du freiwillig in den Krieg gehst oder eingezogen worden bist – am Schluß war es doch immer freiwillig…

Ich halte diese Frage für eine abstrakte Frage, die unglücklicherweise aber nicht abstrakt beantwortet werden kann. Welche qualitativen Eigenschaften haben die Leute, daß sie widerstehen? Was passiert mit diesen Eigenschaften, nachdem sie einmal widerstanden haben? Welche Eigenschaften haben Leute, die nicht widerstanden haben, und was passiert mit diesen Eigenschaften, nachdem sie nicht widerstanden haben? Wir haben keine abstrakten Charaktere. Wir haben abstrakt Moralbegriffe und -vorstellungen, wir haben eine Welt von Symbolen, mit Hilfe derer wir leben, und in der es eine Struktur von ethischen Entscheidungen und ethischen Handlungen gibt, und manchmal bestimmt das das Tun der Menschen, sicherlich – aber in Zeiten ganz extremer Anspannung glaube ich, daß die Art und Weise der aktuellen Umstände und Ereignisse und die faktische Realität und Situation, in der sie sich wiederfinden, grundsätzlich eher definiert, wie sie sich verhalten. Ich kann also durchaus sagen, warum jemand in einer ganz konkreten Situation sich so und so verhalten und widerstanden hat, es würde aber keinen Sinn ergeben, würde ich sagen, weshalb jemand ganz allgemein so und so sich verhalten und widerstanden hat, denn dann würde ich grob verallgemeinern müssen und ganz generelle Dinge benennen, er hat einen guten Charakter, er hat eine starke und widerstandsfähige Natur, er glaubt an eine absolute Wahrheit dieser oder jener Art, ich denke, er konnte nicht widerstehen, weil er einen schwachen Charakter hat, weil er das Geld zu sehr liebt, er will das Leben

nicht verlieren, das er im Augenblick führt, usf. Du mußt also die exakten und konkreten Umstände kennen, des einzelnen Menschen wie der einzelnen Ereignisse, ehe du etwas definieren und festmachen kannst, aber du wirst davon nicht allzuviel extrapolieren können – weshalb wir die Kunst haben, um unser Leben zu erklären, und nicht Moralsysteme.

So bin ich nun einmal. Zu dieser bestimmten Zeit, wie ich schon sagte, schien es mit, daß ich nicht allzuviel aufgeben würde, wenn ich das aufgeben würde, was sie von mir verlangten aufzugeben. Anstatt konform zu gehen mit einem Standpunkt, mit einer Haltung, mit einer Politik, die ich verabscheute. Weshalb sollte ich mich so sehr darüber grämen, kein Filmregisseur mehr sein zu können, meinen Lebensunterhalt nicht mehr damit verdienen zu können, Drehbücher zu schreiben, wenn auf der anderen Seite alle meine Vorstellungen von Politik, und von Gleichheit, und von Menschen allgemein, von Freundschaft, von Gemeinsamkeit, von Solidarität usf. auf dem Spiel standen? Demgegenüber schien es nicht viel zu sein.

Natürlich hab ich alle die Filme verpaßt, die ich nicht habe drehen können, ich habe all die Erfahrungen verpaßt, die ich dabei hätte machen können, und ich habe meinen Glauben an sehr sehr viele Menschen verloren – was mich später wohl doch ziemlich beeinflußt hat, in dem Sinne, daß ich noch vertrauenswürdig bin, aber heutzutage sage ich: Ich habe immer die Hoffnung, aber ich erwarte nicht zu viel.

Es ist gesagt worden, daß mit auch nur ein bißchen Opportunismus die Charaktere von Body and Soul, Force of Evil und Willie Boy sich sehr wohl hätten anpassen und überleben können. Aber das könnten wir alle mittels Opportunismus und Kompromißbereitschaft, überleben und nicht auf die Blacklist kommen. Aber das ist eine Form von Überleben, das auf mich nicht den geringsten Reiz ausübt.

Aus dem Englischen von Felix Hofmann

[Teil 2 der Serie „Abraham Polonsky: Widerstand in Hollywood“ mit Texten von Wolf-Eckart Bühler]

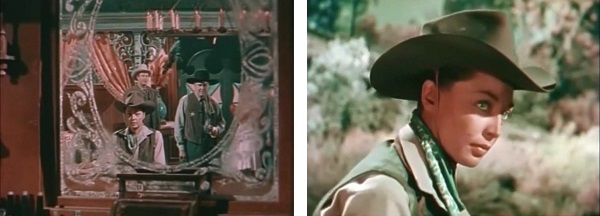

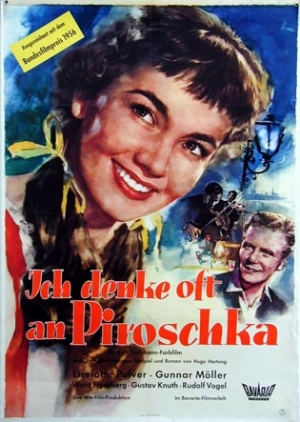

Ein Herr mittleren Alters sitzt gedankenverloren in einem leeren Zugabteil und blickt auf den roten, leeren Sitz neben ihm. Dort haben seine Jugend, seine Hoffnungen, eine nicht erfüllte Romanze und – ja, auch sie – die verlorenen Ostgebiete ihren imaginären Platz eingenommen; alle sind zusammengefasst in dem Frauennamen „Piroschka“. Kommentiert von der Stimme des Reisenden geht es zurück in die zwanziger Jahre, als Andreas (Gunnar Möller) – wir erfahren nur den Vornamen – als Austauschstudent nach Ungarn fährt. „Es sind Erinnerungen an eine so nicht mehr existierende und für uns unzugänglich gewordene Welt. Darüber hinaus hatte das verlorene Ostdeutschland etwas mit dem alten Ungarn gemeinsam: Einen gelassen fröhlichen, breiten Lebensstil, dessen Krönung die vielgerühmte östliche Gastfreundschaft gewesen ist.“ (Hugo Hartung) Der Autor Hartung hatte 1951 für den Bayrischen Rundfunk ein sehr erfolgreiches Hörspiel verfasst, das von 28 Radiostationen übernommen wurde. 1954 entstand eine Romanfassung, 1955 dann der Film von Kurt Hoffmann.

Ein Herr mittleren Alters sitzt gedankenverloren in einem leeren Zugabteil und blickt auf den roten, leeren Sitz neben ihm. Dort haben seine Jugend, seine Hoffnungen, eine nicht erfüllte Romanze und – ja, auch sie – die verlorenen Ostgebiete ihren imaginären Platz eingenommen; alle sind zusammengefasst in dem Frauennamen „Piroschka“. Kommentiert von der Stimme des Reisenden geht es zurück in die zwanziger Jahre, als Andreas (Gunnar Möller) – wir erfahren nur den Vornamen – als Austauschstudent nach Ungarn fährt. „Es sind Erinnerungen an eine so nicht mehr existierende und für uns unzugänglich gewordene Welt. Darüber hinaus hatte das verlorene Ostdeutschland etwas mit dem alten Ungarn gemeinsam: Einen gelassen fröhlichen, breiten Lebensstil, dessen Krönung die vielgerühmte östliche Gastfreundschaft gewesen ist.“ (Hugo Hartung) Der Autor Hartung hatte 1951 für den Bayrischen Rundfunk ein sehr erfolgreiches Hörspiel verfasst, das von 28 Radiostationen übernommen wurde. 1954 entstand eine Romanfassung, 1955 dann der Film von Kurt Hoffmann.

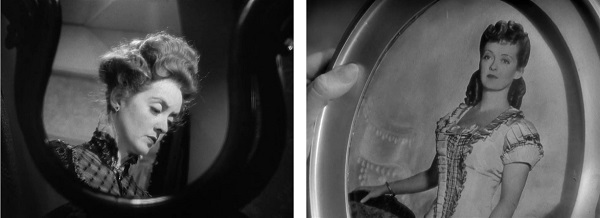

Auf der Bühne und im Film war die Ungarn-Operette ein fester Bestandteil des Repertoires. Hoffmann gibt dem Filmpublikum auch in Piroschka das romantisch-folkloristische Ungarn mit Musik, Tanz, Lagerfeuer und Liebe. Kameramann Richard Angst lässt die Farben leuchten, staffelt Menschen und Objekte zu kunstvollen Bildern, kann aber mit dem wilden Tanz nicht mehr anfangen als ihn in gelegentlichen Top-Shots auf Distanz zu halten. Kurt Hoffmann, das merkt man jeder Szene an, liebt seine Schauspieler. Liselotte Pulver hatte gerade in O.W. Fischers Hanussen (1955) eine skeptische Journalistin gespielt, die Fischer mir nichts, dir nichts überwältigt – nur das war der Sinn der Figur. Bei Hoffmann ist jede Rolle eine Paraderolle; Liselotte Pulver wurde mit ihrer Interpretation zum Liebling der Nation. Jeder konnte sich in die Unschuld verlieben und die Geschichte der vergangenen 30 Jahre im Seufzer bitter-süßer Melancholie vergessen. Die Entlastungsstrategie gelang vollkommen.

Auf der Bühne und im Film war die Ungarn-Operette ein fester Bestandteil des Repertoires. Hoffmann gibt dem Filmpublikum auch in Piroschka das romantisch-folkloristische Ungarn mit Musik, Tanz, Lagerfeuer und Liebe. Kameramann Richard Angst lässt die Farben leuchten, staffelt Menschen und Objekte zu kunstvollen Bildern, kann aber mit dem wilden Tanz nicht mehr anfangen als ihn in gelegentlichen Top-Shots auf Distanz zu halten. Kurt Hoffmann, das merkt man jeder Szene an, liebt seine Schauspieler. Liselotte Pulver hatte gerade in O.W. Fischers Hanussen (1955) eine skeptische Journalistin gespielt, die Fischer mir nichts, dir nichts überwältigt – nur das war der Sinn der Figur. Bei Hoffmann ist jede Rolle eine Paraderolle; Liselotte Pulver wurde mit ihrer Interpretation zum Liebling der Nation. Jeder konnte sich in die Unschuld verlieben und die Geschichte der vergangenen 30 Jahre im Seufzer bitter-süßer Melancholie vergessen. Die Entlastungsstrategie gelang vollkommen.