Ann-Margret wird am Telefon etwas los und bringt es in Umlauf. ***

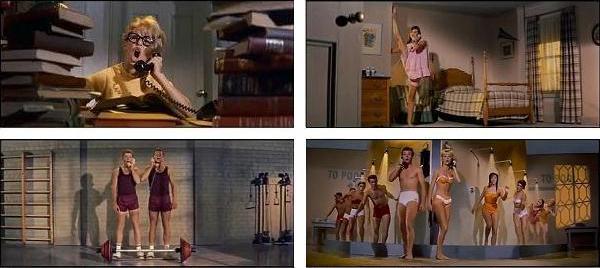

Bye Bye Birdie (1963 George Sidney), ein Drei-Sterne-Film in den Cahiers du Cinema im März ’64, gleichauf mit Franjus Judex, zumindest in Jacques Rivettes Augen.

Satirische Filme sind herzlos und langweilig. Erlösung vom Fluch der Verächtlichkeit finden sie nur dann, wenn das, was ihnen verachtenswert erscheint, durch die Sorgfalt der Abbildung plötzlich und dauerhaft beworben wird. Das soziale Netzwerk beispielsweise.

Auf solche Erlösung hat kaum Aussicht, wer über Religiöses spottet. Es gibt natürlich Ausnahmen.

Patrick Bouchitey in La vie est un long fleuve tranquille (1988 Étienne Chatiliez).

Inmitten des 90minütigen Glücksfalls einer beseelten Satire: die konvulsivische Schönheit einer Musikperformance im höheren Auftrag. Allez!

Frank Apunkt Schneider, in dessen Kurzbiografie mir zum ersten Mal die intelligente Formulierung „unfreier Autor, unfreier Künstler“ begegnete, lockte letzte Woche im Kölner a-musik-Laden in die fremde und seltsame Welt des Sakropop. Der extrem kurzweilige Vortrag führte, angetrieben von Neugier, hin zu wirklich faszinierenden Erscheinungen, hin zu Vergnügen und Verständnis.

Der hart umkämpfte Friedenspakt zwischen Kirche und populären Klängen hat eine auf selten gehörten Konzeptalben dokumentierte Musik hervorgebracht, deren textliche Überfrachtung und gesangliche Akkuratesse jeden Aufstieg aus der Subkultur der Gläubigen gründlich verbaute. Musik, der Ekstase tabu ist.

„Wir dürsten im Beton unserer Geistlosigkeiten. Unsere Wüste findet sich auf keinem Atlas.“ Sakropop-Verse, wie diese von Alois Albrecht, sind nicht immer leicht zu singen. Ihre schleichende Wirkung ist, ungewollt, so etwas wie verschmitzte Euphorie.

Lässig und nebenbei eröffnete Frank Apunkt Schneider eine helle Einsicht: Die ökumenisch gestimmte Praktik, beim Alle-Umarmen Selbsterniedrigung zu üben, ist eng verwandt mit dem, was aussieht wie das Gegenteil: Auch wer im Alle-Verspotten Selbststärkung sucht, strauchelt… man könnte singen: …wir straucheln ins Gestrüpp unserer verleugneten Vergeblichkeiten. Der Sakropop ist der Vater von Harald Schmidt.

(Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass George Sidney viel bessere Filme als Bye Bye Birdie gemacht hat: The Three Musketeers (1948) mit Lana Turner, und Jeanne Eagles (1957) mit Kim Novak. Gerne sehen würde ich Show Boat (1951), und The Swinger (1966) mit Ann-Margret! Come on along!)

Jeff Daniels und Tobey Maguire in Pleasantville (1998)

Derzeit im Kino sehr zu empfehlen: Die Tribute von Panem (The Hunger Games 2012 Gary Ross), ein Blockbuster gegen die Gesellschaft des Spektakels – für Teenager – gegen die Welt als Casting, wohlbedacht jede romantische Ironie vermeidend, nicht im Geringsten amüsant. Ein entschieden dunkler Film, der den Radar des Feuilletons unterflogen hat, wegen Einspielergebnissen und Fortsetzungen aber noch Beachtung finden wird. Gary Ross hat viel bessere Filme gemacht: Pleasantville (1998) und Seabiscuit (2003), aber The Hunger Games ist wahrscheinlich bedeutender, historischer: Das Ende der Satire. Letzter Aufruf zur Solidarität.