Dienstag, 14.05.2013

Samstag, 11.05.2013

Umschlag Geschichte (Forts.)

Die „Aktion saubere Leinwand“ forderte angesichts der sogenannten sexuellen Revolution Mitte der 60er Jahre ein Eingreifen des Staates in die Filmproduktion. Zur gleichen Zeit ließen sich „filmkundige Politiker“ von Alexander Kluge überzeugen, es sei möglich, die vielbeschworene, verlorengegangene Qualität der nationalen Filmproduktion durch staatliche Förderung neu herzustellen. Die damit einhergehende Unterwerfung unter staatliche Kontrolle war von rechts nicht so recht durchzusetzen. Von links mit links.

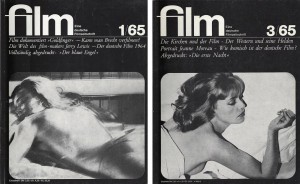

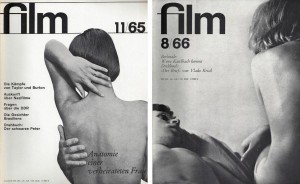

Als illustriertes Magazin hatte „film“ auf seinen großformatigen Covers Platz für Kampf und Selbstbeherrschung. Im Februar 1967 hieß es im „Notizbuch der Redaktion“: „Eines bewirken unsere Nackedei-Titel nicht: Auflagensteigerung. Die formal überlegt arrangierte Nacktheit – wir haben darauf schon einmal hingewiesen – wird vom Publikum offenbar spontan richtig eingestuft. Verwechslungen mit Erotik-Magazinen finden nicht statt. Nur katholische Buchhändler fürchten die Verwechslung.“

Angesichts der formal überlegt arrangierten Nacktheit in Rolf Thieles Venusberg (1963) war es vorgestern im Kölner Filmhauskino ein Leichtes dahinter zu kommen, warum die Propheten des Neuen deutschen Films keinen anderen Vertreter des „alten“ und „toten“ so sehr verachteten wie Thiele. Man fürchtete die Verwechslung. Das alte und neue deutsche Kino sahen sich nämlich verteufelt ähnlich. (Ein Bildband, der sich den Badewannen und Hallenbädern in den Filmen der Neuen Wellen widmete, wäre unvollständig ohne die ans Schwimmbadfenster in Raureif gezeichneten Art-Brut-Figuren, durch die hindurch die nackten Künstlerinnen zu ahnen sind, in Thieles Venusberg. Fünf Jahre vor Wilps Afri Cola.)

Wer den Zustand des Kinos beklagt, offenbart lediglich, dass er die richtigen Filme noch nicht kennt. Das wurde vorgestern im Filmhauskino bewiesen mit Nordstadt (2004 Michael Kupczyk). Ich wusste nicht, dass es ihn gibt – den deutschen B-Film, in dem jede Szene ihren Reiz hat, und der etwas schon oft Erzähltes ganz zu recht noch einmal von neuem erzählt, mit glaubwürdiger Härte und überraschender Action, mit einer langen Verfolgungsjagd zu Fuß, und mit einem ganzen Dutzend ausgezeichneter Darsteller, deren Sprechen nicht Drehbuchsätze, sondern Persönlichkeit spüren lässt. Rührend, wie im amerikanischen und französischen Genrefilm der 50er Jahre, wie alle Haupt- und Nebenfiguren das Geschehen demokratisch, also konfliktreich und unvorhersehbar mitbestimmen. Der größte Reichtum des Kinos, glücklich eingefangen in Dortmund vor zehn Jahren. Ich wusste davon nichts.

Ich weiß allerdings: Vom Fernsehen kann unmöglich verlangt werden, mit Filmankäufen die Beweise heranzuschaffen, dass das Beste außerhalb des eigenen Einflussbereiches entsteht. In der Sekunde, in der durch einen Ankauf zu einem anständigen Preis alle rückgestellten Löhne eines unabhängig produzierten Films ausbezahlt werden könnten, wäre das vor fast fünfzig Jahren Erreichte schlagartig zunichte gemacht.

Mittwoch, 08.05.2013

Umschlag Geschichte

„Und der Deutsche ist, wie die Erfahrung zeigt, für Filme solcher Art anfällig. Wenn er sie nicht aus dem Ausland beziehen kann, macht er sie sich selbst. Das war schon nach dem ersten Weltkrieg so. Es wurde dann besser. Jetzt scheint die Entwicklung wieder anders zu gehen. Da sich in Deutschland gute Filme offenbar nicht mehr auszahlen, setzt man wieder auf ‚Sex‘.“ (D. Otto Dibelius, Evangelischer Bischof von Berlin, in „Die Kirche“) – Zitat aus „Film“ 6/1965

„In einer Heidelberger Diskussion, an der sich Universitätsprofessoren beteiligten, (…) fanden sich denn auch bald genug Stimmen, die ganz unverblümt nach einer staatlichen Zensur für alles, was sich Film nennt, riefen. (…) Kurz vor der Wahl ist es eindrucksvoll einen Kreuzzug gegen die Unmoral zu führen. Nur, man findet da so recht keine Gegner. Denn wer möchte sich selbst in der Öffentlichkeit geringen Moralbewusstseins zeihen? Die SPD steigt da nicht auf die Barrikaden, und die FDP biegt sich ihre Liberalität so zurecht, daß sie die Intoleranz ohne Federlesens toleriert.“ (Reimar Hollmann in „Film“ 6/1965)

„Wir sehen uns alle Filme mit Werner Krauss, Heinrich George, Ferdinand Marian, Christine Söderbaum usw. noch einmal an. Sie sind uns lieber als alles, was uns jetzt vorgesetzt wird.“ (Elise S., Leserbrief an das Hamburger Abendecho, 28.10.1965) – „Ob uns die Tendenz nicht passt, das ist eine andere Frage. Besonders gegenüber der Flut der entsetzlich faden Sex- und Gesellschaftsfilme hat der KOLBERG-Film wirklich eine spannende Handlung.“ (Friedrich-Karl Z., Leserbrief an das Hamburger Abendecho, 28.10.1965) – Beide Zitate aus „Film“ 12/1965

Notizen der Redaktion (in „Film“ 9/1966): „Alexander von Cube, Kölner Mitarbeiter dieser Zeitschrift, früher Redakteur des ‚Vorwärts‘, heute beim WDR – Cube hat in seiner Besprechung von Truffauts und Richards Mata-Hari-Kolportage ‚Agentin H 21‘ eine kleine Anmerkung über Kino-Nuditäten eingebaut.“ – „Nudität, die spätestens seit Agnès Vardas ‚Le bonheur‘ das Betrachten der Filmzeitschriften so prickelnd und den Konsum der dazugehörigen Zelluloidprodukte so rätselhaft unerotisch macht“. Neben der Enttäuschung, dass die Truffaut-Produktion die Motive für Mata Haris Spionagetätigkeit im Dunkeln lässt, findet Cube etwas anderes bemerkenswert: „wo selbst Opas Kino sich eine kleine Fleischbeschau kaum verkniffen hätte, geht die Avantgarde sittsam hochgeschlossen.“

Die Notizen der „Film“-Redaktion widmen sich eingehend einem „pikanten Zufall“: die Titelbilder der Augusthefte von „Film“ und „Filmkritik“ ! „beide zeigten – jeweils nur in einem anderen Motiv – die zentrale Liebesszene in Formans Film. Das Geschäft freilich hat sich deswegen nicht gehoben: die schmalen Kinder-Körper Formans vermögen gegen Brigitte Sachs (‚Quick‘) und die aus dem Grab geholte Monroe (‚Stern‘) und die Liebe zwischen Frau und Frau (‚Twen‘) und die studentischen Sexparties (‚konkret‘) wenig auszurichten.“

„Die Mischung aus Draufgängertum und Zurückhaltung, mit der wir alle gemeinsam in der Bundesrepublik Kulturpolitik des Films in den letzten Jahren geprobt haben, erinnert mich an die Atmosphäre um Friedrich Wilhelm III. von Preußen vor der Schlacht von Jena und Auerstädt. Die Schlacht ging bekanntlich verloren.

Man muss an dieser Stelle dazu sagen, daß es für ein Ministerium des Innern, dessen Struktur der Inneren Verwaltung entspricht, wie sie das 19. Jh. geprägt hat, nicht einfach ist neue Wege zu gehen. Ministerialrat Fuchs und der Leiter der Kulturabteilung des Bundesinnenministeriums, Ministerialdirektor Hagelberg, versuchen zwischen alten und neuen Kräften im Film und zwischen Film und Politik gangbare Straßen zu finden. (…) Es wäre einfacher für fertige Filme, die ‚bemerkenswert‘ erscheinen, Prämien auszuschütten (Gießkannenprinzip). Trotzdem haben sie mit der Drehbuchprämie und dem Kuratorium sich für qualitative Entscheidungen eingesetzt, die auch tatsächlich eine starke Auswirkung auf die Qualitätsverbesserung des Films haben. (…) Es besteht die Gefahr, daß sich ein Phänomen aus der Verhaltensforschung hier auch bei der Verwaltung bewahrheitet: ‚Zwischen Angriffslust und Furcht fällt der Soldat in Schlaf‘.

Hier müssen die filmkundigen Politiker helfen. Dr. Martin und Dr. Lohmar, der frühere und der jetzige Vorsitzende des kulturpolitischen Bundestagsausschusses, haben 1962 gesagt: ‚Wir müssen in kleinen kulturpolitischen Schritten erreichen, daß wir auch in der Bundesrepublik in 10 Jahren eine Filmkultur besitzen, wie Deutschland sie früher einmal hatte.‘ Dieses Programm hat durch die große Koalition (auch dadurch, daß im Bundeskabinett jetzt mehr Leute sitzen, die Kunst nicht für einen unnötigen Luxus halten) eine tatsächliche Chance.“

(Alexander Kluge, „Film“ 3/1967)

„In zwei Jahren, wage ich zu prophezeien, werden sich alle die jungen Filmer und Barrikadenstürmer von heute zurücksehnen nach der Zeit, in der sie es nur mit der Altmänner-Riege der FSK in Wiesbaden zu tun hatten. (…) Aber nun schreien die alten wie die jungen Filmproduzenten nach staatlichem Geld – oder staatlich geregeltem Geld -, und wundern sich, daß Bundesregierung, Abgeordnete, Kirchen und Rundfunkanstalten dafür Mitspracherecht haben wollen. Diese Träumer aus Schwabing. (…) Sie werden sich wundern, wie schnell jeder x-beliebige deutsche Filmverleih, die Bertelsmann-Mutter an der Spitze, nur noch Filme in den Vertrieb nimmt, die geeignet sind, das Wohlwollen der Anstalt ohne Schwierigkeiten zu erlangen.“

(Will Tremper: Blick nach vorn in Zorn, „Film“ 6/1967)

Das Filmhauskino in Köln zeigt ab morgen Filme von Thiele (Venusberg) Roland (4 Schlüssel) Olsen (Blutiger Freitag) und Neueres von den Gästen: Buttgereit, Gosejohann und Kupczyk. Freitagnacht läuft Riccardo Fredas Gesicht im Dunkeln.

Gerade frisch erschienen: SigiGötz-Entertainment – Der zweiundzwanzigste Wurf

Dienstag, 30.04.2013

Der einsame Wanderer

“Now I lay me down to sleep

I pray the Lord my soul to keep

If I shall die before I wake

I pray the Lord my soul to take.”

Der junge Mann im Film “Der einsame Wanderer”(1968) von Philip Sauber kommt erst nicht über die zweite, dann nicht über die dritte Zeile hinweg. Immer wieder nimmt er einen qualvollen Anlauf. Und die vierte Zeile hören wir gar nicht. Das ist genau der Punkt, an dem auch der Film stehen bleibt. So scheint es mir jedenfalls, nach dem ersten Sehen an einem Abend mit hoher Erwartung und in schlechter Luft, im Hotel Bogota in Berlin-Charlottenburg. Ulrike Edschmid liest vor der Aufführung aus ihrem Buch „Das Verschwinden des Philip S.“ eine Passage über die Dreharbeiten dieses Films und ihre schönen Worte wecken in mir Bilder, die der Film nicht einlöst. Es scheint so, das wird auch bei der Diskussion nach der Aufführung deutlich, dass Edschmid von ihrem ehemaligen Lebensgefährten, der später in den bewaffneten Untergrund ging und unter nicht ganz geklärten Umständen 1975 erschossen wurde, ein Bild aufbewahrt, an dem sie mit einer Treue festhält, wie wir sie den geliebten Toten ja auch schuldig sind. Aber in diesem Fall ist es ein unerlöstes Bild, das sozusagen vor seinem Erwachen stehen geblieben ist.

Sonntag, 28.04.2013

FiFo 2013

ZIGEUNER SEIN, 1970

In ihrer Sprache heißt Roma einfach Menschen. Der Film läßt diese Menschen davon sprechen, wie sie verhaftet und in Lager und Gefängnisse gesteckt werden; dass 90 Prozent ihrer Familien in den Lagern bleiben. Sie sprechen mit burgenländischem, bayrischem, sächsischem Akzent; sie leben in trostlosen Baracken an den Stadträndern, zu zehnt in einem Zimmer mit feuchten Wänden. Im Winter sind die Kinder ständig krank. Peter Nestler fügt mit seiner dunklen schweren Stimme die weiteren Fakten hinzu. Auch ein Lagerangestellter kommt zu Wort, der schildert, dass das „Zigeunerlager“ in Birkenau ihm, obwohl schon mit einer “Hornhaut” versehen, doch die Sprache verschlug. Und am Ende fasst eine kluge Frau das ganze Unrecht, das diesen Menschen widerfahren ist, präzise zusammen. Nein, sie haben sich in 600 Jahren nicht nicht assimiliert, sondern man hat sie sich nicht assimilieren lassen. Und zwar bis in die Gegenwart. Peter Nestler verwässert das weder sprachlich noch filmisch. Dieser Meilenstein des Dokumentarfilms bezeugt zum ersten Mal und in direkter Sprache die Verfolgung der Sinti und Roma am Beispiel Deutschland und Österreich.

OUR SCHOOL, 2012

Im Jahr 2006 erhielt das rumänische Städtchen Târgu Lăpuş EU-Mittel zur Einführung der integrierten Schule, also für den gemeinsamen Unterricht von Roma und rumänischen Kindern. (…) Am Ende dieses Projekts finden sich die Roma-Kinder wieder dort, von wo sie gekommen sind – draußen. Diesen Prozess haben die Regisseurinnen Mona Nicoara und Miruna Coca-Cozma über einen Zeitraum von vier Jahren verfolgt. Dabei gelingt OUR SCHOOL etwas sehr Spannendes: Zum einen verfolgen wir, wie sich die Überzeugungen der Mehrheitskultur – Bürgermeister, Schulleiter, Lehrer – zu einer institutionellen Gewalt verdichten, die über das Leben dieser Kinder entscheidet. Zum anderen erleben wir am Beispiel von drei Kindern, mit welchen Hoffnungen die Roma in das Projekt gestartet sind und spüren ihre Enttäuschung umso schmerzhafter. (DOKLeipzig)

Diese beiden Filme laufen im Antiziganismus-Schwerpunkt des Freiburger Film Forums (8.-12. Mai 2013, www.freiburger-filmforum.de) und ich glaube, der neue Film wuerde auch Peter Nestler gefallen.

Auf zwei Filme zur Fluechtlingsthematik moechte ich auch hinweisen. Fernand Melgar ist es in VOL SPECIAL gelungen, in einem von 28 Deportationszentren für Sans-Papiers und abgewiesene Asylbewerber in der Schweiz zu drehen. Er konnte das Vertrauen der Gefaengnisleitung und der Inhaftierten gewinnen und neun Monate lang in der Institution filmen. Sein Blick richtet sich gleichermassen auf Personal und Inhaftierte. Der Film fuehrt das administrative System vor, das hinter diesen gnadenlosen Ablaeufen regiert. Allein in der konkreten Dynamik zwischen Betreuer und Betreutem wird sichtbar, welches Unrecht dort passiert, ueber alle Koepfe hinweg.

Wie der grosse Institutionsfilmer Wiseman hat Melgar hier ein dichtes Gewebe von dramatischen Situationen mit der Kamera beobachten koennen. Wie das Gebaeude selbst, ist der Film in kalten, blaugrauen Toenen gefangen, aus denen die wenigen warmen zwischenmenschlichen Gesten herausgluehen.

ALTRA EUROPA von Rossella Schillaci zeigt eine Hausbesetzung in Turin durch afrikanische Fluechtlinge, die dort fuer einige Jahre Unterkunft finden. Am Ende werden sie von der Stadt evakuiert, temporaer in eine Kaserne verfrachtet, fast wie gleich hinter Gittern. Da die Kaserne in einem gutbuergerlichen Stadtteil liegt, gibt’s ordentlich Buergerproteste, die der Film in einer Versammlung treffend dokumentiert. Wie hilflos sind doch die europäischen Staedte angesichts ihres unerwuenschten Zuwachses.

Und dann noch Edouard Bergeon’s Debut, in welchem man vergisst, dass es ein Dokumentarfilm ist. Ein Viehhof in den mittleren Pyrenäen, wenig ansehnliche Funktionsbauten, Geräte im Schlamm. Im Kuhstall schuftet Sebastien Itard. Als er ihn kennen lernte, erzählt der Filmemacher, meinte er, seinen Vater vor sich zu haben, die gleiche verbissene Mimik und von der Arbeit gekrümmte Haltung. Sein Vater, auch Viehbauer, hatte aus wirtschaftlicher Not den Freitod gewählt – wie zwischen 400 bis 800 dieses Berufsstandes jedes Jahr in Frankreich!

Auf Sebastien Itards Schultern lasten Schulden in Höhe einer halben Million Euro. Dabei ist das vierte Kind unterwegs. Sein eigentlich pensionierter Vater packt mit an, macht dem Sohn jedoch die Hölle heiß mit Vorwürfen. LES FILS DE LA TERRE begleitet anderthalb Jahre voller dramatischer Ereignisse auf dem Hof der Itards. Immer wieder, in klug montierten Einschueben, parallelisiert der Filmemacher das Schicksal seiner eigenen Familie, problematisiert so den Irrsinn eines Agrarsystems, in welchem ein 15 Stunden am Tag wie ein Sklave arbeitender Viehwirt am Monatsende mit 150 Euro Verdienst dasteht. Der Film bleibt ganz nah an seinen Protagonisten, bindet das Allgemeine in die innerfamiliaeren Beziehungen ein. Zum wirtschaftlichen Ueberlebenskampf tritt ein Generationskonflikt, den es fuer den Jungbauern zu bewaeltigen gilt.

Mittwoch, 24.04.2013

* »Wie Film Geschichte anders schreibt: Frieda Grafe – 30 Filme« (im Arsenal)

Donnerstag, 18.04.2013

Grenze des Konsums

Am letzten Montag in der „Denkerei“ am Oranienplatz in Berlin unter der Überschrift „Asketen des Luxus“ konnte man sich unwillig oder amüsiert von Bazon Brock belehren lassen: etwa über die Abschaffung des Limbo 2007 oder die Herkunft der phrygischen Mütze, sich von der Künstlerin Stephanie Senge von ihren Ideen zur Ermutigung des Konsumenten und ihrer eigenwilligen Version des Ikebana bezaubern lassen oder sich am neuen Buch von Wolfgang Ullrich erfreuen, das von ihm vorgestellt wurde:

Alles nur Konsum. Kritik der warenästhetischen Erziehung, Wagenbach, 2013,

Ullrichs Untersuchungen vieler abergläubischer Praktiken des Konsums, die immer auch mit Ironie betrieben werden, verlieren nicht das aus den Augen, was dieser Praxis ein Ende setzt und die Dinge wieder freigibt. So endet das Buch mit einem Zitat von F. T. Vischer von 1879:

„Es ist auch deswegen in Ordnung, dass der Mensch endlich stirbt, er soll sich schon deswegen gern darein fügen, weil sich mit der Zeit gar zu viel Sach um ihn ansammelt…“

Dienstag, 16.04.2013

Samstag, 13.04.2013

Der ewige Schandfleck des deutschen Films

Neulich bekam ich „Das gab’s nur einmal“(Ausgabe 1957), von Curt Riess geschenkt – mit dem irreführend harmlosen Untertitel „Das Buch der schönsten Filme unseres Lebens“ Von Filmfreunden hatte ich noch nie etwas von diesem schönen Buch mit fantastischen Filmfotografien gehört, das aber wohl via Bertelsmann Lesering vor allem in Haushalte kam, in das sich nie ein Filmkritik-Heft verirrte. Heut las ich im großartigen Kapitel über die Propagandafilme des Nationalsozialismus unter dem Titel „Der ewige Schandfleck des deutschen Films“ die Schilderung der Entstehung von Veit Harlans „Jud Süß“. Riess berichtet von den immensen Schwierigkeiten bei der Besetzung der Rollen. Gustaf Gründgens sagte später dazu: „Als Goebbels merkte, daß wir Schauspieler uns grundsätzlich nicht an diesem Film beteiligen wollten, wurde die Herstellung des Films für ihn schließlich zu einer Prestigesache.“ Heinrich George, der den Herzog Carl spielt „hat immerhin eine Ausrede. Er spielt keinen unsympathischen Juden, er spielt einen unsympathischen Christen. Und er erklärt: „Ich werde alles so eklig spielen, daß den Leuten übel wird!“ Kurz, er will versuchen, seine Rolle so zu spielen, dass das Publikum den Eindruck gewinnt, nicht Jud Süß, sondern Herzog Carl sei eigentlich an allem schuld – was übrigens historisch vollkommen richtig ist.“

Freitag, 12.04.2013

Peter Brückner, „Das Abseits als sicherer Ort. Kindheit und Jugend zwischen 1933 und 1945“ (Wagenbach, Berlin 1980)

Ich lese das Buch erst jetzt – wieder darauf gestossen durch eine Stelle in „Vermischtes / Notiertes 1981-1984“ (newfilmkritik 25.3.2013). Das ist kostbar, wenn man die Nazizeit ‚von innen’ her verstehen will – Peter Brückner war ja ein wirklicher Aussenseiter, 1938 gerade mal 16 Jahre alt.

Nicht gerade einer hat wie er, denke ich, die intellektuellen Fähigkeiten gehabt, diese ‚internen Auseinandersetzungen’ darzustellen: zwischen seiner Dissidenz, seiner wirklichen Illoyalität dem Nazi-Staat gegenüber, und der notwendigen Anpassung, den Anfälligkeiten, dem Fassade-Wahren, Sich-Durchlavieren (in Schule, Internat, Hitlerjugend, Heimatfront, NSDAP, Wehrmacht). Ein permanenter Kampf war das, der Jugendliche musste gedanklich ‚voraus sein’ – dem Terror und der „Technik der kleinsten Schritte“ gegenüber, die der Staat praktizierte, um die Volksgenossen und vor allem die Abseitsstehenden immer lückenloser zu vereinnahmen. Das klappte natürlich nicht immer, mal für mal gab es Hitlersche Weisungen und Massnahmen der Bürokratie, die unversehens kamen – das Abseits war ganz und gar kein sicherer Ort. Aber es konnte auch mal für mal, und sei es durch glückliche Umstände, Zufälle, Fügungen und natürlich eigenes Zutun, Geschicklichkeit, wieder hergestellt werden. – „Antifaschismus im Wildwuchs“ und nicht als ‚Parteidisziplin’: „… ich hatte eine fast zum Instinkt gewordene Abneigung gegen Macht und Befehlsverhältnisse erworben, die eine diktatorische Praxis ausschloss – oder mich von ihr.“

Schöne Szene, wie der siebzehnjährige Peter Brückner in Zwickau vor der Auslage eines kleinen Buchladens steht, „vom nachlässig hochgezogenen Verdunkelungsrollo halb verdeckt lag da ein antiquarischer G. B. Shaw“ – und von einer älteren, kleinen, schwarz gekleideten Frau angesprochen wird. Dies und die nun folgenden stunden- und nächtelangen Gespräche zu Hause mit ihr (Paula bzw. Pawel Lenk) eröffneten ein „alternatives Milieu“: „ihre Kulturdepots waren unerschöpflich“, „in den hohen, meist offenen Bücherregalen entdeckte ich im Laufe weniger Monate die ganze verbotene Literatur.“ In einem weiteren Schritt kommt es dann auch zur Geburt der ‚politischen Person’ – Brückner lernt über seine Freundin deren Tante kennen, eine in der Stadt bekannte und beliebte Theaterschauspielerin, „eine glühende, leicht outrierte Antifaschistin“, die Feindsender hört. Bei ihr wiederum macht er die Bekanntschaft von zwei Artzehepaaren, die kommunistische Kontakte hatten, verliebt sich in die Zahnärztin Elfriede H.: „Frau H. war Kommunistin, als sehr junges Mädchen politisiert, und hatte einige Jahre in Prag gelebt – es war ein Prager Intellektuellen-Kommunismus, der sie in den zwanziger Jahren geprägt hatte.“ – Die Frage, wie Widerstand möglich sein sollte, wenn „die überwiegende Mehrheit des eigenen Volkes“ in Komplizenschaft mit dem Faschismus aufging, war wohl keine Frage mehr.

Eine weitere Gefährdung kam hinzu: „eine Verwaltungsangestellte der Universität“ hatte in einer Urkunde den vollständigen Namen von Brückners Mutter gefunden: Sara Constance Barlin, ihn als Sara Berlin gelesen und die Unterlagen an das Judendezernat weitergegeben – was ein sofortiges Studienverbot nach sich zog. Der Fall war aber schwierig zu klären: Brückners Mutter, Engländerin und tatsächlich Jüdin, war 1935 in ihr Heimatland „zurückgewandert“ – aber „1941 waren wegen des Krieges Recherchen in England ausgeschlossen, die Schwächen des Meldewesens ausserdem amtlich bekannt“. Durch die Einberufung zum Militärdienst blieb die Situation pendent – und Brückner hatte insofern nochmal Glück, als er durch einen, wie er sagt, selten vorkommenden Irrtum nach Wien einbestellt wurde und als einziger ‚Preusse’ bei einer österreichischen („ostmärkischen“) Einheit Dienst tat.

„Den sechzigsten Geburtstag hat er nicht mehr erlebt“, beginnt ein Artikel von Hans Mayer in der ‚Zeit’ vom 22.11.1984, der an Peter Brückner (1922-1982), Professor der Sozialpsychologie an der Universität Hannover, und an die zehn Jahre der „disziplinarischen Massnahmen“ und „Suspensionen“ erinnert, die sein Leben verkürzt haben. – Hier sei also nachdrücklich daran erinnert, dass Peter Brückner durch seine Person und seine Bücher ein wichtiger Mentor der ’68er war, vielmehr: einer derjenigen, der da mittendrin stand und sich exponierte.