Cüneyt Arkın

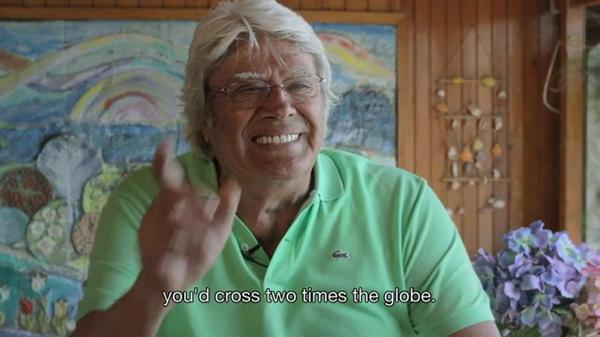

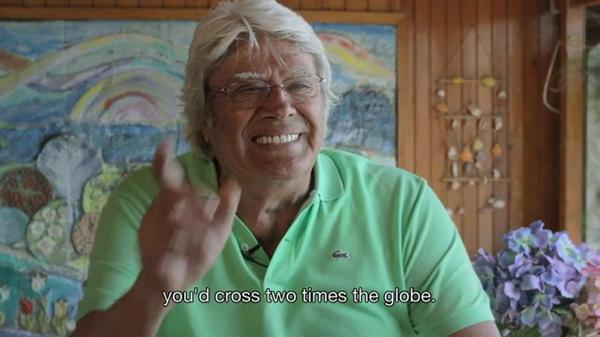

Man hänge alle Negative seiner Filme aneinander und die Welt wäre zweimal umrundet. Das sagt dieser Mann mit einem Lächeln.

Wie es möglich gewesen sei, wöchentlich einen Film zu drehen, wollte schon Bogdanovich wissen – von Allan Dwan. Dessen Antwort war: Er habe alle neuen Griffith-Filme angeschaut und mit den eigenen Schauspielern kopiert, so sei dann jedes Mal ein ganz neuer Film entstanden.

Zwischen unendlich vielem, was man über das türkische Kino erfahren und über das Kino der Welt begreifen kann, zeigt Remake Remix Ripp-Off (2014 Cem Kaya) auch, wie in der Not ein Kamerawagen zu bauen ist: Mit vier Stücken Seife an Stelle der Räder.

Im Zustand höchster Konzentration übergeht dieser erstaunliche Film nichts: Nicht die Zensur, nicht die Löhne der Filmarbeiter, nicht die Traurigkeit eines Regisseurs, der nie einen wirklich guten Film gemacht zu haben glaubt.

Cem Kaya stellt außerdem die Rätselfrage: Warum ist das allerpopulärste Vergnügen manchmal das bestgehütetste Geheimnis eines Landes?

The Farmer Takes a Wife (1935 Victor Fleming)

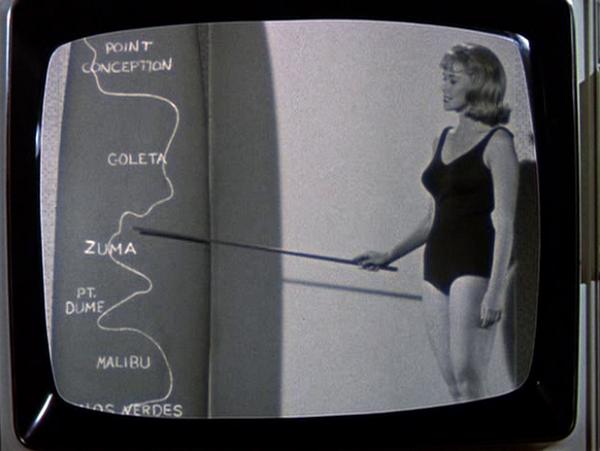

Hier wird mit einer Zahnarztzange auf den Erie-Kanal gezeigt.

Auf einer Wegstrecke beheimatet zu sein, davon erzählen die Binnenschifffahrtsfilme. Ein schönes Genre.

“And you’ll always know your neighbour / And you’ll always know your pal / If you’ve ever navigated on the Erie Canal”

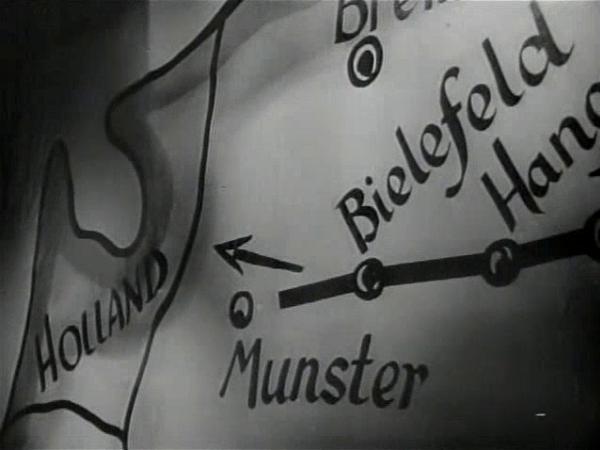

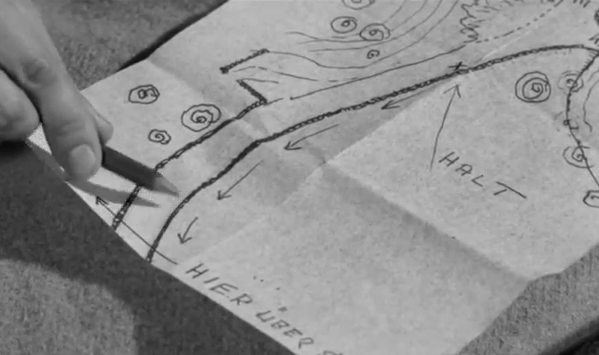

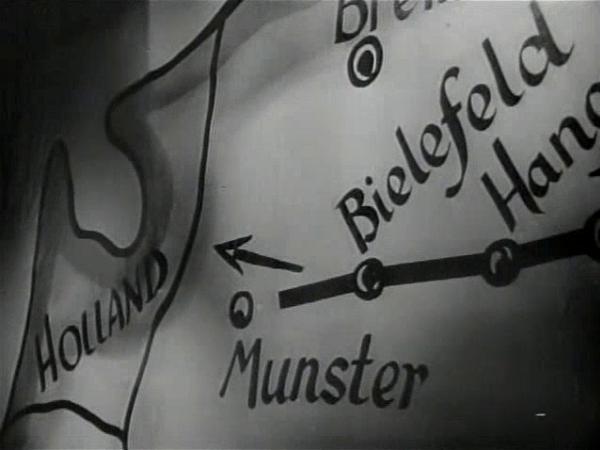

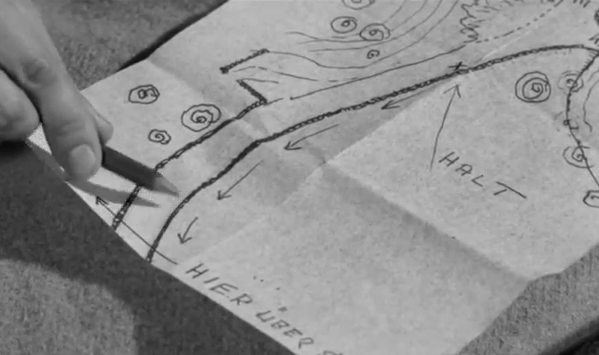

Everything is thunder (1936 Milton Rosmer), „three miles from Aachen“.

Für den britischen Kriegsgefangenen und die Deutsche, die ihn liebt, gibt es einen Fluchtweg raus aus Deutschland.

Es reicht dem Schlepper ein Bierdeckel. Drei Meilen außerhalb von Aachen liegt Richterich. „A“, Pfeil, „R“. Beängstigend abstrakt ist diese Zeichnung.

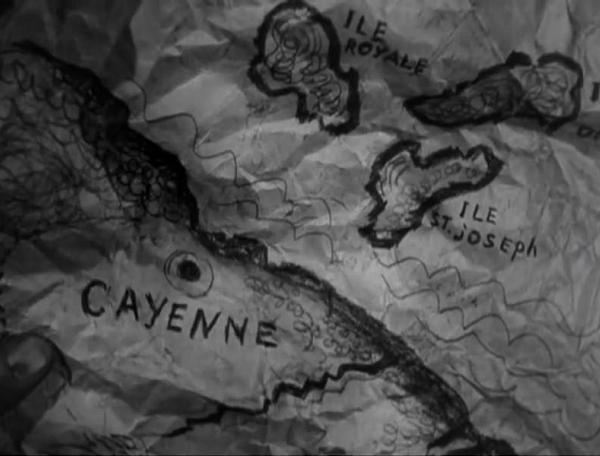

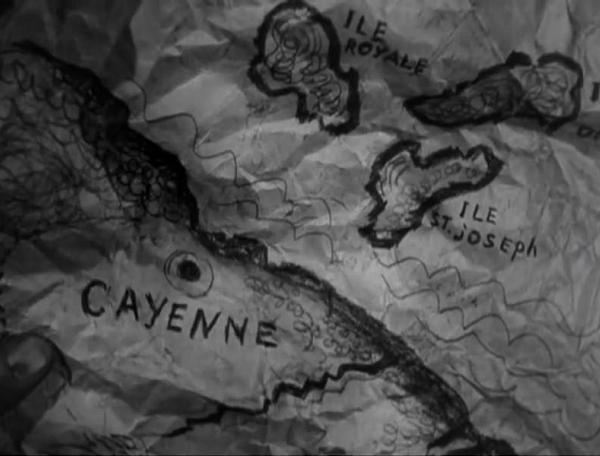

Mysterious Mr.Moto (1937 Norman Foster) via

Mr. Moto war, von Peter Lorre dargestellt, die Antwort auf die Frage: Wer soll in einem guten Krimi die mysteriöseste Gestalt sein? Eindeutig: der Detektiv.

Gerecht wäre, Norman Foster (1903 – 1976) würde als Film-Noir-Erfinder mit Retrospektiven rund um den Globus geehrt. Auf die Fährte des gleichnamigen Architekten gehört hingegen das Warnschild „langweiliger Irrweg“.

Harry Baur in L’Assassinat du Père Noël (1941 Christian-Jaque) via The Cine-Tourist

“Ich gäbe viel darum, wenn ich mir die historische Betrachtung der Welt wieder abgewöhnen könnte. (…) Die Geschichte stellt alles so dar, als hätte es nicht anders kommen können. Es hätte aber auf hundert Arten kommen können.“ (Elias Canetti, 1950)

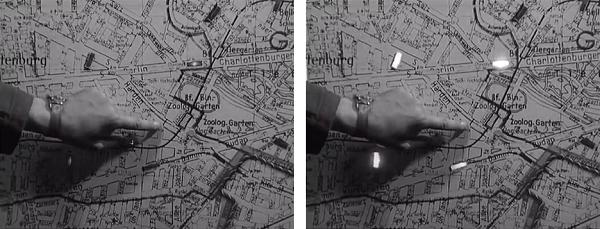

Desperate Journey (1942 Raoul Walsh)

Auch Thomas Klimowski sammelt auf dem Feld Kartografie und Kino

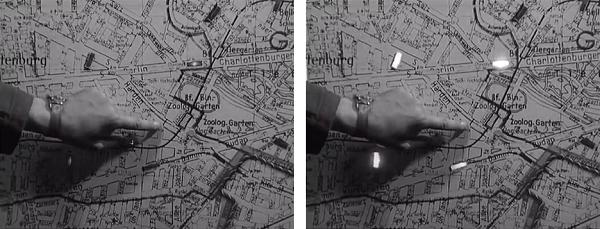

Die Spur führt nach Berlin (1952 Franz Cap)

Streifenwagen rasen rund um den Delphi-Filmpalast. Ein deutscher Nachkriegsfilm, als wär’s ein amerikanischer Polizeifilm. Ein Berlin, das aussieht wie Chicago ohne Häuser. Mit Barbara Rütting als Russin. Und das wilde Finale zeigt die Reichstagsruine als graffitigeschmücktes Schlachtfeld.

Unter Franz Caps Regie war Barbara Rütting auch Die Geierwally (1956), die cool durchs überhitzte Drama schreitet; die in kalter Atmosphäre fiebrig glüht. Vom vergessenen František Čáp würde ich gerne mehr sehen. Beispielsweise Mafia – Die ehrenwerte Gesellschaft (1966).

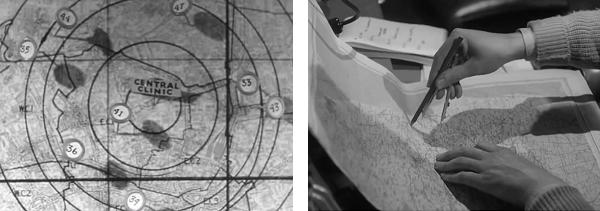

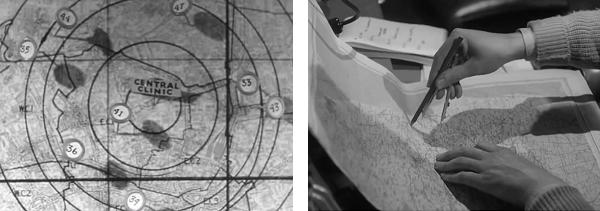

Operation Diplomat (1953 John Guillermin)

Der geheime Ort, wohin ein Diplomat entführt wurde, muss gefunden werden – mit Hilfe der Erinnerung an Klänge, entlang der blind zurückgelegten Wegstrecke.

Bad Day at Black Rock (1955 John Sturges)

Finger, Pfeile, Stifte, Zirkel… Hier ist es mal ein Zug, der zeigt. Und der Ort ist so übersichtlich, dass niemand einen Plan vermisst.

Bigger Than Life (1956 Nicholas Ray)

Historische Landkarten zieren die Wände im Haus des manisch-depressiven Mannes (James Mason). Seine Frau (Barbara Rush) hofft, die heiteren Erinnerungen in ihrem Fotoalbum könnten gegen die finstere Inspiration ankommen, die er aus der Bibel bezieht.

The One That Got Away (1957 Roy Ward Baker)

Um so liebevoller ein Plan vor unseren Augen skizziert wird, um so mehr sagt uns die Erfahrung: Das Vorhaben wird nicht gelingen.

In La Bonne Année (1973) zeigt Claude Lelouch den Plan eines Juwelenraubs als Plansequenz. Vom Hubschrauber aus gefilmt: Der Probedurchlauf einer Fluchtfahrt – mit dem Mercedes zum Hafen und weiter mit dem Motorboot übers Meer. Das Tatsächliche dient Lelouch zur Anschauung des vage Vorstellbaren.

The Quatermass Xperiment (1955 Val Guest), Quatermass II (1957 Val Guest)

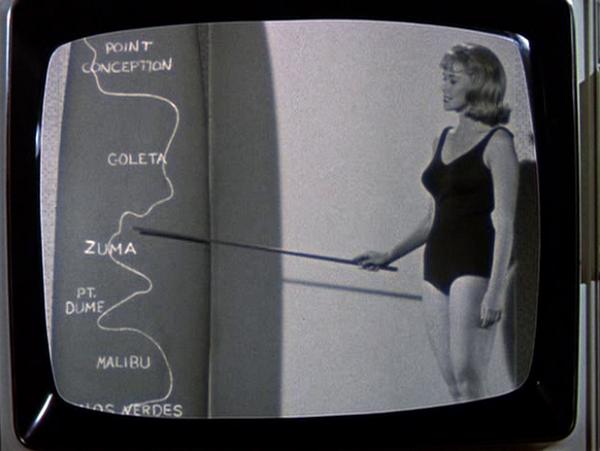

The Day the Earth Caught Fire (1961 Val Guest)

Val Guest hat einige ausgesprochen beängstigende Katastrophenfilme und einige ausgesprochen alberne Komödien gemacht. In beiden Genres kommen, glaube ich, die gleichen Tugenden zum Einsatz. Joe Dante ist ein großer Fan von Guests The Abominable Snowman (1957). Sehr gut gefiel mir auch Dangerous Davis – The Last Detective (1980).

Peter Sellers und Graham Stark in A Shot in the Dark (1964 Blake Edwards)

Nicht mehr nur von Globen, sondern auch von Globussen sprechen zu dürfen, ist lautmalerische Anerkennung der Gefahren der Rotation.

That Darn Cat! (1965 Robert Stevenson) via

Für den 15. Hofbauerkongress (7. – 11.Januar 2016) und die 66. Berlinale-Retro (11.-21. Februar) lässt sich gemäß der Mengenlehre eine Schnittmenge imaginieren: Das Spukschloss im Salzkammergut (1966 Hans Billian).

Mehr über 1966 im neuen SigiGötz-Entertainment

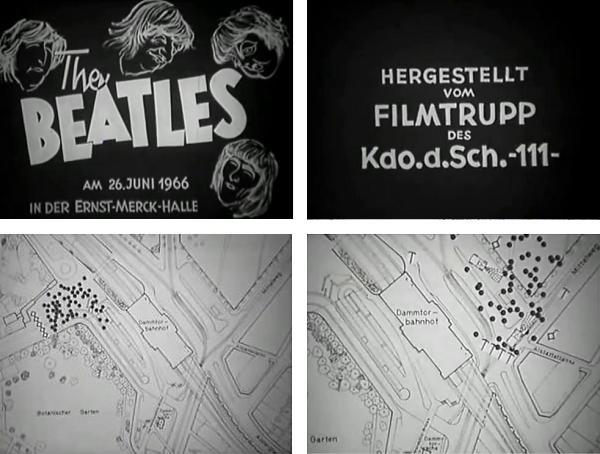

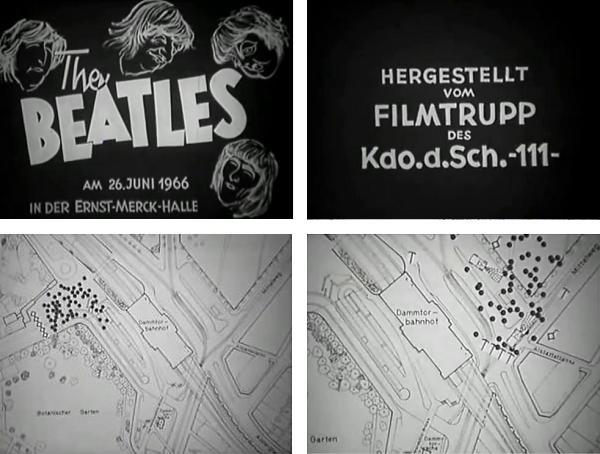

The Beatles am 26. Juni 1966 in der Ernst-Merck-Halle (hergestellt vom Filmtrupp des Kommandos der Schutzpolizei -111-)

Im Kontrast zu den Ekstasen der „Beat-Anhänger“ stellt sich die Polizei in dieser dokumentarischen Eigenproduktion als nüchtern und pragmatisch dar, zumindest im Tonfall des Kommentars gelingt ihr dies. Zu sehen sind vor der ausverkauften Konzert-Halle viele Neugierige, die der polizeilichen Aufforderung „sich nach Hause zu begeben“ nicht folgen, und deshalb den Einsatz des Schlagstocks zu spüren bekommen. Über Lautsprecher wird an die Vernunft der Leute appelliert, die mit Wasserwerfern um den Dammtorbahnhof herum gescheucht werden. 117 Festnahmen. Und schon am folgenden, regnerischen Morgen ermöglicht ein „vereinfachtes Jugendverfahren“ die Urteilssprüche gegen die „Störer“.

Ein Film, der verwirrt. Ob dieses seelenruhige Pro-Eskalations-Training noch die Handschrift des Polizeisenators Helmut Schmidt trug, oder ob sich darin Kommendes ankündigte, kann ich nicht sagen.

Banditi a Milano (1968 Carlo Lizzani)

Im Filmclub 813 sah ich Lizzanis Banditen von Mailand.

Darin gerät das, was andere Action-Krimis im Hintergrund abhandeln, in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: Die Passanten, die zufällig eine Kugel abbekommen.

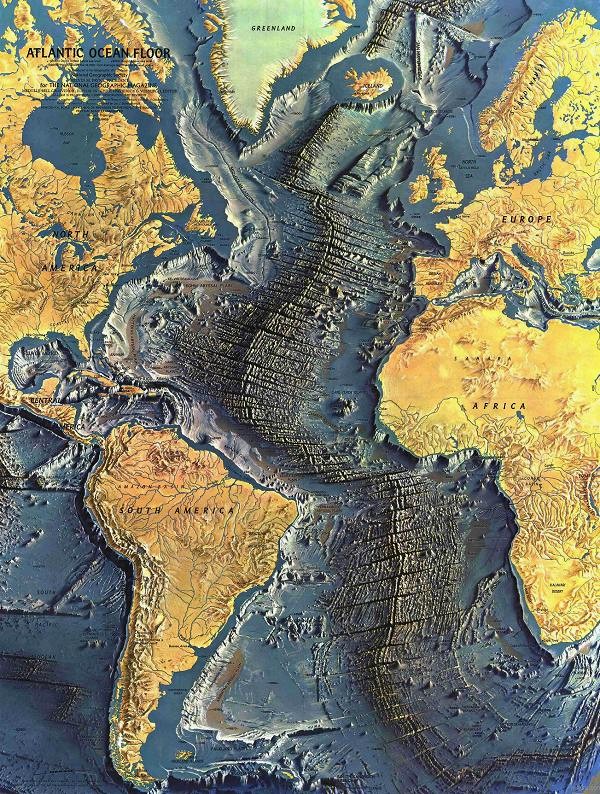

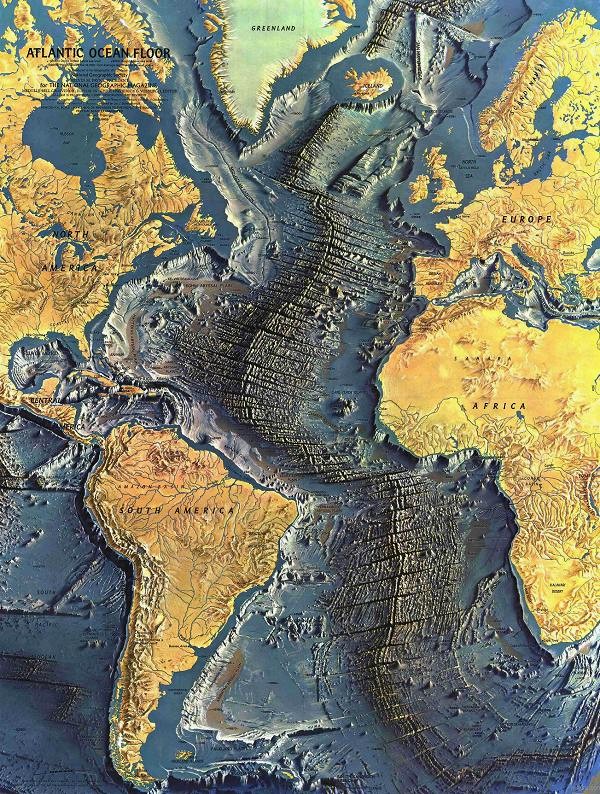

Heinrich C. Berann: Atlantic Ocean Floor, National Geographic, 1968

Zu sehen, dass auf dem Grund des atlantischen Ozeans etwas Seltsames liegt, kontinentgroß. Es könnte ein Krokodil sein. Oder auch zwei.