The Trail of the Lonesome Pine (1936 Henry Hathaway).

Eine Beerdigung im Grünen. Allein singt Fuzzy Knight, tränenerstickt: „… and I rest once more / and my ceiling is the sky / and the grass on which I lie / is my floor.“ Sylvia Sidney heult laut auf. Es wird dunkel. Das nächste Bild zeigt nach einer Aufblende die unaufhörliche Kraft des Wassers. Dann nah: die sich drehende Achse des Mühlrads.

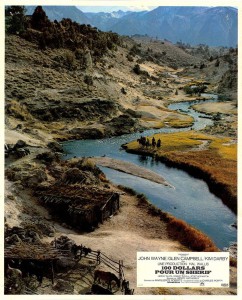

Hathaway habe „Männerfilme“ gemacht, sagt man. Aber viele seiner Filme sind traurige (grausame) Balladen oder märchenhafte (grausame) Western, man könnte auch sagen: (grausame) Mädchenabenteuer. Die Schönsten: Peter Ibbetson (1935), Garden of Evil (1954), From Hell to Texas (1958) und True Grit (1969) verknüpfen Schauplätze zu Passagen durch ein geträumtes Leben unter freiem Himmel. „Herrlich leuchtet hier die Natur: vulkanische Wüste, die blauen Berge, metallisches Firmament.“ (Gunter Groll über Garden of Evil)

Sein belgischer Großvater war, nachdem er im Auftrag des Königs versucht hatte die Sandwichinseln zu kaufen, irgendwie hängen geblieben in Kalifornien. Henry Hathaway wurde in Sacramento geboren. Zufällig dort, weil seine Mutter, die Schauspielerin Marquise Lillie de Fiennes gerade dort gastierte, 1898. Schon als Kind stand er vor der Kamera. Oft in Eröffnungsszenen als der kleine Junge, der dann im Film zum Mann herangewachsen ist.

Einen seiner letzten Jobs als Schauspieler hatte er in The Storm Woman, 1917, unter der Regie von Ruth Ann Baldwin. „When I went to work in Universal Studios in 1914, there were five women directors. Lois Weber made the biggest pictures,“ erzählt Hathaway. „John Ford and I alternated as a prop man for this great director.“

Hathaways „Rang“ wird gerne in Frage gestellt, stets jedoch anerkannt, dass er für andere den Weg bereitete, aus den Studios raus, on location drehte, also die Gewohnheit des Stummfilms, trotz des Aufwands für Ton und Technicolor, neu etablierte. Warum sollte nicht mehr möglich sein, was einmal möglich war. Zur schrumpfenden Anzahl weiblicher Regisseure in Hollywood meinte er: „If women haven’t got a good directing job now, it’s their own fault.”

Ein Zusammenschnitt von Szenen aus How the West Was Won, auf Youtube, ist unterlegt mit dem Gesang der Roches, sie singen Robbie Robertsons „Acadian Driftwood“. Im SmileBox-Format – einer digitalen Angleichung an die gewölbte Cineramaprojektion von 1962 – wirken die Bilder verwirrend frisch, als wären sie gestern Nachmittag gefilmt.

Von einer Flussfähre schaut John Wayne (in True Grit) einem Mädchen zu, das trotzig gegen alle Widerstände den breiten, reißenden Strom mit ihrem Pferd durchschwimmt. Wayne ist längst nicht mehr jung, doch der Anblick belebt ihn. „By God! She reminds me of me!“

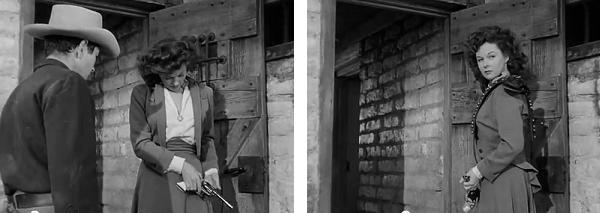

Diane Varsi, From Hell To Texas (1958 Henry Hathaway) via

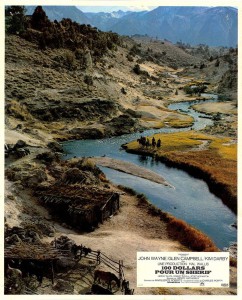

Angeregt von Lukas Försters Texten zu Hathaway-Filmen, sah ich mir allerlei an, was ich noch nicht kannte, und mir fiel etwas auf: Eine ganz besondere Landschaft ist (zum ersten Mal?) zu sehen im zauberhaften, ganz unbekannten From Hell to Texas (1958): Dieses Tal mit dem sanft sich schlängelnden Flüsschen und den grünen Ufern zwischen trockenen Hügeln. Unendlich weit von allem weg.

„Die Heldin findet Gefallen an einer Welt die kahl und unaufdringlich ist, die kleine Hügel und Erhebungen aufweist, Büschel von Sträuchern und sanfte Felsen, die Abhänge verbergen, verborgene Spalten, eine Vielzahl verborgener Löcher und Höhlen und Öffnungen, durch die lebensspendende Wasser ein- und austreten. Solche äußerlichen Bilder, die innerliche Visionen verkörpern, sind George Eliots Red Deeps, George Sands gewundene, verborgene Pfade im Berry, Wilda Cathers Cañons – allesamt Formen unserer Mutter Erde, wie Frauen sie wahrnehmen und lieben.“ (Leonora Stern: „Motive und Matrizes in LaMottes Gedichten“ – eine falsche Quelle, frei erfundener Feminismus, in Antonia S. Byatts „Besessen“)

Die heißen Quellen im Long Valley Kessel, die gelegentlich die Szenerie geheimnisvoll in Dampf und Nebel hüllen, geben dem unberechenbaren Gewässer den Namen Hot Creek. Im Mondschein steigt Don Murray, um sich zu waschen, da hinein und wird von Diane Varsi so lange betrachtet, bis sie zu ihm, dem fremden, scheuen Jungen, sich hinzugesellt.

In Nevada Smith (1966) hat Brian Keith (mit Mitte 40) unter einer Zeltplane mit Stöcken ein schattiges Plätzchen geschaffen. Es ist kein Ort zum Bleiben, nur zum Verweilen.

In True Grit (1969) steht eine Hütte da, nah am Wasser.

Für Desperados oder für Filmteams.

(Das schöne Aushangfoto fand ich in einem französischen Western Forum. Auf Youtube im Trailer zu North to Alaska (1960) sah ich am linken und auch am rechten Ufer eine Hütte stehen. Wurden nach Drehschluss beide oder nur die rechtsgelegene wieder abgebaut? Aus Wikipedia erfahre ich, dass Hathaway für Shoot Out (1971) (zum letzten Mal?) wieder hier her kam. Die Google-Bildersuche bestraft meine nicht nachlassende Neugierde mit dem Anblick eines asphaltierten Wanderwegs.)

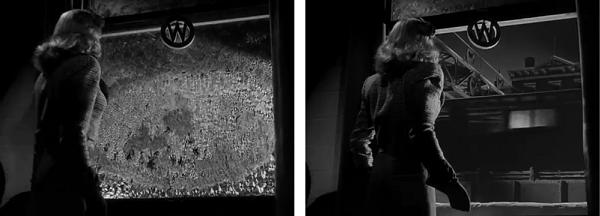

Eine Szene aus The Trail of the Lonesome Pine. Innen.

Das Messer, gerade geworfen, vibriert noch, der linke Schmetterlingsflügel zittert. So illustriert Hathaway, wozu geschlossene Räume verleiten. Sylvia Sidney, Diane Varsi, Kim Darby (in True Grit), Betty Field (in The Shepherd of the Hills) und Marilyn Monroe (in Niagara): Die jungen Frauen treiben sich lieber irgendwo draußen rum.

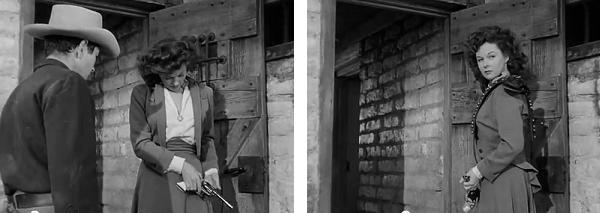

Susan Hayward und Tyrone Power in Rawhide (1951).

Für ein Bad in den heißen Quellen im Canyon leiht sie sich seinen Revolver. Ein toller Wortwechsel. Kein Gegenschuss. ***

Das meiste geschieht aus heiterem Himmel. Hathaways Filme stecken voller Überraschungen. Um stetig zu überraschen, muss man stetig falsche Erwartungen aufbauen, dazu ist Dauer, Zeit, Zutrauen nötig. Keine Eile.

„In a 1973 oral history interview with Polly Platt, Henry Hathaway told a frustrating tale of studio politics regarding Shepherd of the Hills. His first cut ran 120 minutes and was previewed in San Bernardino. The response, he said, was excellent: no walkouts, and nobody thought the picture was too long. At a second preview, with about ten minutes cut, a few people walked out and about five percent of the audience thought it was too long. A third preview confirmed the trend: the more they cut, the more people thought the movie was too long. Paramount refused to restore any of the cut scenes and just kept cutting; eventually they decided that new scenes needed to be shot to connect what was left. Hathaway said no, just put back some of what I’ve already shot. Instead, Paramount’s Y. Frank Freeman brought in another writer (Stuart Anthony?) and director Stuart Heisler to film the new scenes. Hathaway left the studio to work for Darryl Zanuck at 20th Century Fox; he didn’t return to Paramount until The Sons of Katie Elder in 1965.“ (Jim Lanes)

Was Jim Lanes in seinem Blog schreibt, hat meine Hathaway-Wunschfilmliste (Johnny Apollo, Brigham Young, Rawhide, Prince Valiant…) um einen besonders schönen Titel verlängert: Down to the Sea in Ships (1949).

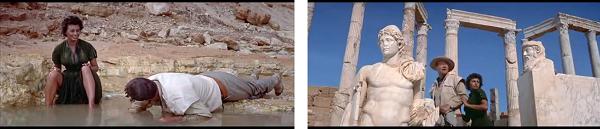

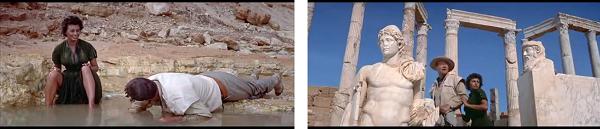

Gestern sah ich zum ersten Mal Legend of the Lost.

Wasser, Quellen, Löcher, Gräber, und das grüne Kleid von Sophia Loren. Legend of the Lost (1957), gedreht in Libyen. Das ist ein Film, für dessen Exegese sich ein internationales Spitzenteam von Kultur- und Geisteswissenschaftlern in ein Schweizer Labor zurückziehen und nach zehn Jahren Beratung stumm eine Büchse Pfirsiche öffnen könnte.

Randolph Scott und Esther Ralston

To the Last Man (1932 Henry Hathaway) „is shocking in its violence“ (Richard T. Jameson)

Der Tod ist als erprobter Meister der Mimikry selbst dann gegenwärtig, wenn wir ihn am fernsten glauben: in unserer Lebenslust. Das sagt Cocteau. „Er ist in unsrer Jugend. Er ist in unsrer Reife. Er ist in unsrer Liebe.“

Bei nächster Gelegenheit werde ich etwas schreiben über Martin Müllers majestätisches Meisterwerk Anatahan Anatahan (1969), in dem Klaus Lemke in einer Nebenrolle einen deutschen Regisseur darstellt, der mit englischem Künstlernamen durch Münchner Kommunenflure flaniert. Er nennt sich Montgomery Hathaway!