Dienstag, 15.05.2012

Freitag, 11.05.2012

Dienstag, 08.05.2012

Call for Support

Dear Friends,

Staging the 2012 Temenos event in Greece is proving to be more of a financial challenge than in previous years. This is due in part to the economic crisis in Greece, which has made sources of funding for the arts within Greece more difficult to secure. The event itself will take place as scheduled, and it will continue to be held free of charge; however, as a way to supplement the already-strained Temenos foundation, we have decided to launch a Kickstarter campaign.

We are asking for $20,000, which is approximately half the amount needed to print cycles VII and VIII of Markopoulos‘ Enaiaos. If you are familiar with the Kickstarter model, you know, we will be permitted a finite period of time (30 days) in which to raise the funds; if we fall short of this goal we will have to return all donations and won’t collect a cent. I therefore urge you who to give any amount – but more importantly, please spread the word about the campaign to those who aren’t already on the Temenos mailing list. We have assembled rewards at all donation levels that we think will appeal to film and art lovers alike, and we feel that the uniqueness of the event is in itself a compelling story that could trigger a strong response in the donor community.

In the spirit of extended community that marks this incredible vision and binds all of us, we wanted to ask if you’d be willing to take an active role in forwarding the Kickstarter call to your networks, friends, and families, and (as is often necessary) follow up to encourage donation. Since Markopoulos is not known to many outside the world of avant-garde film, we have an important role to play in catalyzing awareness, interest, and financial support.

Please forward the link to anyone you think might be interested!

http://www.kickstarter.com/projects/1525866264/towards-eniaios-and-the-temenos?ref=live

Samstag, 05.05.2012

Mit Marlene auf dem Kartoffelacker oder wie ich beinahe die „Berliner Morgenpost“ mit der „Süddeutschen Zeitung“ verwechselt hätte.

Vor etwa einem Monat bekam ich auf gut Glück ein Jahresabonnement der „Berliner Morgenpost“. Einfach so – ich hatte mich in eine Liste eingetragen, und zwei Wochen später steckte morgens die erste „Morgenpost“ im Briefkasten. Nun lese ich sonst immer die „Süddeutsche“, aus ganz verschiedenen Gründen. Weil sie übersichtlich und gut geschrieben ist, sogar der Sport- und Wirtschaftsteil spannend sein können und weil ich morgens Brötchen hole und neben dem Bäcker ein Kiosk ist, den man einfach unterstützen muss.

Es ist gar nicht so einfach, die „Morgenpost“ zu lesen, wenn man die „Süddeutsche“ schon durch hat. Ich versuche das seit etwa vier Wochen, aber ich habe die „Morgenpost“ immer noch nicht verstanden. Manchmal habe ich das Gefühl, in der „Morgenpost“ stehen gar keine Nachrichten, sondern nur Interna aus dem Rathaus Friedenau oder Schmargendorf. Es gibt eine bunte Seite – die gibt es in jeder Zeitung und daran kann sich jeder Leser orientieren.

Bei der „Süddeutschen“ beenden die bunten Seiten – manchmal sind es nämlich zwei – den Nachrichtenteil. Dann kommen Feuilleton mit Fernsehen, Wirtschaft und Sport. Bei der „Morgenpost“ habe ich immer das Gefühl, die bunte Seite war so uninteressant, dass ich sie schon überschlagen habe.

Das Feuilleton der „Morgenpost“ könnte in der Nähe des Kinoprogramms sein; die Kinoanzeigen sind in der „Morgenpost“ auf jeden Fall besser als im „Tagesspiegel“. Fast könnte man sagen, dass ich jetzt wegen besseren Lesbarkeit der Kinoanzeigen in der „Morgenpost“ häufiger ins Kino gehe. Das stimmt aber nicht wirklich, weil ich die Filmkritiken in der „Süddeutschen“ nicht mit den Kinoanzeigen in der „Morgenpost“ synchronisieren kann; selbst wenn ich in der „Morgenpost“ eine Filmkritik gelesen habe, denke ich immer noch, das sind Nachrichten aus dem Rathaus Schmargendorf. Ich weiss, dass ich den Filmkritikern der „Morgenpost“ damit wirklich Unrecht tue; wenn ich das richtig verfolge, schreiben die Filmkritiker aber auch über Theater – oder stimmt das auch nicht? Egal, ich weiss nach vier Wochen sowieso nicht, was und wo das Feuilleton in der „Morgenpost“ ist.

Warum ich hier so rumschwätze, hat einen ganz anderen Grund. Heute stand auf der bunten Seite der „Süddeutschen“, die etwas hochtrabend „Panorama“ heißt, ein Artikel über Marlene Dietrich, der in der „Morgenpost“ nicht weiter aufgefallen wäre, aber eben nicht in der „Morgenpost“, sondern in der „Süddeutschen“ stand. Unter der Überschrift „Triumph des Eros“ schreibt Martin Zips zum 20. Todestag von Marlene Dietrich.

Wer ist Martin Zips? Zips hat beispielsweise Paul Kuhn zu den Zapfenstreich – Musiken beim Abschied des Bundespräsidenten befragt, er hat den Pächter der ältesten Tankstelle Deutschlands interviewt und die Fotografin Ingrid von Kruse darauf aufmerksam gemacht, dass ihr Coverbild des Gesprächsbuches Helmut Schmidt/Peer Steinbrück „falsch“ war. Zips schreibt also eigentlich nicht, sondern spricht mit Menschen und schreibt das dann auf. Die Menschen, mit denen Zips spricht, haben immer etwas Besonderes an sich oder können jedenfalls was Besonderes erzählen – so wie Hans Pleschinski.

Hans Pleschinski ist, wie jeder gebildete Mensch weiss oder nachsehen kann, Autor, Herausgeber und Übersetzer. Das Besondere an Hans Pleschinski ist, dass er 1980 Marlene Dietrich in Paris im Kino St. Andre des Arts begegnet ist. 1979 hatte sich Marlene nach einem weiteren Sturz entschlossen, ihre Wohnung nicht mehr zu verlassen. Sie zeigte sich weder Billie Wilder noch Hildegard Knef. Aber sie ging ins Kino und dort sah Pleschinski „eine kleine hutzlige Frau, schäbig angezogen. Sie trug Stiefel und einen durchsichtigen Regenumhang und wirkte wie eine pommersche Bäuerin auf dem Kartoffelacker. Es war die Dietrich, Irrtum ausgeschlossen.“

Und ging ins Kino – trippelditrapp – wie pommersche Bäuerinnnen auf dem Kartoffelacker das so machen wenn sie in Paris sind.

Pleschinski beschreibt übrigens diese Szene in seinem Roman „Bildnis eines Unsichtbaren“, der bei Hanser erschienen ist, 271 Seiten hat und 19.90 Euro kostet.

Martin Zips wäre kein SZ-Reporter, wenn er neben dem Buchtitel nicht noch etwas Aufregendes aus Hans Pleschinski herausholen würde. „Auch wenn es heisst,“ so Pleschinski, „sie habe in ihren letzten zwölf Jahren bis zu ihrem Tod 1992 das Bett ihres Pariser Appartements nicht mehr verlassen, so kenne ich doch eine Reihe von Personen, die sie da und dort gesehen haben wollen.“

Genau, genau – die kenne ich auch.

Sternstunden des Hörfunks (3)

Gestern morgen holte Xaver Frühbeis im WDR3 Arturo Toscaninis legendäres letztes Konzert aus ferner Historie in den ewig nahen Zusammenhang von Widerstand und Ohnmacht. Die spannende Erzählung vom rätselhaften „Black Out“ des Dirigenten – die kostbare Ungewissheit, ob Versagen oder Verweigerung – machte zwei unvergleichbare Situationen in einer Doppelbelichtung lebendig: Ein kommerzieller Rundfunksender, der die Entlassung eines Symphonieorchesters beschließt (NBC im Jahr 1954), und eine öffentlich-rechtliche Sendeanstalt, die den Protest gegen ihre fortschreitende Kommerzialisierung nur noch, entsprechend der Gepflogenheit in Diktaturen, verschlüsselt in die Welt hinaus dringen lässt.

Vor Wochen drang von außen durch eine Kommentarspalte kurz etwas ein, Empörung und Erinnerung, in Minutenschnelle wurde die Einfallschneise erkannt und geschlossen. Wer die Meinung seiner Hörer fürchtet, ist natürlich zu jeder Reform bereit, und gefällt sich in der Ansicht, um „näher dran an den Menschen“ zu sein, müsse man sich tief herabbeugen.

Was Kurzes zu Toscanini gibt es beim BR. Das grandiose Konzert bei archive.org.

Spellbound (Ich kämpfe um dich)

In ihrem engagierten Buch „Kinoanalyse. Plädoyer für eine Re-Vision von Kino und Psychoanalyse“(Schüren, 2011) gelingt Veronika Rall im Kapitel „Loving Analysis“ eine Ehrenrettung von Hitchcocks Spellbound (1945). Die krasse Unterschätzung dieses Films durch Francois Truffaut in „Le Cinéma selon Hitchcock“ – beeindruckte auch mich als junge Leserin, ich gestehe es. Rall schreibt: „Bemerkenswert ist an Truffauts ‚Hitchbook’ (wie er selbst das Projekt nannte) dass er keinen anderen Film des Meisters derart kritisierte wie Spellbound. In den 1962 geführten Gesprächen provoziert Truffaut deshalb in erster Linie defensive oder dem negativen Urteil zustimmende Antworten von Hitchcock. Dabei hat Truffaut Spellbound so oberflächlich angesehen, dass er sogar eine falsche Zusammenfassung des Filminhalts gibt…Möglicherweise hat Truffauts negative Einschätzung des Films das Urteil der Filmwissenschaft und Filmkritik nachhaltig geprägt.“

Als ich Spellbound nach der Lektüre von Ralls „Re-Vision“ wieder sah, erstrahlte der Film in voller Schönheit.

Freitag, 04.05.2012

Dienstag, 01.05.2012

Sonntag, 29.04.2012

Was ist das? Malerei

Beach Red (1967 Cornel Wilde) Der Filmtitel von Hand auf einen schmalen Zettel geschrieben, so könnte ein Film von Lemke beginnen.

Raus aus den Booten, durchs flache Wasser, über den Strand, ins hohe Gras und rein in den Dschungel, nur ein paar hundert Meter zu Fuß, das ist die Handlung des Films. Das Sujet: Was den Männern im Krieg durch Leib und Seele geht. Der Titelsong, der von der Gleichheit der Gegner im Krieg handelt, wird gesungen von Jean Wallace (Cornel Wildes Ehefrau – in den Rückblenden des Films und im Leben).

„Und manchmal ist Frühlingsstimmung in der Luft, als ob Veilchen u. Liebe dazu gehörten – fast rauscherregend, – O Dionys, wie leicht bist du zu erwecken, schon mit einem blauen Streifen in der Luft!“ (Gottfried Benn, 1945 in einem Brief, nicht an seine Frau)

Was ist das? Der Soldat erschrickt. Vor einer Spinne, die einen Falter frisst? Oder vor dem, was aussieht wie ein Brautkleid? Eine Ballerina?

Oliver Stone präsentierte den Film 1997 als Lieblingsfilm auf dem Festival von Locarno; Platoon (1986) sei von Beach Red inspiriert. Hat man Beach Red gesehen, ist Terrence Malicks Thin Red Line (1998) nur noch halb so originell. Malick ist verschwiegen. Stone hat weniger Fans. Ein Vorbild verraten; das ist doppelt zu verstehen. Preisgabe, Verrat. Kriegsvokabeln.

Ein Soldat, bewaffnet mit einer Kamera. Er duckt sich nicht, sondern beschimpft die Japaner, ob sie verrückt seien, auf ihn zu schießen, und beschimpft die Amerikaner, die ihre Verzweiflung nicht filmen lassen wollen.

Der japanische Scharfschütze, den die amerikanischen Soldaten aus der Baumspitze geschossen haben, ist nur eine Puppe. Die Täuschung hat Leben gekostet. Im leeren Gesicht der Attrappe findet der Zoom einen Ausdruck! Aber welchen?

Das Kino mag Menschen, die sich Bilder machen von ihrer Welt. Forscher, Kinder, Besessene.

Künstler, die an die belebende Wirkung ihrer Kunst glauben, gelten als „naiv“.

Eine der tollsten Wendungen in Cornel Wildes Lebenslauf ist seine Abkehr vom Studium der Chirurgie – hin zur Meisterschaft in der Fechtkunst. Dann, statt mit dem US-Fencing-Team 1936 zur Olympiade nach Berlin zu fahren, zog er die Broadwaybühne vor.

Der Soldat, der die Kokosnusshälften in den Dreck gedrückt hat, ist zufrieden mit seinem Werk. Es erinnert ihn an ein bestimmtes Mädchen.

Ob Georg Tressler Beach Red kannte? Wer kennt Sukkubus (1989 Georg Tressler)?

Dass der besoffene Abend – (Tall Girl Flashback) – nicht ganz in seinem Gedächtnis blieb, ärgert ihn. Die Erinnerung könnte er jetzt gut gebrauchen.

Beach Red ist ein Kriegsfilm, der mit seinen Gedanken oft woanders ist. So wie die Soldaten.

Andrew Tracys Artikel „Beyond Brut: The Art of Cornel Wilde“ richtet sich gegen die „hyper-sophisticated critics who brand and celebrate Wilde as a cinematic brute“. Aber auch Tracy attestiert ihm „naïveté“, insofern das Schaffen des Regisseurs seinen Zweck offenbart, das lebende Bild seiner Frau und leading lady Jean Wallace auf die Kinoleinwand zu bringen.

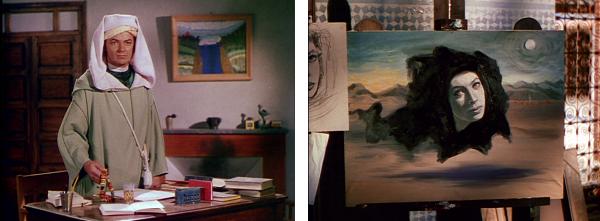

Cornel Wilde in Saadia (1953 Albert Lewin) und das Bild, das er da malt von Rita Gam.

Ein kurzer Blick in die Filmografie des Schauspielers Cornel Wilde ist ein Blick in die Schatztruhe Hollywoods: Juwelen funkeln zwischen Plunder. Filme vom John M. Stahl (Leave Her to Heaven), De Mille und Dwan, Preminger und Negulesco, Sirk und Dieterle, Delmer Daves, Robert Wise, Nicolas Ray, Lewis Allen (At Sword’s Point, mit Wilde als D’Artagnan jr.), Joseph H. Lewis (The Big Combo, mit Jean Wallace, von Wilde produziert) und Albert Lewin.

Albert Lewin war wie kein anderer Filmemacher fixiert auf die magischen Wirkungen der Malerei, die Schocks, Übertragungen, Belebungen.

Zurück zum Anfang. Einen ganz ähnlichen Vorspann wie Beach Red hat auch Cornel Wildes The Naked Prey (1967): Schrift auf Papier – auf Gemälden.

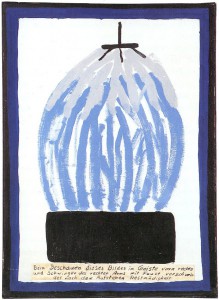

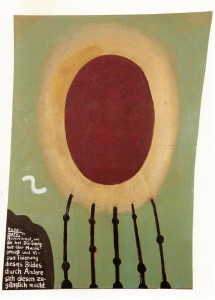

Dazu ein Hinweis: Die Galerie Susanne Zander in Köln zeigt (noch bis zum 16.Juni) Bilder von Dietrich Orth.

„Beim Beschauen dieses Bildes im Geiste vorn rechts und Schwingen des rechten Arms mit Faust verschwindet nach dem Aufstehen Restmüdigkeit.“

Orth malt „Anwendungsbilder“. In einem Lebenslauf schrieb er vor zwanzig Jahren über sich, er habe 1977 das Abitur „nachgeworfen bekommen. – Ich fühle mich als Zwerg. – Ich studiere und genieße die Vollkommenheit einer Sache, in die ich verwickelt bin, oft stundenlang. (…) – Mein Credo: Das Beobachten und Bearbeiten des kleinsten Teilchens der Zufriedenheit ist die stärkste Waffe gegen Chaos.“

Im Kleeblatt meiner Lieblingsmaler – Bosch, Rops, Wölfli – ist Orth mein D’Artagnan.

„Rosemary, die Rockerbraut, wie sie bei Dämmrigkeit über Musikgenuß und Visualisierung dieses Bildes durch Andere sich diesen zugänglich macht.“

Nietzsche fand, nur als ästhetische Phänomene hätten wir unsere höchste Würde – „während freilich unser Bewusstsein über diese unsere Bedeutung kaum ein anderes ist, als es die auf Leinwand gemalten Krieger von der auf ihr dargestellten Schlacht haben.“

Nach rechts schwenkt die Kamera über ein Schlachtengemälde… auf den Nacken von Rip Torn, der sich aus dem Gemalten, wie aus einer Tarnung heraus, umwendet und Kautabak abbeißt, …und weiter schwenkt die Kamera nach rechts aufs graue Meer… (so was geht nur in 2D). Eine seltsame Idee für den Anfang eines Kriegsfilms. Wie aus einer Komödie der Zucker-Brüder.

Airplane! (1980 David Zucker, Jim Abrahams & Jerry Zucker) Die Malerei, wird hier gesagt, sei Therapie eines Kriegstraumas. Ein Schwenk geht von der Staffelei auf den, der da tatsächlich vor einem zertrümmerten Jeep, sein Bein hinterm Kopf, in der Linken eine Babypuppe, starr Modell steht.

Georges Sanders in The Private Affairs of Bel Ami (1947 Albert Lewin), und das Bild, das Max Ernst im Auftrag für diesen Film gemalt hat.

Zu dem Nietzschezitat will ich noch verraten, daß ich mit Vorliebe aus Büchern zitiere, deren Lektüre für mich nicht zur Gänze vergebens gewesen sein soll.

Zum Schluss die Frage: Liegt vielleicht „unsere höchste Würde“ in der Ohnmacht?

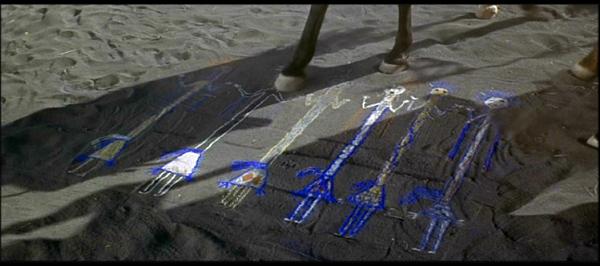

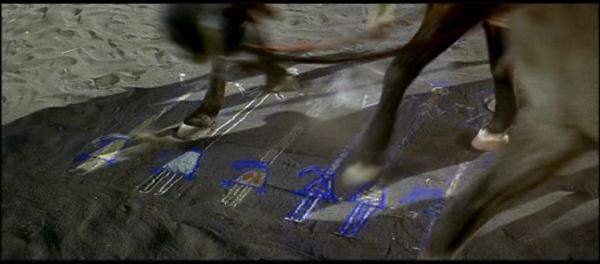

Das von den Indianern farbig in den Sand gemalte Bild in A Distant Trumpet (1964 Raoul Walsh).

„Im Hintergrund immer ein breiter, lehmiger Wasserfall“

(Helmut Färber: Filmbeschreibung in Filmkritik 10’/1969)